会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

カテゴリー:

公開日:2025年4月

更新日:2026年1月7日

これは、会社設立後の経営者が必ず直面する重要なテーマです。役員報酬は、法人化したことで必要になる基本的な経営要素の一つであり、会社設立後の資金計画や節税対策にも深く関係してきます。

特に、会社設立後は売上が安定していないことも多く、役員報酬をいつから、どのくらい支給すべきか判断に迷う方も少なくありません。税務上の取り扱いを間違えると、役員報酬が損金算入できず、余計な税金が発生する可能性もあります。

実は、会社設立後の役員報酬には「いつまでに金額を決めなければいけないか」「いつから支給を開始できるのか」など、明確なルールが存在します。中でも、「会社設立後3カ月以内に役員報酬の金額を決定する必要がある」というルールは、必ず押さえておくべきポイントです。

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

これから会社を設立する方、すでに設立済みで役員報酬の支給時期に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?

目次

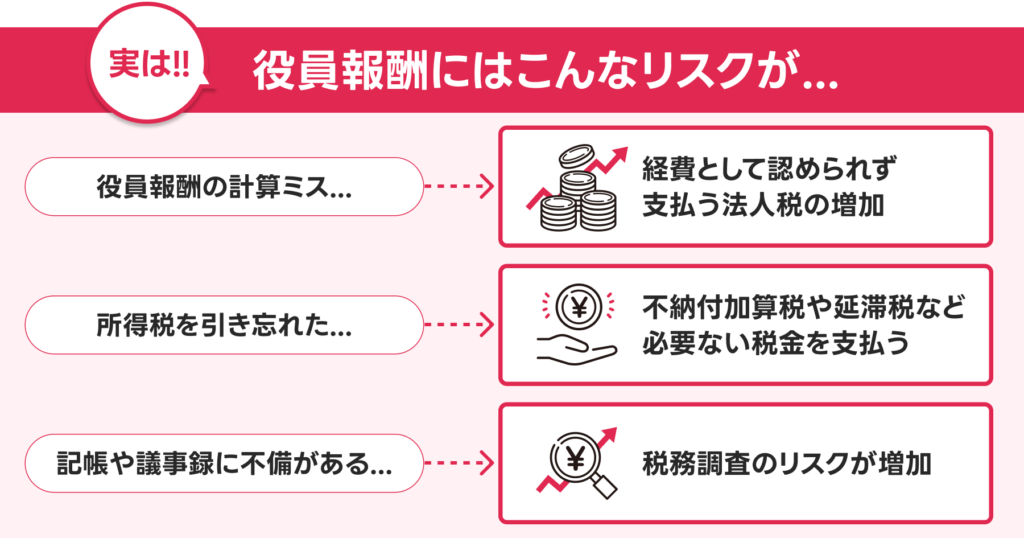

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由

役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。

役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク

役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

会社設立後に理解しておくべき「役員報酬」とは?

会社設立後に最初に決めるべき重要な項目のひとつが「役員報酬」です。役員報酬とは、会社設立後に選任された取締役や監査役、執行役などの役員に対して支払われる報酬のことです。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の報酬設計は、法人の経営や節税に大きな影響を与えるため、早めに理解しておくことが重要です。

会社設立後、役員報酬は原則として事業年度ごとに設定し、毎年決まったルールに従って支給する必要があります。特に注意したいのは、会社設立後の事業年度のスタートから3カ月以内に1回だけ改定が可能という点です。それ以降の変更は基本的に損金として認められないため、会社設立後の早い段階でしっかりと計画を立てておくことが大切です。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「役員報酬とは? 会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説」

会社設立後に知っておくべき「役員報酬」と「従業員給与」の違い

会社設立後、役員報酬と従業員給与の違いを理解しておくことは、税金対策にも直結します。大きな違いは、損金として扱えるかどうかです。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

従業員に支払う給与は、会社設立後も基本的に全額が損金として認められます。一方で、会社設立後の役員報酬は、自由に変更できてしまうと利益操作が可能になるため、損金算入には一定の条件が課されています。

このように、会社設立後において役員報酬を損金として認めてもらうためには、税務上の明確なルールに従った支給方法を選ぶ必要があるのです。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「会社設立後に役員報酬はいつから払う?報酬額の決め方や途中変更について」

会社設立後に選べる3つの役員報酬の支払い方法

会社設立後、役員報酬を損金算入できるかどうかは、支払い方法によって変わります。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

税務上、会社設立後に適用できる役員報酬の支払い方法は以下の3種類に分類されます。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「会社設立時の役員報酬の決め方とは?変更方法や注意点についても解説!」

会社設立後に選べる3つの役員報酬の支払い方法①

定期同額給与

会社設立後に最も一般的に選ばれるのが「定期同額給与」です。これは、毎月同じ金額を役員報酬として支払う方法です。会社設立後3カ月以内にこの金額を株主総会などで正式に決定し、継続的に支払い続けることが条件です。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「【5分で分かる】会社設立時の役員報酬の基本|決定~支給まで全解説」

たとえば、会社設立後に役員報酬を月額100万円に設定した場合、以降は変更せず、毎月100万円を支給する必要があります。途中で金額を変えたり、不定期に支払ったりすると損金として認められません。

会社設立後に選べる3つの役員報酬の支払い方法②

事前確定届出給与

会社設立後に「賞与」という形で役員報酬を支給したい場合には、この「事前確定届出給与」を利用することになります。通常、会社設立後に役員に支払う賞与は経費扱いできませんが、税務署に事前の届出を行うことで、所定の時期・金額どおりに支払えば損金算入が可能になります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

申請のタイミングも非常に重要です。会社設立後に行う株主総会の決議日、または役員が業務を開始した日から1カ月以内、または会計期間開始日から4カ月以内のいずれか早い日までに届出を提出しなければなりません。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「役員報酬の決め方まとめ〜役員報酬は自由に変更できない?~」

会社設立後に選べる3つの役員報酬の支払い方法③

業績連動給与

業績連動給与は、会社の業績に連動して役員報酬の額を決める方式で、特定の条件を満たした法人に限って適用されます。会社設立後すぐの段階では導入しづらいこともありますが、非同族会社やその完全子会社に該当する場合は、将来的に導入を検討する余地があります。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「法人化したときの役員報酬の決め方・ルールは?決定後の届出手続きも解説」

さらに、会社設立後に登記された取締役が、部長や課長などの役職を兼ねる「使用人兼務役員」として勤務している場合は、通常の従業員と同じく賞与を損金に含めることができます。

会社設立後の最初の事業年度における役員報酬の決定と支払いの注意点

会社設立後の最初の事業年度における役員報酬の決定と支払いの注意点①

会社設立後は3カ月以内に役員報酬を決める必要がある

会社設立後、まず検討すべき重要な項目の一つが役員報酬の設定です。会社設立後においては、役員報酬の金額や支給タイミングを「設立日から3カ月以内」に決定する必要があります。この3カ月ルールは法人税の取り扱いに直結するため、会社設立後の初期段階でしっかりとスケジュール管理を行うことが重要です。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

たとえば、9月3日に会社を設立した場合、12月2日までに臨時株主総会を開いて役員報酬の内容を正式に決議しなければなりません。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

「役員報酬とは?決め方や税金、給与との違い、変更できるケース」

会社設立後、利益が安定しないことも想定されるため、最初の1~2カ月間は役員報酬を支給せず、3カ月目から支払うという選択肢も可能です。会社設立後の資金状況や経営の見通しに応じて、無理のないタイミングで役員報酬を設定しましょう。

会社設立後の最初の事業年度における役員報酬の決定と支払いの注意点②

初回の役員報酬の支払いまでの流れ

会社設立後、役員報酬の決定が3カ月以内に行われた場合、その後の処理も明確になります。仮に9月に会社を設立し、12月に役員報酬を決定したとすると、12月分から役員報酬の支払いを開始すれば問題ありません。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の9月から11月までの期間については、役員報酬を「0円」として処理しても大丈夫です。

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方とは?決めるときの注意点も詳細解説!

ただし、会社設立後3カ月以内に「役員報酬は半年後から支給する」といった決定をした場合、その報酬は法人税上、損金として認められなくなるため注意が必要です。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点

役員報酬には「日割り」の考え方がないため、月の途中で決まったからといって半額にすることはできません。会社設立後の役員報酬は、あくまでも月単位で支給しなければならない点を押さえておきましょう。

会社設立後の最初の事業年度における役員報酬の決定と支払いの注意点③

会社設立後に役員報酬の未払いはできるのか?

会社設立後は、事業が軌道に乗るまで時間がかかることも多く、思うように利益が出ずに資金繰りが厳しいという状況も珍しくありません。そのような場面で検討されるのが、会社設立後に役員報酬を未払いにしておくことが可能かどうかという点です。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

実際には、会社設立後に一時的に役員報酬の支払いを行わず、未払いにしているケースは少なくありません。税務署でも会社設立後間もないタイミングでの一時的な未払いについては黙認される場合もあり、違法とはされていないのが現状です。

ただし、会社設立後に役員報酬の未払いが長期化することは避けるべきです。あくまでも一時的な対応にとどめ、利益が出るようになったタイミングで未払いとなっていた役員報酬を解消することが求められます。未払いのまま何も処理せずに放置するのは、税務上も問題になるおそれがあります。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

また、会社設立後に役員報酬を未払いとした場合は、その未払い金額を会計上で正しく処理することが必要です。具体的には、未払いの役員報酬を未払金として記帳し、帳簿に反映させる必要があります。こうした処理を怠ると、会社設立後の経理処理として不完全となり、税務調査などの際に不備を指摘されるリスクが高まります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点

未払いにした役員報酬は、必ず未払金として仕訳し、金額や発生日を明確に記録しておくことが大切です。会社設立後に発生した未払いの役員報酬をそのまま忘れてしまうと、損金算入が認められなくなる可能性もあります。

さらに、役員報酬の未払いが長期間続くと、会社設立後の財務状況にも影響が出てきます。未払いが積み重なることで負債が増え、金融機関や投資家など外部の評価にもマイナスの印象を与えることがあるため、注意が必要です。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

まとめると、会社設立後に役員報酬を未払いにすることは一定の条件のもとで可能ですが、会計処理を含めて慎重な対応が必要です。

記帳を怠らず、後日の支払いを見据えた運営を行うことで、会社設立後の健全な経営を維持することにつながります。

会社設立後に役員報酬を決めたらすぐに行うべき手続き

役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立後に役員報酬を決定したあとは、そのままにせず、会社として行うべき手続きを漏れなく実施することが重要です。会社設立後の初期段階では、社内の文書管理と社会保険の対応を適切に進めておかないと、後々のトラブルや指摘につながる可能性があります。ここでは、会社設立後に役員報酬を設定したあとの具体的な流れを整理します。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「会社設立後、役員報酬はいつから支給する?金額の決め方も解説」

会社設立後に役員報酬を決めたらすぐに行うべき手続き①

会社設立後は「株主総会議事録」の作成と保管が必須

会社設立後に役員報酬を株主総会で決定した場合は、その決議内容を記録した「株主総会議事録」を必ず作成する必要があります。この手続きは、会社設立後の株式会社としての義務です。

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

議事録には、会社設立後に行った株主総会の開催日時・場所、出席した株主の名前や議決権数、決定した役員報酬の金額や支払い条件、会議の進行内容、さらに議長および出席取締役の署名や押印など、詳細な記録が求められます。

そして、会社設立後の本店では、この株主総会議事録を10年間にわたって保管しなければなりません。会社設立後の内部統制をしっかり整えるためにも、議事録の保管は必須のステップです。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「会社設立後の役員報酬の決め方や届出|議事録雛形付き」

会社設立後に役員報酬を決めたらすぐに行うべき手続き②

会社設立後に役員報酬を支給するなら社会保険の手続きを忘れずに

会社設立後、役員報酬を支払うということは、役員が会社から報酬を受け取る「労務提供の対価」が発生していることになります。このような場合、たとえ役員であっても、法人に使用されている者として社会保険の加入対象となります。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後に役員報酬の支払いが始まったら、以下の書類を管轄の年金事務所に提出しましょう。

- 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」

- 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」

- 「健康保険被扶養者(異動)届」(被扶養者がいる場合)

これらの提出は、会社設立後に加入要件を満たした日から5日以内に行う必要があります。たとえば、会社設立後に役員報酬の支給が開始された日が要件を満たした日となり、それを基準に提出期限がカウントされます。

会社設立後に社会保険の手続きを怠ると、未加入扱いとなり、後日まとめて保険料を請求されるケースもあります。会社設立後の事務処理として、役員報酬に関連する社会保険の届出は最優先事項として対応しましょう。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「会社設立後、初めて役員報酬を決める時の段取りについて」

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

なお、保険料の負担については、会社と役員が折半する形で支払います。会社設立後の資金計画にもこの点を踏まえておくことが大切です。

会社設立後における役員報酬の設定で注意すべきポイント

会社設立後に役員報酬を設定する際は、いくつかの重要な注意点があります。役員報酬は法人の財務や税務に直結する重要な項目です。会社設立後の初期段階で、正しく役員報酬を設定・管理することで、経営上のリスクや税務上のトラブルを避けることができます。

合わせて読みたい「役員報酬で定期同額が重要になる理由」に関するおすすめ記事

役員報酬で定期同額が重要になる理由とは?税制上のメリットと注意点を詳細解説

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

ここでは、会社設立後に役員報酬を設定する際に特に意識したい3つのポイントを詳しく解説します。

会社設立後における役員報酬の設定で注意すべきポイント①

会社設立後に決めた役員報酬は基本的に変更できない

会社設立後に一度決定した役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更することができません。役員報酬の金額は、安易に変動させることができないルールが税法上定められており、これに違反すると損金算入が認められなくなります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点

事前確定届出給与として役員報酬を設定する場合は、税務署に届け出た内容通りの日付・金額で支給しなければ、その役員報酬は損金扱いになりません。

支払日や支払額が少しでも違ってしまうと、役員報酬として認められないため、会社設立後は慎重に金額を設定する必要があります。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

また、定期同額給与としての役員報酬は、会社設立後の事業年度開始から3カ月以内であれば改定が可能ですが、それを過ぎると変更は原則できません。高すぎる役員報酬は会社の資金繰りを圧迫しますし、安すぎる役員報酬では生活が成り立たず、将来的な社会保険料や退職金にも影響します。会社設立後の不安定な時期だからこそ、慎重に役員報酬の金額を決めましょう。

合わせて読みたい「役員報酬と給与の違い」に関するおすすめ記事

役員報酬と給与の違いとは?役員報酬の変更手続きについても解説!

会社設立後における役員報酬の設定で注意すべきポイント①-1

会社設立後でも例外的に役員報酬を変更できる場合がある

会社設立後にやむを得ず役員報酬の金額を見直さなければならない場合もあります。たとえば、取締役から代表取締役へ昇格した、他の役員が退任して業務が増加したなど、職務内容が大きく変化したときには、臨時改定事由として役員報酬の変更が認められる可能性があります。

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

「会社設立に伴う役員報酬決定は3カ月以内|決め方と注意点や届出方法を解説」

さらに、会社設立後に経営状況が著しく悪化した場合には、業績悪化改定事由として役員報酬の減額が許可されるケースもあります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する気をつけておきたい注意点

経費の使いすぎや予想を下回った売上といった理由だけでは、業績悪化に該当せず、役員報酬の減額が認められないこともあるため注意が必要です。

いずれの場合も、会社設立後に役員報酬を例外的に変更する際には、臨時株主総会や取締役会での決議を経て、適切な手続きを踏むことが求められます。

会社設立後における役員報酬の設定で注意すべきポイント②

高すぎる役員報酬は税務上リスクになる可能性がある

会社設立後に役員報酬を高めに設定したいと考える経営者も少なくありませんが、あまりに高額な役員報酬は、税務署から否認されるリスクがあります。役員報酬に明確な上限は設けられていないものの、常識を超えた金額は「不当に高額」と判断されるおそれがあります。

会社設立後の適切な役員報酬の設定には、損益予測をもとにした逆算や、同業他社の役員報酬の水準を参考にする方法が有効です。たとえば、利益予測から2カ月分の運転資金を差し引いた額を役員報酬の上限とし、会社の財務に無理のない範囲で決定することで、税務リスクの軽減にもつながります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬の決め方に関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「会社設立1年目の役員報酬(給料)はどうやって決定する?(会社設立ひろば大阪)」

会社設立後は経営が不安定なことも多いため、まずは最低限の生活費を確保できる額でスタートし、必要に応じて次年度以降に見直していく方法もおすすめです。

会社設立後における役員報酬の設定で注意すべきポイント③

会社設立後は役員報酬に関する手続きと書類作成も重要

役員報酬を適正に設定したら、会社設立後はその決定を裏付ける書類の作成と手続きも忘れてはいけません。役員報酬は、会社法に基づき、定款に定めるか、または株主総会の決議によって正式に決める必要があります。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

実務上は、会社設立後に株主総会を開催し、議事録を残すことで役員報酬の根拠を明確にしておくのが一般的です。

議事録がない場合、税務調査時に役員報酬の支払いが正当であると説明できず、損金算入が否認されるリスクがあります。加えて、事前確定届出給与を選択している場合は、所定の期間内に税務署への届け出が必要です。会社設立後に書類の提出漏れがあると、余計な手間や税務対応が発生する可能性もあるため、早めの準備と確認を心がけましょう。

役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

初めての役員報酬はいつから支給すべき?

会社設立後において、重要な経営判断の一つが役員報酬をいつから支給するかという点です。特に、会社設立後すぐに行う役員報酬の設計は、法人税や法人住民税に影響を与えるだけでなく、経営者自身の生活資金にも関わるため、慎重に判断する必要があります。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「合同会社の役員報酬はどのように決める?決め方や注意点を解説」

会社設立後に支給される初回の役員報酬とは?

会社設立後に支給される最初の役員報酬は、原則として定期同額給与によるものが一般的です。役員報酬には、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与という3つの種類がありますが、会社設立後の初年度においては、業績が不安定なため、事前確定届出給与や業績連動給与を採用するのは現実的ではありません。

合わせて読みたい「会社設立したらやること」に関するおすすめ記事

会社設立したらやることとは?会社設立後に必要な手続きや提出書類について解説!

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

会社設立後に初めて支給する役員報酬は、多くの場合、定期同額給与としてスタートします。

定期同額給与は、毎月同じ金額を継続して支払う役員報酬の形式であり、税務上も損金算入が認められているため、会社設立後の節税対策としても有効です。

定期同額給与としての役員報酬は会社設立後3カ月以内に決定

合わせて読みたい「社長 給料 決め方」に関するおすすめ記事

社長の給料の決め方は?社長の給料相場や決め方を解説!

定期同額給与という役員報酬の形式は、会社設立後の事業年度開始日から3カ月以内に金額を決めることが必要です。会社設立後の事業年度は、設立日が開始日となるため、たとえば4月15日に設立した場合は、7月14日までに役員報酬の金額を決定しなければなりません。

この3カ月以内という期間内で決定された役員報酬のみが、損金として計上可能です。つまり、会社設立後に定期同額給与として役員報酬を損金に含めるには、この期限を厳守する必要があります。

役員報酬の支給開始も会社設立後3カ月目からが一般的

役員報酬の金額を決めるタイミングと同様に、実際の支給開始も会社設立後3カ月以内に行うのが基本です。たとえば、7月分の役員報酬から支給をスタートする形になりますが、それ以前の5月や6月分については、役員報酬として支払う義務はありません。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

会社設立後にいつ役員報酬の支払いを始めるかはある程度自由ですが、定期同額給与としての整合性を保つには3カ月目から支給を開始することが一般的です。

役員報酬の支給開始時期によって変わる法人税の負担

役員報酬は損金算入が認められているため、支給を開始する時期によって法人税や法人住民税の負担額も変わってきます。

会社設立後の役員報酬の決め方に関する参考記事:「役員報酬の変更はどうすればいい?手続きの流れや金額の決め方を解説」

「会社設立後の役員報酬の決め方」編集部

たとえば、会社設立後の3カ月目から役員報酬の支払いを開始すれば、より多くの報酬額を損金に含めることができるため、結果として法人税の節税につながります。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

逆に、会社設立後に役員報酬の支給開始を遅らせると、支払った役員報酬が少なくなり、その分だけ課税所得が増えてしまいます。そのため、役員報酬の支払い時期は、会社設立後の財務計画や資金繰りとあわせて検討することが重要です。

会社設立後の状況に応じた役員報酬の開始タイミング

会社設立後に、役員がある程度の生活資金を確保しており、すぐに役員報酬を受け取る必要がない場合は、設立から2カ月間は支給せず、3カ月目から支給を始めることで、事業の立ち上げに集中できます。

会社設立後の役員報酬の決め方に関するポイント!

一方で、会社設立後すぐに売上が見込める事業である場合や、資金的な余裕がない場合は、できるだけ早く役員報酬を決定して、会社設立月から支給を開始する方法も選択肢となります。

このように、会社設立後に役員報酬をいつ支給開始するかは、役員個人の資金状況や事業の立ち上がりのスピードによって異なります。いずれにしても、役員報酬の支払い時期を戦略的に判断することで、会社設立後の安定経営と節税効果を両立させることができます。

まとめ|会社設立後の役員報酬はタイミングと手続きが重要

会社設立後において、役員報酬をいつから支給するか、どのように決定するかは、法人経営において非常に重要なポイントです。会社設立後の早い段階で役員報酬の支給時期と金額を明確にし、税務上の要件を満たしたうえで支給を開始することで、損金算入による節税効果をしっかり活用できます。

役員報酬は、会社設立後の経営計画や資金繰りに直結するため、定期同額給与としての支払いを基本としつつ、会社設立後の状況に応じた柔軟な判断が必要です。役員報酬の決定は一度決めると変更が難しいため、会社設立後3カ月以内に確実に金額を決定し、適切なタイミングで支給を始めることが求められます。

会社設立後の健全な経営を実現するためにも、役員報酬に関する知識と正確な手続きが欠かせません。会社設立後のスタートを成功させるために、役員報酬の扱いは慎重かつ計画的に行いましょう。

合わせて読みたい「合同会社 役員報酬 変更」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬は変更できる?役員報酬の決め方や変更する際の注意点を解説!

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

2

アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

3

アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!

-

ビジネスカード

2026年2月25日

4

個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説

-

ビジネスカード

2026年2月25日

5

アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?

-

ビジネスカード

2026年2月24日

SoVaをもっと知りたい!