会社の定款とは?記載事項や作成方法を解説!

カテゴリー:

公開日:2025年9月

更新日:2026年1月10日

会社を設立する際に必ず必要となるのが「定款」です。定款は会社の目的や商号、本店所在地、機関設計などを明確に定めた会社の根本規則であり、いわば「会社の憲法」と呼ばれる重要な書類です。会社の定款が正しく作成されていなければ、会社設立の手続きが進められないだけでなく、会社経営においても不備やトラブルの原因となります。そのため、会社設立を考える経営者や起業家にとって、会社の定款の内容や作成方法、費用について理解しておくことは欠かせません。

本記事では、会社の定款の基本から記載事項、作成手順、費用、フォーマットの選び方までを分かりやすく解説します。

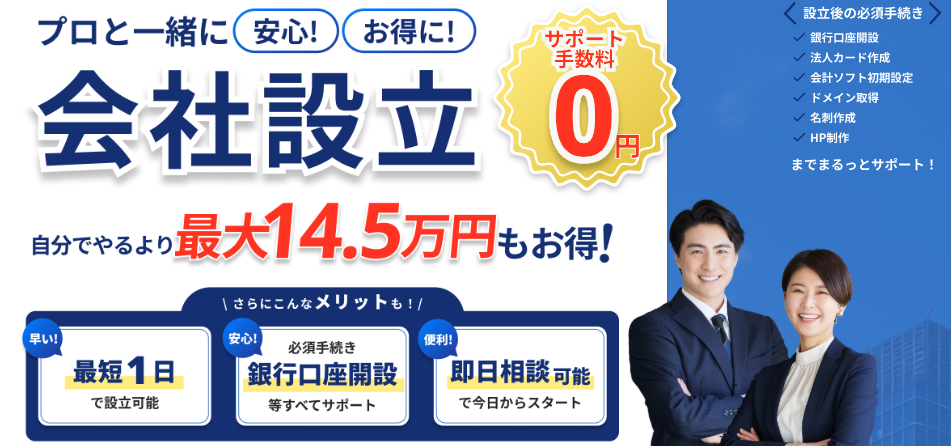

法人化に関する悩みは全て解決!

専門家が会社設立を無料でサポート

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

会社の定款とは

定款(英語:Articles of Incorporation)とは、会社(法人)の組織や運営に関する根本規則を定めた書類であり、「会社の憲法」とも呼ばれる非常に重要な存在です。会社の名称(商号)・事業内容・所在地などの基本情報に加えて、会社を円滑に運営するための規則が網羅的に記載されます。

SoVa税理士ガイド編集部

会社を設立する際には、発起人(会社設立を担う人)が定款を作成し、署名(記名)・捺印(押印)を行ったうえで、公証人の認証を受けることが必須です。

公証人は法務大臣により任命された専門家であり、会社の定款が法律に基づいて正しく成立しているかを確認し、定款の認証を行います。

もちろん、発起人だけで定款を作成することも不可能ではありません。しかし、会社の定款には法律的な要件が多いため、専門知識がなければ会社設立手続きをスムーズに進めるのは難しいとされています。

定款の作成と認証が済むと、その定款の原本は会社と公証役場に1部ずつ保管されます。公証役場では認証から20年間保管され、一方で会社に保管された定款は、会社が存続している限り永久的に保管されることになります。会社にとって定款は存続の根幹を成す書類であるため、厳重な保管が求められます。

会社の定款に関するおすすめ記事

また、定款が必要となる場面は多岐にわたります。たとえば、会社が助成金や補助金の申請を行うとき、行政機関に対して許認可の申請を行うとき、さらには会社名義で法人口座を開設する際などに定款の提出が求められます。ただし、会社の定款は安易に持ち出すべきではなく、原則として定款のコピーに「原本証明」を付けて提出するのが一般的な方法です。

会社の定款に記載すべき内容

会社を設立する際に欠かせないのが「定款」です。定款は会社の根本規則であり、会社の目的や商号、本店所在地などを明確に定める重要な書類です。会社法では、定款に必ず記載すべき項目が規定されており、それらを理解していないと会社設立の手続きが進められません。ここでは、会社の定款に記載される内容を「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けて整理して解説します。

会社の定款の記載内容①:絶対的記載事項とは

絶対的記載事項とは、会社の定款に必ず記載しなければならない項目です。これらが欠けている定款は無効となり、会社設立が認められません。

SoVa税理士ガイド編集部

会社の定款についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

おすすめ記事:定款とは?意味や作成手順、会社設立までを解説

会社の定款における絶対的記載事項には、以下のようなものがあります。

- 事業の目的

会社がどのような事業を行うのかを明確にするものです。会社の定款に事業目的を正しく記載することで、会社の信頼性が高まり、取引先や金融機関からの信用を得られます。 - 商号

商号とは会社の名前のことです。会社の定款に記載される商号は、会社の事業イメージやブランドを象徴します。 - 本店所在地

会社を登記する際に定める住所で、会社の定款に明確に記載する必要があります。 - 資本金額

会社を運営するために株主が出資した金額を指し、会社設立時に定款へ記載します。 - 発起人の氏名と住所

会社設立を行った発起人の情報を、会社の定款に明記する必要があります。

会社の定款の記載内容②:相対的記載事項とは

相対的記載事項とは、会社法上「定款に記載しなくても会社自体は成立するが、記載がないと効力が認められない事項」を指します。

例えば、株券の発行や譲渡制限株式の扱い、取締役会設置会社に関する規定などが挙げられます。会社の定款に相対的記載事項を記載することで、会社経営のルールをより明確にし、会社運営をスムーズに進められます。

会社の定款の記載内容③:任意的記載事項とは

任意的記載事項とは、会社法上必須ではなく、会社の定款に記載しなくても効力を持つものです。ただし、会社の定款に記載しておくことで、会社経営の透明性や一貫性を高めることができます。

任意的記載事項の例としては、株主名簿の基準日や株券再発行手続、株主総会の招集方法、取締役会の権限や事業年度、公告方法などがあります。

会社の定款に関するここがポイント!

会社にとって重要なルールであれば、会社の定款に盛り込んでおくのが望ましいでしょう。

定款の作成から会社設立までの流れ

会社設立を行う際には、必ず「定款作成」「定款認証」「法人登記」「会社設立」という一連のステップを踏む必要があります。会社法に基づく定款の作成は会社の根幹を決める極めて重要なプロセスであり、定款の内容次第で会社運営の方向性が大きく変わります。ここでは、会社設立の流れの中で定款がどのように関わるのかを整理して解説します。

STEP①:定款作成

会社を設立する第一歩が「定款作成」です。会社の定款に記載すべき事項は、会社法で次のように定められています。

- 絶対的記載事項(会社法27条)

- 相対的記載事項(会社法28条)

- 任意的記載事項(会社法29条)

- 法人登記で必要な記載事項(会社法910条)

会社の定款に関するおすすめ記事

絶対的記載事項は会社の定款に必ず記載しなければならず、記載漏れがあると会社設立自体が無効となってしまいます。

また、金銭トラブルにつながりやすい相対的記載事項については、会社の定款に具体的な金額や株式数、氏名などを記載する必要があります。特に複数人で会社を設立する場合は、発起人全員で協議し議事録を残すことが重要です。

さらに、必要に応じて任意的記載事項も会社の定款に盛り込めます。任意的記載事項は会社設立後に定款変更で対応することも可能ですが、将来を見据えて記載しておくと会社運営がスムーズになります。

STEP②:定款認証

定款認証とは、公証役場の公証人が会社の定款を認証する手続きのことです。株式会社を設立する際には必須の手続きであり、公証人の認証を受けることで会社の定款が法的効力を持ちます。

一方、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)を設立する場合には、会社の定款を公証人に認証してもらう必要はありません。会社の種類によって定款認証の要否が異なるため、会社設立前に確認が必要です。

合わせて読みたい「会社設立時の定款」に関するおすすめ記事

会社設立時に作成する定款とは?定款の書き方や作り方を解説!

STEP③:法人登記

法人登記は、会社を法務局に登記するための手続きです。認証済みの会社定款に加え、法人の印鑑届出書や出資金の払い込み証明書などが必要になります。

法人登記の際には登録免許税がかかり、最低でも15万円が必要です。不備があると登記が受理されず会社設立が遅れるため、会社定款を含めてすべての書類を慎重に準備することが求められます。

関連記事:「起業して成功しやすい業種は?ランキングや選び方を解説!」

SoVa税理士お探しガイド編集部

なお、法人登記を行った日が正式な「会社設立日」となります。会社設立日を特定の日付にしたい場合は、事前に定款の作成や必要書類の準備を逆算して行いましょう。

STEP④:会社設立

法人登記が完了すると、法務局から「登記事項証明書」が発行され、正式に会社が設立されたことになります。ただし、会社設立が完了した後も、会社には税務署・年金事務所・労働基準監督署などへの各種届出が必要です。

| 提出先 | 内容 |

|---|---|

| 税務署 | 設立届出、青色申告届出、源泉徴収 |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金加入 |

| 公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険 |

| 労働基準監督署 | 労災保険 |

| 各省庁 | 業種に応じた認可申請 |

会社の定款に関するおすすめ記事:定款とは? 記載事項・作り方・フォーマット・ 認証手続き・変更手続きなどを 分かりやすく解説!

会社の定款作成から法人登記、そして会社設立後の各種届出までを正しく行うことが、会社経営をスムーズに始めるための大前提となります。

会社の定款にかかる費用

会社を設立するとき、そして会社を運営する中で定款を変更するときには、必ず一定の費用が発生します。会社の定款は会社経営のルールブックであり、その作成や変更には会社法に基づいた手続きが必要です。ここでは、会社の定款作成と定款変更にかかる具体的な費用を整理して解説します。

会社の定款作成にかかる費用

会社を設立する際、最初に行う大きなステップの一つが「定款作成」です。会社の定款作成に必要な主な費用は以下のとおりです。

- 定款認証手数料

- 資本金100万円未満:3万円

- 資本金100万円以上300万円未満:4万円

- 資本金300万円以上:5万円

(※2021年以前は一律5万円)

- 資本金100万円未満:3万円

- 収入印紙代

- 4万円(ただし電子定款認証の場合は0円)

- 4万円(ただし電子定款認証の場合は0円)

- 定款の謄本代

- 約2,000円(部数によって変動)

- 約2,000円(部数によって変動)

SoVa税理士ガイド編集部

会社の定款についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

このほか、会社の定款作成を司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬が別途必要です。また、会社の法人登記に際しては登録免許税が必要で、株式会社の場合は「15万円または資本金×0.7%」のいずれか高い方が適用されます。会社の定款作成には、このように複数の費用がかかるため事前に資金計画を立てておきましょう。

会社の定款変更にかかる費用

会社を運営する中で、事業目的の追加や商号変更などの理由により「定款変更」が必要となることがあります。会社の定款変更は原則として株主総会の特別決議により行われるため、その決議自体に費用はかかりません。

会社の定款変更に関する気をつけておきたい注意点

ただし、会社の定款変更に登記が伴う場合は注意が必要です。たとえば商号の変更や事業目的の変更などは登記手続きが必要であり、この場合は登録免許税として原則3万円がかかります。

会社の定款変更を検討する際には、変更内容によって費用が発生する点を理解しておくと安心です。

会社の定款フォーマットの選び方

日本公証人連合会は、株式会社の会社定款を作成する際に参考となる定款フォーマットを、会社の規模や機関設計に応じて4パターンに整理して紹介しています。本章では、会社の実態に合った定款を作るために、それぞれの定款パターンの特徴と使いどころを分かりやすく解説します。

公開会社・非公開会社の区分(定款で定める基本)

「株式が公開されている会社」とは、定款で“全部または一部の株式について譲渡制限を設けない”と定めた株式会社を指します。反対に「株式が非公開の会社」は、定款で“すべての株式に譲渡制限を設ける”と定めた株式会社のことです。まず会社定款でどちらの区分に該当するかを明確にすることが、以後の機関設計や条項選択の前提になります。

会社の定款に関するおすすめ記事

① 小規模な会社の定款フォーマット

株式が非公開で、取締役が1名のみという小規模な株式会社を想定した会社定款のパターンです。条項は簡潔で、起業直後の会社が最低限押さえるべき定款事項に焦点を当てています。小規模事業から開始する起業家が定款ドラフトを作成する際の“出発点”として活用できるフォーマットです。

② 中小規模の会社の定款フォーマット

株式が非公開で、取締役が複数名(1名以上)いる中小規模の株式会社を想定した会社定款です。①より条項が詳細で、会社運営の実務に即した定款規定(株式の取扱い、機関、議事運営など)が整備されています。

SoVa税理士お探しガイド編集部

起業家がより実務的な定款ドラフトを作る際に参照できる構成です。

③ 中規模な会社(取締役会設置会社)の定款フォーマット

株式は非公開だが取締役会を設置し、組織体制を整えた中規模株式会社向けの会社定款です。取締役会設置会社では取締役3名以上が必要で、原則として監査役を1名以上置くことになります。これらの要件や、取締役会・監査役に関する定款条項が盛り込まれ、会社のガバナンスを明確にできる構成です。

④ 大規模な会社(公開会社・委員会等設置)の定款フォーマット

株式を公開し、取締役会および委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を設置し、会計監査人を置くことを前提とした大規模株式会社向けの会社定款です。上場や大規模化を想定する会社の高度な統治体制を、定款で制度設計できるよう配慮されたパターンです。

まとめ

会社の定款は、会社の存在を法的に裏付けると同時に、会社経営の方向性を示す重要な規則です。会社の定款には絶対的記載事項や相対的記載事項、任意的記載事項などがあり、それぞれを正しく記載することが会社設立の第一歩となります。また、会社の定款を作成・認証する際には費用も発生し、会社の規模や形態に応じてフォーマットの選び方も変わります。

会社の定款は単なる形式的な文書ではなく、会社の将来を左右する経営の基盤です。これから会社を設立する方は、会社の定款を正しく理解し、会社経営を安定させるための第一歩として丁寧に作成・管理していきましょう。

会社の定款に関するおすすめ記事:定款とは?認証方法や記載事項・定款変更のポイントについてわかりやすく解説

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールドとの違いを徹底比較!ビジネスオーナーズ ゴールドを持つメリットとは

-

ビジネスカード

2026年1月27日

2

三井住友カードビジネスオーナーズ2枚持ちのメリットは?2枚持ちにおすすめの個人カードや選び方も紹介

-

ビジネスカード

2026年1月27日

3

三井住友ビジネスオーナーズのメリット・デメリットとは?ゴールドとの違いも解説

-

ビジネスカード

2026年1月27日

4

三井住友ビジネスオーナーズゴールドのメリットは?一般カードやfor Ownersとの違いも解説

-

ビジネスカード

2026年1月27日

5

即日ファクタリング来店不要おすすめ15選!選び方から注意点まで徹底解説

-

資金調達

2026年1月24日

SoVaをもっと知りたい!