役員報酬はいくらが得?節税方法や注意点について解説!

カテゴリー:

公開日:2025年2月

更新日:2026年1月7日

会社設立をすると避けては通れないのが税金です。特に役員報酬の設定は、法人税や所得税に大きな影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

特に起業したばかりの方にとって、役員報酬はいくらが得なのか、どのように設定すれば税負担を最適化できるのか、判断に迷うことも多いはずです。役員報酬はいくらが得かを知っていることによって、法人税の負担だけでなく、個人の所得税や住民税の額も変わるため、適切なバランスを考えることが必要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

そこで今回は、役員報酬はいくらが得なのか、節税の観点から最適な設定方法と注意点について詳しく解説していきます。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

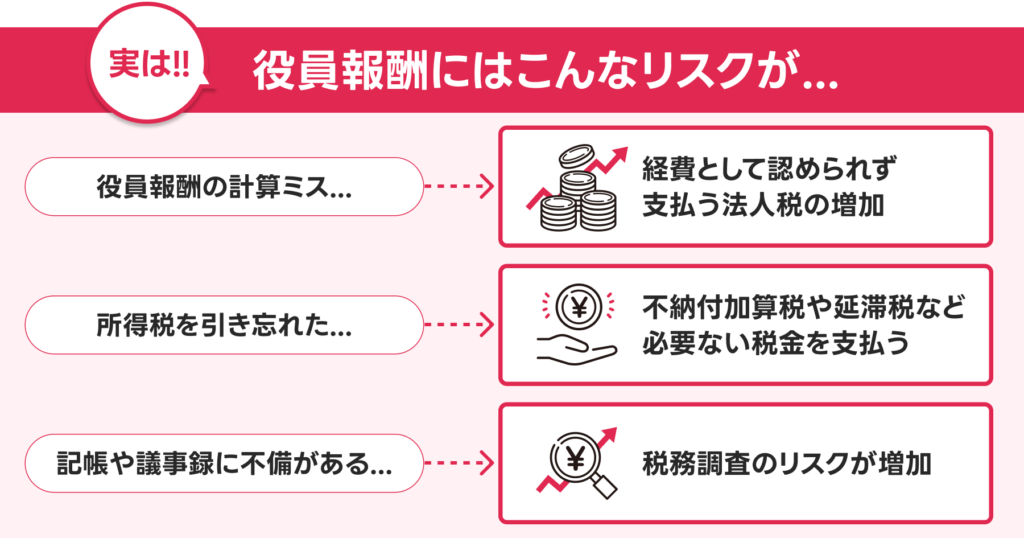

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由

役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。

役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク

役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

いくらが得かを考える前に|役員報酬とは

役員報酬はいくらが得かを考える前に、そもそも役員報酬とは、取締役や監査役などの役員に支払われる報酬のことを指します。つまり、役員に支給される給与のようなものですが、役員報酬は株主総会で決定され、毎月一定額が支給される点が特徴です。

損金算入できる役員報酬の支給方法は以下の3種類があります。

一般的な給与は、雇用契約を結んでいることが前提となっています。そのため、雇用契約を結んでいない役員に対する支払いは役員報酬と呼ばれ、雇用契約を結んでいる従業員には給与という科目で支払われます。役員報酬が法人税や所得税に与える影響が異なるため、いくらが得かを判断するには、各税金への影響を正しく理解するしなくてはいけません。

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

また、役員報酬はいくらが得なのかを判断する際には、節税につながる不正を防ぐために定められた会社法や法人税法の厳しいルールを理解しておく必要があります。いくらが得かを知った上で適切な役員報酬の金額を設定し、税務上のリスクを回避しながら、最大限のメリットを得ることが理想的です。

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事:役員報酬はいくらが得?節税対策と効果を最も高める方法を解説

役員報酬とかかる税金との関係性

役員報酬はいくらが得かを考える前に、まずは節税の基本を押さえましょう。

節税とは、法律の範囲内で控除や制度を利用し、納税額を減らす行為のことを指します。特に役員報酬はいくらが得かを理解することは、会社経営において重要なポイントです。

主な節税方法は以下のとおりです。

- 役員報酬の設定によって利益を調整し、法人税負担を軽減する

- 役員報酬を適切に設定し、所得税や住民税の負担を最適化する

- 各種税額控除を活用して納税額を抑える

役員報酬はいくらが得なのかを考える上で、法人税・所得税・社会保険料のバランスを考えることが大切です。

役員報酬・いくらが得?に関するポイント!

特に、役員報酬をいくらにすれば法人・個人の税負担を最適化できるのかを把握しておく必要があります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

法人税と役員報酬の関係

役員報酬はいくらが得かを考える上で、法人税と役員報酬の関係は以下のとおりです。

| 法人税 | |

|---|---|

| 役員報酬を増額 | 減少 |

| 役員報酬を減額 | 増加 |

法人税は税引前当期純利益に法人税率を掛けて算出するため、役員報酬を増額することで法人税負担を軽減できます。そのため、役員報酬はいくらが得かを考えながら、法人の資金繰りを最適化することが重要です。

「役員報酬を減額」編集部

役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。

所得税と役員報酬の関係

会社から受け取る役員報酬はいくらが得かを決める際には、所得税の税率も考慮する必要があります。

| 所得税 | |

|---|---|

| 役員報酬を増額 | 増加 |

| 役員報酬を減額 | 減少 |

所得税の税率は累進課税方式が採用されており、役員報酬が高額になるほど税率も上がります。たとえば、所得税率は最低5%から最高45%まで7段階に分かれており、「役員報酬はいくらが得か」をしっかり計算しないと、個人の税負担が増えてしまう可能性があります。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

社会保険料と役員報酬の関係

役員報酬はいくらが得かを考える上で、役員報酬と社会保険料の関係も重要です。

| 社会保険料 | |

|---|---|

| 役員報酬を増額 | 増加 |

| 役員報酬を減額 | 減少 |

健康保険料や厚生年金保険料は、標準報酬月額を基準に計算されるため、役員報酬をいくらに設定するかによって、社会保険料の負担も変わります。そのため、法人税・所得税・社会保険料を総合的に考えながら、役員報酬はいくらが得かを見定めることが重要です。

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

【まとめ】役員報酬はいくらが得か?

役員報酬を決める際には、法人税の節税だけでなく、個人の所得税・住民税・社会保険料の負担を総合的に考えることが大切です。

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員報酬はいくらが得かをしっかりシミュレーションし、最適な金額を設定することで、税負担を抑えながら資金を有効活用できます。

役員報酬はいくらが得かを考える際のポイントは以下のとおりです。

- 法人税を抑えるために役員報酬をいくらに設定すれば得かを検討する

- 所得税の累進課税に注意し、最適な役員報酬の額を計算する

- 社会保険料の負担も考慮し、会社と個人の負担をバランスよく調整する

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事

役員報酬はいくらが得かを考える上でのポイント

役員報酬を適切に設定することで、企業と役員個人の税負担に大きな違いが生まれるため、それぞれいくらが得かを考慮することがポイントになります。

合わせて読みたい「役員報酬の決め方に関する相談」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介

役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。

役員報酬はいくらが得かを考える上では、法人税における「800万円の壁」を意識することが重要です。法人税率は企業の規模によって異なり、特に資本金1億円以下の企業においては、所得金額が800万円以下であれば税率が15%に軽減されます。

このため、企業の利益が800万円に到達する部分までは役員報酬を受け取らず、企業の利益として残しておくことが得策です。そして、800万円を超える部分は役員報酬として受け取ることで、より効果的な節税が可能になります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

このように、役員報酬を上手に設定することで、企業と役員個人の双方において得られる税金の節約効果が大きく変わります。

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事:マイクロ法人で節約できるのは収入いくらから?社会保険料最安を狙おう

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬はいくらが得?決め方は?

役員報酬はいくらが得か?この質問の答えは、先述した「800万円の壁」以外に、役員が社会保険に加入しているかどうかによって変わります。

役員個人は所得税や住民税に加え、社会保険料も支払う必要があります。ここで言う社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことを指します。基本的には、役員はこの2つに加入する義務がありますが、特定の条件に当てはまる場合には、社会保険に加入しないこともあります。その場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

役員報酬のがいくらが得?に関するここがポイント!

社会保険に加入している場合と加入していない場合で、役員報酬はいくらが得かや得られる節税効果が大きく異なります。

社会保険に加入している場合

社会保険に加入している場合、会社利益が800万円を超えるまでは、役員報酬を少なくすることで高い節税効果が得られます。極端に言えば、役員報酬をゼロにすれば税負担が大きく減りますが、社会保険の加入自体が問題になるため、現実的には役員報酬はいくらが得かについては、少なくとも月5万円以上に設定するべきです。

合わせて読みたい「会社設立で税金対策」に関するおすすめ記事

会社設立で税金対策をしよう!会社設立で節税する方法を紹介

SoVa税理士お探しガイド編集部

一方、会社利益が800万円を超えた場合には、役員報酬を適切に引き上げることで、節税効果を最大化できます。

社会保険に加入していない場合

社会保険に加入していない場合、特に会社利益が500万円未満であれば、役員報酬はいくらが得かで言うと、会社利益と同額に設定することが最も節税効果が高くなります。例えば、会社利益が400万円の場合、役員報酬を400万円にすることで、社会保険料を抑えることができ、その分、個人にかかる税金を低く抑えることができます。

ただし、会社利益が500万円を超えた場合には、いくらが得かの判断は、利益に応じて役員報酬を調整する必要があります。

このように、役員報酬はいくらが得かは、社会保険の加入状況により大きな違いが生まれるため、自分の会社に最適な役員報酬額を設定するためには、慎重に検討し、税理士などの専門家に相談することもおすすめです。

役員報酬・いくらが得?に関するおすすめ記事

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事:役員報酬、いくらがお得?徹底解説‼︎

合わせて読みたい「事前確定届出給与の提出期限」に関するおすすめ記事

事前確定届出給与の提出期限はいつまで?出し忘れや1日遅れは損金算入できるのか解説!

役員報酬はいくらが得かを考える際の注意点

では、役員報酬はいくらが得かを考える際に、どのような点に注意すべきか、役員報酬を設定する際の重要な注意点について見ていきましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬はいくらが得かを考える際の注意点①:法人税との関係

役員報酬はいくらが得かを考える際には、税負担のバランスを考慮することが重要です。役員報酬をいくらに設定するかによって、会社の法人税、法人事業税、法人住民税などに影響を与えます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、役員報酬が増えると、個人に課される所得税や住民税も増えるため、役員報酬はいくらが得かを考えるには、税負担を最小限に抑えられるかを慎重に見極める必要があります。

役員報酬はいくらが得かを考える際の注意点②:社会保険料額との関係

役員報酬はいくらが得かを考える際には、役員報酬を増額すると、社会保険料の負担も増える点を考慮することも重要です。社会保険料は労使折半のため、役員報酬が高いと、法人の負担も個人の負担も増えます。このため、役員報酬額と社会保険料額のバランスを取ることという視点が、役員報酬はいくらが得かを考える際には欠かせません。

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

役員報酬はいくらが得かを考える際の注意点③:会社の損益計画と予想外の納税

役員報酬はいくらが得かを考える際には、会社の利益をいくら見込んでいるかを考慮することも重要です。急激に売上が増加すると、予想以上の法人税が発生し、納税額が予想を超えることがあります。役員報酬を設定するタイミングは、事業年度開始日から3ヶ月以内です。

「役員報酬の決め方」編集部

マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

したがって、役員報酬はいくらが得かを早い段階で決め、税負担が過大にならないようにするための資金計画が重要です。役員報酬を適切に設定し、事業計画と合わせて調整することで、納税額が過剰にならないように注意することが大切です。

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事

【参考】資金調達と節税は税理士に相談を!経営に役立つ資金調達と節税の知識とは?

合わせて読みたい「経営セーフティ共済で節税」に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済で節税できる?デメリットやメリットも解説!

中小企業や個人事業主が資金繰りを安定させるためには、節税と資金調達をいかにうまく組み合わせるかが重要です。特に、無駄な税負担を減らすための節税は、経営の根幹に関わる戦略です。こうした節税を実現するには、やはり税理士の専門的な知識とアドバイスが不可欠です。税理士は、最新の税制や制度に精通しており、企業の状況に応じた効果的な節税プランを提案してくれます。例えば、役員報酬の設定、減価償却の活用、各種控除の適用、繰延資産の処理方法など、税理士ならではの視点で細かい節税ポイントを逃さずサポートしてくれます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

また、資金調達の面でも、税理士は頼れる存在です。日本政策金融公庫や銀行融資の書類作成、補助金や助成金申請など、資金調達に関わる場面でも税理士のアドバイスが大いに役立ちます。しかも、資金調達の内容によっては、将来的な税負担にも影響が出るため、資金調達と節税をセットで考えることが非常に大切です。だからこそ、信頼できる税理士に相談し、節税と資金調達の両方を見据えた経営計画を立てることが成功の近道なのです。

| 資金調達方法の種類 | 概要 |

|---|---|

| 銀行融資 | 民間金融機関からの借入。 金利や審査基準はやや厳しめだが安定した資金調達が可能。 |

| 日本政策金融公庫からの融資 | 政府系金融機関による融資制度。 創業時や設備投資時などに利用しやすく、低金利で借入可能。 |

| ビジネスローン | 比較的短期間で審査が完了するが、金利は高め。 緊急の運転資金に向いている。 |

| 補助金・助成金 | 返済不要の資金。 要件や申請手続きが複雑なため、 専門家(税理士・社労士)に相談するのが効果的。 |

| 出資(VC・エンジェル) | ベンチャーキャピタルや個人投資家からの資金提供。 将来の成長を見込んだ資金調達方法。 |

| ファクタリング | 売掛金を早期に現金化する手段。 返済不要だが、手数料がかかる点に注意が必要。 |

| 社債発行 | 一定の信用力がある企業が投資家から資金を募る方法。 中小企業にはハードルが高め。 |

特に中小企業にとって、節税は資金を守る重要な手段です。

資金調達と節税方法の種類に関する気をつけておきたい注意点

制度を正しく理解せずに誤った節税を行えば、逆に税務調査やペナルティのリスクが高まります。

資金調達と節税方法の種類に関する参考記事:「法人の節税に効果的な12のテクニックを紹介-会社の税金対策まとめ」

こうしたリスクを避けつつ、合法的かつ効果的な節税を実現するには、やはり税理士のサポートが欠かせません。正確な申告、最適な控除の活用、将来を見据えた税務戦略など、税理士と一緒に進めることで、本当に意味のある節税が可能になります。

Q&A|よくある質問

Q. 役員報酬はいくらが得なのか、基準はありますか?

A. 役員報酬がいくらが得かは、個人の所得状況や会社の利益とのバランスによって変わります。一般的には、所得税と住民税の負担が抑えられ、かつ社会保険料が最適化される範囲で「お得な金額」を調整するのが基本です。たとえば、年収900万円未満であれば社会保険料が急激に増加せず、手取りベースでも「いくらが得か」のラインを見極めやすくなります。

Q. 役員報酬の「お得な金額」とは具体的にいくらですか?

A. 明確に「この金額が一番お得」と断定することはできませんが、法人の利益額・経費バランス・他の役員との整合性などを踏まえ、年収600〜900万円あたりが「お得な金額」とされやすい傾向があります。これは、役員報酬が高すぎると所得税・住民税の負担が増え、法人側の節税効果も頭打ちになるためです。したがって、節税目的で「役員報酬はいくらが得か」を考える場合、会社の利益水準と照らし合わせて税理士と相談するのが理想です。

Q. 役員報酬を「いくらが得か」で決めるときの注意点は?

A. 単純に「役員報酬はいくらが得か」で決めるのはリスクもあります。社会保険料が高額になっても、将来の年金額や保障が増えるという側面もあるため、短期的な「お得な金額」だけで判断せず、長期的なメリット・デメリットを把握すべきです。また、役員報酬は「定期同額給与」でなければ損金算入できず、節税にも影響が出るため、決定前にしっかりとしたシミュレーションが必要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

Q. 節税の観点で役員報酬の「お得な金額」を決めるには?

A. 節税の観点から見ると、役員報酬を法人の所得とバランス良く調整し、法人税と所得税の合計負担が最小となる金額が「いくらが得か」の基準となります。役員報酬を増やせば法人の利益が減るため法人税は下がりますが、その分個人の所得税が増えます。逆に、役員報酬が少なすぎると、法人税が増えてしまう可能性も。役員報酬をいくらに設定するのが本当に「お得な金額」かは、事前の試算と専門家の助言が重要です。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

まとめ

今回は役員報酬について解説しました。役員報酬の金額設定において重要なのは、会社の利益がいくらか、そして役員が社会保険に加入しているかどうかです。この2つのポイントをしっかり把握し、バランスを考えながら役員報酬はいくらが得かを慎重に設定することが求められます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

しかし、役員報酬の適正額は、各企業ごとに異なるため、いくらが得か一概に言うことはできません。

自分だけで役員報酬を設定すると、後々税金面で損をすることにもなりかねません。役員報酬をいくらが得か、最適な金額を見つけるためには、専門家に相談することが重要です。自分にとって役員報酬はいくらが得かを判断に悩んだ際には、税理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

役員報酬はいくらが得かに関するおすすめ記事:結局、一番得する社長の役員報酬額はいくらなのか!?

「役員報酬と労務リスク」編集部

近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後に役員報酬を含む給与計算や、役員報酬の適正額を判断する際には社労士への相談がおすすめです。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月26日

2

アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

3

アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!

-

ビジネスカード

2026年2月25日

4

個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説

-

ビジネスカード

2026年2月25日

5

アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?

-

ビジネスカード

2026年2月24日

SoVaをもっと知りたい!