マイクロ法人の役員報酬は最低12000円以上がおすすめ!役員報酬の決め方について詳しく解説!

カテゴリー:

公開日:2025年7月

更新日:2026年2月12日

「マイクロ法人を設立したけれど、役員報酬はいくらに設定すればいいの?」と悩んでいませんか?

マイクロ法人では、役員報酬の金額設定が節税効果や社会保険料に大きく影響します。特に、月額12000円〜45000円の範囲で設定することで、所得税・社会保険料・法人税のバランスが取りやすくなるため、多くのオーナー経営者がこの範囲を採用しています。

本記事では、マイクロ法人における役員報酬の最適な設定方法について、最低ラインとなる12000円の根拠から、45000円以下がおすすめされる理由、12000円未満に設定した場合のメリット・デメリットまで詳しく解説します。

マイクロ法人を賢く運営するために、ぜひ役員報酬の決め方を正しく理解しておきましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

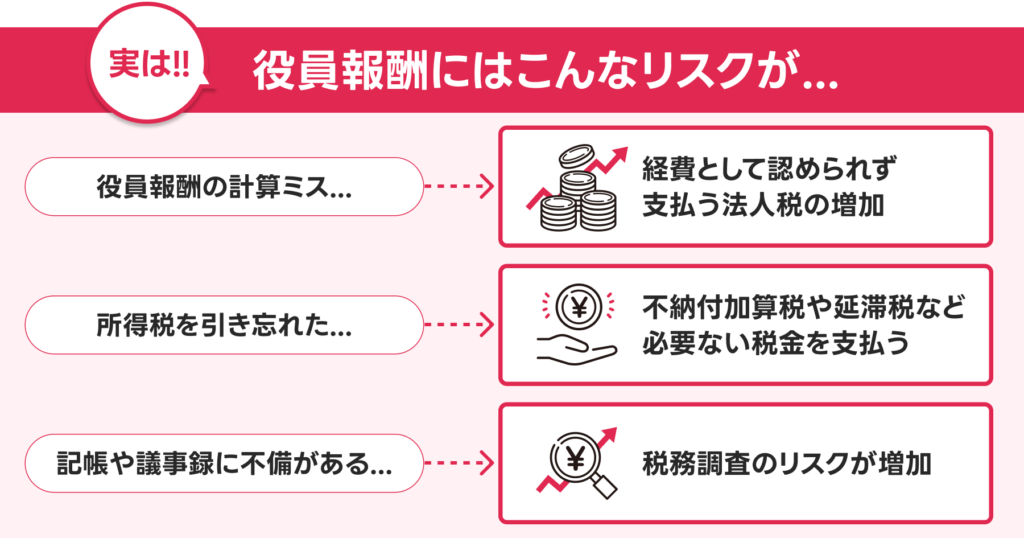

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由

役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。

役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク

役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

マイクロ法人の役員報酬は45000円以下がおすすめ

マイクロ法人を活用して社会保険料の負担を最小限に抑えたい場合、最も重要なのが役員報酬の金額設定です。マイクロ法人の役員報酬は、一般的な企業のように生活費を支える目的ではなく、社会保険料と所得税の節税を目的として調整されることが多いです。

所得税ゼロにするには年間55万円未満の役員報酬を

マイクロ法人における役員報酬は、法人から自分個人への給与であり、課税所得の対象となります。

SoVa税理士ガイド編集部

したがって、所得税を回避するためには、年間55万円未満(=月額約45000円未満)に設定するのが効果的です。

これは給与所得控除の最低額が55万円であるため、控除内に収まれば所得税は発生しません。

たとえば、月額12000円の役員報酬であれば、年間144000円。これにより社会保険料の加入条件を満たしつつ、法人の支出も最小限にできます。

マイクロ法人の年間支出は90万円程度に抑えるのが理想

マイクロ法人の収入は、支出と同額に調整することで法人としての課税所得をゼロに近づけることが可能です。具体的には、以下のような支出が発生します。

| 項目 | 年間支出(例) |

|---|---|

| 役員報酬(例:12000円/月) | 144000円 |

| 会社負担の社会保険料 | 約140000円 |

| 決算申告の外注費(税理士費用等) | 約100000円 |

| その他経費(通信費・文房具代など) | 約50000円 |

| 法人住民税(最低額) | 約70000円 |

| 合計 | 約50万円〜90万円 |

これに、役員社宅や旅費規程を活用した経費、あるいは税理士の顧問契約費用などを上乗せすれば、年間収入をそれに合わせて調整することができます。

合わせて読みたい「出張旅費規程の作り方」に関するおすすめ記事

出張旅費規程の作り方は?具体的な手順や注意点についても解説!

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事

もし収入調整が難しい場合は、マイクロ法人を意図的に赤字にして法人税を抑えるという手法もあります。詳細については、関連記事をご参照ください。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の役員報酬は12000円が最低ライン

マイクロ法人において、役員報酬の月額を12000円よりさらに下げても、税制面での追加メリットはほとんどありません。むしろ、役員報酬を下げすぎると、マイクロ法人の損金計上額が減少し、法人として赤字を回避しにくくなってしまいます。

マイクロ法人が赤字を出してしまうと、事業としての信用性が下がるため、金融機関からの融資審査に不利となる可能性があります。また、マイクロ法人の赤字が原因で、住宅ローンの審査が通らないといったケースも実際にあります。たとえ個人事業主として黒字であっても、マイクロ法人の決算が赤字であることがネックになることがあるのです。

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

このような背景を踏まえると、マイクロ法人の役員報酬は月額12000円を一つの目安として設定するのが現実的です。12000円という金額は、社会保険料の会社負担分を支払える最低ラインとされており、これを下回ると社会保険への加入が認められないリスクが出てきます。

マイクロ法人の役員報酬を12000円以上にするのはここがポイント!

特に、これからマイクロ法人を設立し社会保険に加入しようと考えている場合、役員報酬を12000円未満に設定するのは避けた方が無難です。

社会保険の適用除外や審査否認を防ぐためにも、マイクロ法人では月額12000円以上の役員報酬を設定することが重要といえるでしょう。

マイクロ法人の役員報酬を12000円未満にするメリットはある?

マイクロ法人の経営者の中には、役員報酬をあえて12000円未満に設定することで、特有のメリットを享受しているケースがあります。ここでは、マイクロ法人における役員報酬12000円未満の設定メリットを3つに分けてご紹介します。

役員報酬を12000円未満にするメリット①:個人の税金・社会保険料を抑えられる

マイクロ法人において役員報酬を12000円未満にすると、個人が支払う所得税・住民税・社会保険料を大幅に軽減できます。これは、役員報酬が給与所得と同様に扱われるためで、報酬額が少なければそれに応じて税・保険料も少なくなるためです。

マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」

役員報酬は、労働の対価というよりも、役員としての責任に対して支払われる報酬であり、最低賃金の対象ではありません。

SoVa税理士ガイド編集部

よって、マイクロ法人では役員報酬を12000円未満に設定することも合法的に可能です。

役員報酬を12000円未満にするメリット②:マイクロ法人にキャッシュを残せる

役員報酬を12000円未満に設定することで、個人に渡るお金を抑え、マイクロ法人の内部に資金を残すことができます。特に設立初期のマイクロ法人では、経費を最小限に抑えつつ、事業を軌道に乗せることが最優先です。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

そのため、役員報酬を12000円未満に設定してマイクロ法人の資金繰りを安定化させる経営者も少なくありません。

「役員報酬の決め方」編集部

マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

役員報酬を12000円未満にするメリット③:将来の資産形成を法人側で行える

マイクロ法人では、役員報酬を12000円未満にしても、法人側で節税や資産形成の仕組みを活用することが可能です。たとえば以下のような制度があります。

- 養老保険や年金保険(※内容によっては経費計上できないこともあるため注意)

- 経営セーフティ共済

- 役員社宅制度などの福利厚生

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事

これらを活用することで、役員報酬を12000円未満に設定しても、法人として蓄えた資金を将来的に個人へ還元することができます。マイクロ法人の強みを活かした戦略的な節税・資産管理といえるでしょう。

マイクロ法人の役員報酬を12000円未満にした際のデメリット

マイクロ法人で役員報酬を12000円未満に設定することで節税効果が得られるケースもありますが、その一方でデメリットも多数存在します。特にマイクロ法人を活用して節税を図る方にとっては、これらの落とし穴を理解しておくことが重要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「役員報酬を減額」編集部

役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。

役員報酬を12000円未満にするデメリット①:かえって節税にならない可能性がある

マイクロ法人で役員報酬を12000円未満にすると、たしかに個人の所得税・住民税は抑えられます。しかしその分、法人側に利益が残り、結果として法人税の負担が増える可能性があります。

つまり、個人と法人の課税バランスを無視して役員報酬を12000円未満に設定すると、節税にならないどころか損になるケースもあるのです。

「マイクロ法人」編集部

マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。

特にマイクロ法人では、個人と法人が一体となって資金を管理しているため、どちらに課税されても実質的にはオーナー社長の負担となることを忘れてはいけません。

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事:【注意】少なすぎる役員報酬がよくない理由【メリット・デメリットを解説】

役員報酬を12000円未満にするデメリット②:社会保険に加入できないリスクがある

マイクロ法人で役員報酬を12000円未満に設定すると、社会保険の適用要件を満たさず、加入が認められない可能性があります。この場合、国民健康保険に加入せざるを得なくなります。

社会保険に加入できないと、以下のようなデメリットも発生します。

- 家族を扶養に入れられないため、家族の保険料が全額自己負担になる

- 傷病手当金・出産手当金などの受給資格がなくなる

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事

マイクロ法人における社会保険のメリットを享受したいなら、役員報酬は12000円以上に設定するのが安全です。

役員報酬を12000円未満にするデメリット③:将来の年金が少なくなる

マイクロ法人で役員報酬を12000円未満に設定し、社会保険に加入できなかった場合、厚生年金の受給資格も失われます。その結果、将来的に受け取れる年金は国民年金のみとなり、老後資金が大幅に減ってしまいます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人だからこそ、厚生年金に加入するという選択肢を確保するためにも、役員報酬は最低でも12000円以上にしておくのが無難です。

役員報酬を12000円未満にするデメリット④:生活費が不足し、役員貸付金に頼ってしまう

マイクロ法人で役員報酬を12000円未満に設定すると、当然ながら個人の生活費が不足しやすくなります。特に他に収入源がない場合、生活資金を補うために、会社からお金を借りる「役員貸付金」という形を取ってしまうリスクがあります。

役員貸付金は、決算書に「資産」として記載され、税務上も認定利息の計上義務が発生します。つまり、会社側に余計な利益が発生し、法人税負担が増えるという悪循環に陥る可能性があるのです。

合わせて読みたい「役員貸付金の消し方」に関するおすすめ記事

役員貸付金とは?デメリットや消し方を解説!

本記事では、役員貸付金の基本からリスク、そして実際の消し方までを体系的に解説し、経営者が適切に判断できるよう総合的な視点でまとめていきます。

役員報酬を12000円未満にするデメリット⑤:役員貸付金が原因で融資が受けられないことがある

マイクロ法人において役員貸付金の存在は金融機関に非常に嫌われます。役員報酬を12000円未満にしたことで生活費を補うために役員貸付金を作ってしまうと、以下のような影響が出る可能性があります。

- 融資審査で信用を失う

- 融資申請時に貸付金の理由や今後の返済計画を問われる

- 結果的に審査では「適正な役員報酬を受け取っていた」と仮定して進められる

また、役員貸付金を後から返済するには、「役員報酬+返済分」を受け取る必要があり、税金・社会保険料の負担がかえって増えるという矛盾が生じます。つまり、節税のために役員報酬を12000円未満にしたのに、後から多くの税金を払う羽目になるということです。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

【まとめ】マイクロ法人の役員報酬の決め方

マイクロ法人において社会保険料を最も安く抑えるためには、役員報酬を月額63000円以下に設定する必要があります。そして、所得税をゼロに近づけるには、役員報酬を月額45000円以下にすることが推奨されます。

つまり、社会保険料と所得税の両方を最小限に抑えたい場合、マイクロ法人の役員報酬は月額12000円〜45000円の範囲で設定するのが理想です。特に月額12000円は、社会保険に加入可能な最低限の報酬額として現実的な下限ラインとされています。

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

マイクロ法人の役員報酬はここがポイント!

ただし、役員報酬を極端に抑えすぎると、法人に利益が残りすぎて法人税が増えるという事態にもなりかねません。マイクロ法人を活用する際は、法人税・所得税・社会保険料のバランスを考慮して、役員報酬を適切に設計することが重要です。

個人事業主との二刀流で、マイクロ法人の節税効果をさらに高める

多くのマイクロ法人では、個人事業主との「二刀流」スタイルを取り入れています。この方法では、マイクロ法人から役員報酬を月12000円〜45000円で受け取りながら、個人事業でも事業活動を継続するという形です。

マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」

個人事業主は原則として国民健康保険に加入しますが、マイクロ法人側で社会保険に加入していれば、個人事業において保険料の支払い義務は発生しません。これにより、国民健康保険料の負担を大幅に削減できます。

さらに、個人事業で青色申告を適用すれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるため、節税効果は非常に高くなります。マイクロ法人と個人事業主の二刀流によって、社会保険料と税金の両方で大きなメリットを享受できるのです。

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事

ただし、節税目的でマイクロ法人や個人事業主制度を利用する場合も、事業の実態が伴っていることが大前提です。たとえば、

- 売上のない状態で経費を計上する

- 実際に働いていない家族に専従者給与を支払う

などの行為は、税務上違法となります。マイクロ法人を正しく活用し、役員報酬を12000円〜45000円の範囲で設定しつつ、合法的に節税を行うことが重要です。

まとめ

マイクロ法人の役員報酬は最低でも12000円以上に設定することが推奨されます。これは、社会保険への加入資格を維持しつつ、所得税を抑えることができる現実的なラインだからです。さらに、45000円以下であれば所得税・住民税が発生しないケースも多く、法人と個人双方にとってバランスの取れた金額設定になります。

一方で、役員報酬を12000円未満にすると一部の節税メリットがある反面、社会保険未加入のリスクや、将来の年金額の減少、融資への悪影響などデメリットも多く存在します。

マイクロ法人を活用して安定した経営と節税を実現するためには、役員報酬の金額を慎重に設計することが不可欠です。自分のライフプランや法人の収支状況に合わせて、最適な金額を見極めていきましょう。

マイクロ法人の役員報酬の決め方は?12000円以上がいい理由に関するおすすめ記事:マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!