定款の作り方は?記載内容や注意点について詳しく解説!

カテゴリー:

公開日:2025年9月

更新日:2026年1月10日

会社設立をするうえで欠かせないのが「定款」です。定款は会社の基本ルールを示すものであり、正しい作り方を理解しておくことが、スムーズな設立手続きと将来の経営トラブル防止につながります。

定款の作り方には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項や、定める場合に定款へ記載しないと効力が生じない相対的記載事項、さらに任意的に定められる任意的記載事項があります。これらを踏まえて定款を整え、正確かつ分かりやすい定款の作り方を押さえておくことが大切です。

本記事では、定款とは何かから始まり、定款の記載事項、定款の作り方の具体的な流れ、よくある質問や注意点までを詳しく解説します。

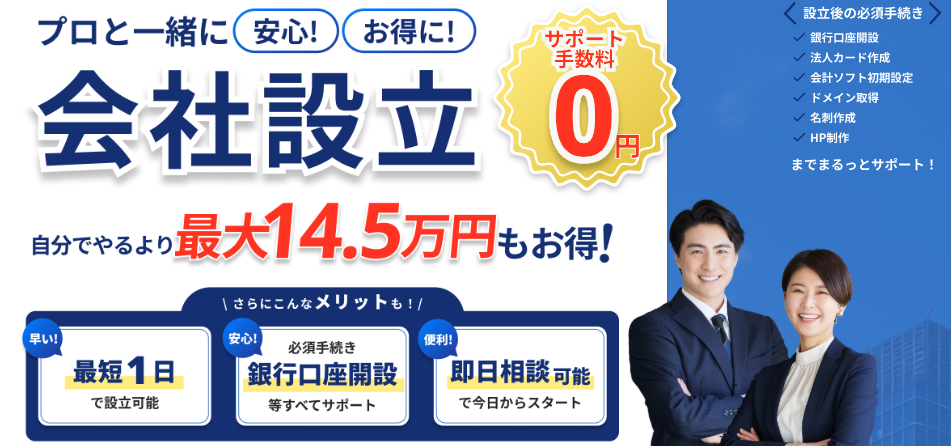

法人化に関する悩みは全て解決!

専門家が会社設立を無料でサポート

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

定款とは

法務省のウェブサイトによると、定款は「法人の組織活動の根本原則」とされています。わかりやすく言い換えると、定款とは「会社を運営するための基本ルール」であり、その作り方を理解することが会社設立の第一歩です。会社(法人)を経営していくには、まず定款を作り方に沿って作成し、その定款を基に経営方針を定める必要があります。

会社法第26条では、株式会社の設立時には定款を作成することが義務付けられており、その作り方も法律で定められています。具体的には、定款を作成するのは発起人であり、発起人全員が署名または記名押印する作り方を踏まえる必要があります。つまり、会社を立ち上げる人が最初に定款を作成し、その定款に従って会社を運営していくことが求められるのです。

さらに、株式会社だけでなく合同会社を設立する場合にも定款作成は必須です。

定款の作り方はここがポイント!

ただし、株式会社の定款の作り方には公証人による認証が必要ですが、合同会社の定款の作り方では認証が不要という違いがあります。この点を理解して、定款の作り方を正しく進めることが重要です。

定款を作成するタイミングは、法人設立登記の申請前です。法人設立登記では、登記申請書と定款をセットで法務局に提出しなければならないため、作り方を確認しながら定款を登記日までに準備しておきましょう。

定款の記載事項とは

この章では、会社設立時に必須となる定款の作り方と、定款に書くべき内容を3区分(絶対的・相対的・任意的)で整理します。定款は会社運営の基本ルールです。正しい定款の作り方を理解し、抜け漏れなく条文化することで、登記やその後の意思決定を円滑に進められます。

絶対的記載事項

定款の絶対的記載事項は、記載が漏れると定款自体が無効になるため、定款の作り方において最優先で確定・記載します。

絶対的記載事項の一覧(株式会社/合同会社)

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 事業目的 | ○ | ○ |

| 商号 | ○ | ○ |

| 本店所在地 | ○ | ○ |

| 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | ○ | |

| 発起人の氏名と住所 | ○ | |

| 発行可能株式総数 | ○ | |

| 社員が有限責任社員であることの記載 | ○ | |

| 社員の出資目的と出資価額または評価標準 | ○ |

定款の作り方に関するおすすめ記事:定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説

目的(事業目的)の作り方

会社が行う事業内容を定款に明記します。定款に記載のない目的では事業活動ができないため、現行の事業に加えて将来予定する事業も網羅して書く作り方が有効です。

商号の作り方

使用できる記号は「・(中点)」「-(ハイフン)」「’(アポストロフィー)」など。反対に「?」「!」「@」等は商号に使えません。不正競争防止の観点から同一・類似商号の回避も、定款の作り方の基本です。

本店所在地の作り方

「東京都渋谷区」のように最小行政区画での記載で足ります。詳細住所を省く作り方により、本店移転時の定款変更を避けられる実務上の利点があります。

設立に際して出資される財産の価額等(株式会社)の作り方

最低資本金制度は撤廃され、1円から設立可能です。定款には資本金の金額・最低額・1株あたり払込金額を記載します。

記入例:当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その最低額は金500万円、1株の払込金額は金3万円とする。

発起人の氏名・住所(株式会社)の作り方

定款に発起人全員の氏名・住所を記載します。登記添付資料との整合が取れているか、定款の作り方の最終チェックで確認します。

発行可能株式総数(株式会社)の作り方

新株発行の上限を定め、希薄化や経営権への影響を管理します。資金調達の方針と合わせて、合理的な上限を設計する作り方が重要です。

合同会社に特有の絶対的記載事項の作り方

合同会社では「社員が有限責任社員であること」「社員の出資目的と出資価額または評価標準」を必ず記載します。株式会社で求められる資本金額や発起人情報、発行可能株式総数は不要です。

相対的記載事項

相対的記載事項は、定める場合には定款に書かないと効力が発生しません。会社類型ごとに、必要なルールを定款の作り方に沿って選択・記載します。

株式会社で検討する相対的記載事項の作り方

現物出資/株式の譲渡制限/取締役の任期/株券発行の定め/株主総会招集通知の期間短縮/財産引渡し など。特に株式の譲渡制限は、第三者の無断参入や経営権の不測の移転を防止するため、設立初期から定めておく作り方が一般的です。

合同会社で検討する相対的記載事項の作り方

業務執行社員の定め/代表社員の定め/社員の退社に関する定め/利益配当に関する事項/残余財産の分配割合/出資の払い戻し方法の定め/解散事由/会社の存続期間 など。

SoVa税理士お探しガイド編集部

将来の紛争防止のため、意思決定・利益配分・退出ルールを明確化する作り方が有効です。

任意的記載事項

任意的記載事項は、会社法に反しない範囲で自由に設計できます。ただし、後から変更しにくいのは絶対的・相対的と同様です。定款の作り方として、将来の運用まで見据えた慎重な設計が求められます。

任意的記載事項の代表例(株式会社/合同会社)

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 会社の事業年度 | ○ | ○ |

| 公告方法 | ○ | ○ |

| 取締役の人数と報酬 | ○ | |

| 株主総会に関する事項 | ○ | |

| 社員総会に関する事項 | ○ | |

| 業務執行社員・代表社員の人数と報酬 | ○ |

任意的記載事項の作り方のポイント

公告方法や会議体運営の詳細、役員構成や報酬などは、会社の規模・成長ステージに合わせて設計します。過不足のない条文に整えるため、社内規程との役割分担も意識した定款の作り方が望ましいです。

定款の作り方

定款の作り方にはいくつかのステップがあり、順序立てて進めることが会社設立をスムーズに行うための鍵となります。定款に何を記載するかを整理し、条文にまとめ、会社形態や規模に応じて適切なフォーマットを選ぶことが、正しい定款の作り方の基本です。また、公開会社か非公開会社か、取締役の人数や取締役会・監査役の設置有無といった判断も、定款の作り方に直結する重要な要素です。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の作り方についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

おすすめ記事:定款の作り方を簡単に解説!無料テンプレ30種類以上も紹介

この章では、定款作成の準備から条文のまとめ方、フォーマットの選び方、さらに役員構成に関する注意点まで、実務で押さえておきたい定款の作り方を詳しく解説していきます。

定款の作り方①:定款作成の準備

定款に記載する内容が決まったら、日本公証人連合会のサイトに掲載されているフォーマットなどを参考に、定款の作り方に沿って作成していきます。ここでのポイントは、後のトラブルを避けるために作り方の注意事項を押さえて、実際の定款作成を進めることです。

合わせて読みたい「会社設立時の定款」に関するおすすめ記事

会社設立時に作成する定款とは?定款の書き方や作り方を解説!

定款の作り方②:定款条文をまとめる

定款に必要な絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項が確定したら、内容を整理し、定款の条文を作成します。取締役会や監査役を設置しない株式会社の場合、定款の作り方としては一般的に全6章で構成されます。ただし、会社の形態によっては章を追加するなど作り方を柔軟に調整することもあります。

定款の作り方③:定款フォーマットを選ぶ

定款を作る際には、日本公証人連合会が公開しているフォーマットを活用するのが効率的です。特に中小企業の会社設立では、次の3つのフォーマットがよく利用されます。

- 小規模会社(取締役1名、監査役・会計参与なし、株式非公開)

- 中規模会社(取締役1名以上、取締役会なし、監査役なし、株式非公開)

- 中規模会社(取締役3名以上、取締役会設置、監査役設置、株式非公開)

定款の作り方としては、会社の規模や設立形態に合わせてフォーマットを選び、その内容を調整していくことが重要です。

定款の作り方④:公開会社か非公開会社かの判断をする

フォーマットを決める第一の基準は、会社が公開会社か非公開会社かです。非公開会社は、株式をすべて定款で譲渡制限している会社を指します。公開会社は譲渡制限がないため、株式が第三者に渡り、経営権が移行してしまうリスクがあります。定款の作り方の実務では、設立直後は経営権を守るために譲渡制限を設定するのが一般的です。

定款の作り方⑤:取締役の人数に応じた記載をする

取締役の人数も定款フォーマットの選定基準です。非公開会社は取締役1名から設立できますが、公開会社は取締役3名以上が必要です。また、取締役の人数や任期も定款に記載しなければならず、作り方の段階で正しく整理することが求められます。

合わせて読みたい「合同会社 一人社長 給料」に関するおすすめ記事

合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点

定款の作り方⑥:取締役会設置の有無を決める

公開会社では取締役会の設置が必須ですが、非公開会社では任意です。取締役会を設置すると、一定の意思決定を取締役会のみで行えるため経営効率が上がります。定款の作り方としては、会社の意思決定体制を考慮して設置の有無を記載しましょう。

定款の作り方⑦:監査役設置の判断を決める

取締役会を設置する場合は監査役も必要になります。

SoVa税理士ガイド編集部

一方、取締役会を設けない場合は監査役の設置は任意ですが、一般的には置かないケースが多いです。

定款の作り方では、この点を踏まえて監査役の有無を明記します。

定款の作り方に関するよくある質問

ここでは、会社設立の現場で頻出する「定款の作り方」に関する疑問を、実務の流れに沿ってわかりやすく整理します。定款は会社運営の土台です。正しい定款の作り方(書式・作成手順・認証・変更)を理解しておくことで、余計な手戻りや費用の発生を避けられます。

定款の作り方に関するよくある質問①:定款の書式は決まっている?

定款の記載内容には厳密なルールがありますが、書式自体は定めがありません。実務では、A4用紙に横書きで作成し、縦方向印刷のうえ長辺綴じで冊子化する作り方が一般的です。

定款の作り方はここがポイント!

日本公証人連合会の記載例(フォーマット)を参照し、そのまま使うのではなく自社の事業に合わせて条文を調整するのが定款の作り方の基本です。

紙の定款だけでなく、PDFで作る電子定款という作り方もあります。

定款の作り方に関するよくある質問②:定款は自分で作れる?依頼するなら誰に?

定款は自分で作成できます。自作する場合は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項を整理し、目的・商号・本店所在地などを抜け漏れなく条文化する作り方を徹底します。専門家に依頼する作り方としては、登記や法務局提出書類に強い司法書士、許認可系の書類作成に強い行政書士が候補です。なお、行政書士は定款の作成は可能でも、法人設立登記の申請代理人にはなれない点を踏まえ、定款の作り方・提出の役割分担を決めるとスムーズです。

定款の作り方に関するよくある質問③:定款の認証は電子データでできる?

できます。PDFで作成した定款(電子定款)を公証役場で認証する作り方が普及しています。電子定款の作り方を選ぶと、紙の定款で必要になる印紙代が不要になるのが実務上のメリットです。クラウド会計や設立支援ツールの中には、定款テンプレートやチェック機能を備え、電子定款の作り方をサポートするものもあります。どの作り方でも、最終版の条文整合と添付書類の突き合わせを忘れないようにしましょう。

定款の作り方に関するよくある質問④:定款認証後に内容は変更できる?

変更できます。必要な理由があれば、発起人全員の署名または記名押印による変更同意書を付して、変更後の定款について公証人の再認証を受ける作り方が原則です。もっとも、次のケースでは再認証を要しない作り方が認められます。

- 変態設立事項に関して裁判所の変更決定があった場合

- 発起人全員の署名または記名押印による同意書で、発行可能株式総数を定める(または変更する)場合

定款の作り方に関するおすすめ記事

いずれにせよ、再度の定款認証には費用が発生します。二重の出費を避けるためにも、認証前に定款の作り方チェックリスト(目的の網羅性、商号の適法性、本店所在地の書き方、株式・機関設計の整合など)で誤記・漏れを確認してから提出する作り方を徹底しましょう。

定款の作り方における注意点

会社設立において欠かせないのが定款の作成ですが、定款の作り方にはいくつか重要な注意点があります。定款の作り方を誤ると、設立後に訂正や変更が必要になったり、社会的信用を損なうリスクが発生する可能性があります。ここでは、定款の作り方における代表的な注意点を4つに整理し、それぞれ具体的に解説します。

定款の作り方における注意点①:正しい表記で記載する

定款を作成する際は、正しい表記で記載することが不可欠です。特に事業目的を定めるときに「または」「および」といった接続詞の使い方を誤ると、定款の条文が本来の意図と異なる意味を持ってしまう可能性があります。定款の作り方としては、表現の正確性に注意し、誰が見ても誤解のない条文に仕上げることが重要です。

定款の作り方における注意点②:事業目的をわかりやすく記載する

定款には、会社が行う事業目的を明確に書かなければなりません。会社法上、目的外の事業を行っても罰則はありませんが、取引先や金融機関からの信用を失う恐れがあります。

定款の作り方はここがポイント!

定款の作り方としては、第三者が容易に理解できるように、専門用語や曖昧な表現を避け、具体的で簡潔に事業目的を記載することが求められます。

定款の作り方における注意点③:株式会社では定款の認証が必要

株式会社の定款は、公証人による認証を受ける必要があります。定款認証とは、定款の正当性を公的に証明する手続きであり、定款の紛失や改ざん、社内トラブルを防ぐ役割を果たします。

定款認証に必要な主な書類・費用は次のとおりです。

- 定款:3通

- 発起人全員の印鑑証明書

- 収入印紙(紙定款の場合):4万円分

- 認証手数料:3万〜5万円(資本金額によって変動)

- 定款謄本交付手数料:1ページ250円

- 委任状(代理人が出向く場合)

定款の作り方に関するおすすめ記事

なお、定款の認証が必要なのは「株式会社」「一般社団法人」「一般財団法人」であり、合同会社・合資会社・合名会社といった持分会社では定款認証は不要です。定款の作り方を進める際は、自社の会社形態に応じて認証の要否を確認しましょう。

定款の作り方における注意点④:公告方法を定款に定める

公告とは、決算や合併など会社運営に関わる重要情報を社会に公開することを指します。株式会社は毎年の決算公告が義務であり、公告方法は定款に定めるのが一般的です。

定款で定められる公告方法は以下の3種類です。

- 官報に掲載する方法

- 日刊新聞紙に掲載する方法

- 自社ホームページ上で行う電子公告

定款に公告方法の記載がない場合は自動的に官報公告となり、コストが発生します。電子公告を定款に盛り込む作り方にすれば、経費削減につながります。公告方法は絶対的記載事項ではありませんが、定款の作り方としては会社の規模や運営方針に合わせて適切に選択・記載しておくことが望ましいです。

まとめ

定款は会社運営の根本ルールであり、会社設立の出発点となる重要な書類です。正しい定款の作り方を理解しておけば、認証手続きや登記申請がスムーズに進み、設立後のリスク回避にもつながります。事業目的の記載や公告方法の選定など、定款の作り方には押さえるべきポイントが多くありますが、一つひとつ確認しながら作成すれば難しいものではありません。

これから会社設立を検討している方は、今回紹介した定款の作り方や注意点を参考に、自社に最適な定款を整備していきましょう。

定款の作り方に関するおすすめ記事:定款の作り方とは? 起業時に作成する際の記載事項や注意点を解説

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

2

アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

3

アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!

-

ビジネスカード

2026年2月25日

4

個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説

-

ビジネスカード

2026年2月25日

5

アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?

-

ビジネスカード

2026年2月24日

SoVaをもっと知りたい!