マイクロ法人とは?設立方法やメリット・デメリットを解説!

カテゴリー:

公開日:2025年8月

更新日:2026年2月12日

近年、節税や社会保険料の負担軽減を目的にマイクロ法人を設立する個人事業主やフリーランスが増えています。マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者1人で運営する小規模な法人のことで、特に副業やスモールビジネスを行う方にとって注目の選択肢です。

この記事では、マイクロ法人の基本的な仕組みから、具体的な設立方法、そして設立する際のメリット・デメリット、注意すべきポイントまで、わかりやすく解説します。「マイクロ法人を設立したいけど、何から始めればいいかわからない」という方にとって、最初の一歩を踏み出すためのガイドになる内容です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

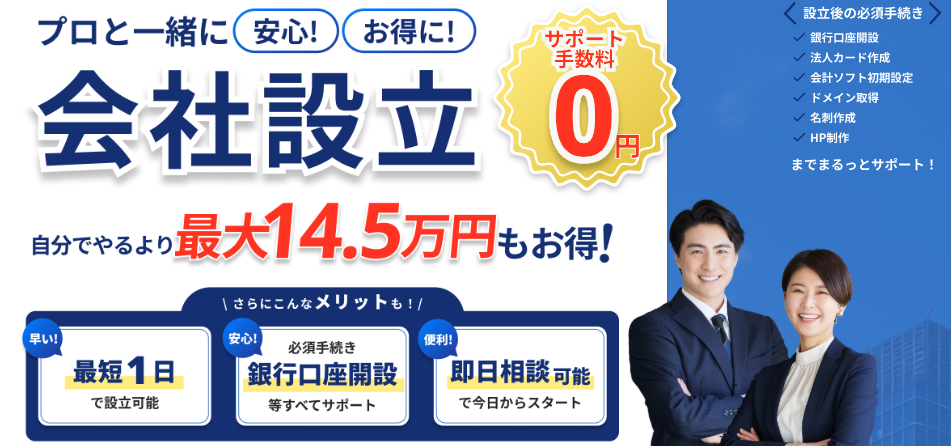

法人化に関する悩みは全て解決!

専門家が会社設立を無料でサポート

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、代表者1人で事業を行う超小規模な法人形態で、従業員や外部株主を持たず、個人事業主やフリーランスが節税や社会保険料の負担軽減を目的に設立するケースが多く見られます。会社法に則って法人登記を行う点は、一般的な法人と同様ですが、設立目的や運営体制に大きな違いがあります。

マイクロ法人と一般的な法人の違いとは?

マイクロ法人と一般的な法人では、組織構成や設立目的に明確な違いがあります。以下の表で比較してみましょう。

| 項目 | マイクロ法人 | 一般的な法人 |

|---|---|---|

| 外部株主の有無 | なし(代表者一人) | あり |

| 従業員の有無 | なし(代表者一人) | あり |

| 主な設立目的 | 節税や社会保険料の節約 | 事業拡大や社会的信用の向上 |

| 登記の有無 | あり(設立登記が必要) | あり(設立登記が必要) |

マイクロ法人の設立方法に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立方法では、登記申請を行う必要がある点は一般法人と同じですが、代表者がすべての業務を担うシンプルな体制である点が特徴です。また、節税や社会保険料の負担軽減といった目的で設立されるケースが多く見られます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人と個人事業主の違いとは?

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人と個人事業主の違いは、主に「課税の仕組み」と「設立方法」にあります。

| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 主な課税対象 | 法人税、法人住民税、法人事業税 | 所得税、住民税、個人事業税 |

| 事業開始時の設立方法 | 定款作成、法務局での設立登記、税務署への届出 | 税務署への開業届のみ |

マイクロ法人の設立方法は、まず定款を作成し、公証役場で認証を受けた上で、法務局にて法人設立登記を行う必要があります。これにより法人格を取得し、法人としての税務処理や契約が可能になります。

一方、個人事業主は開業届を税務署に提出すればすぐに事業を始めることができますが、所得が増えてくるとマイクロ法人のほうが節税メリットを得られる場合があります。

マイクロ法人の設立方法

マイクロ法人をスムーズに設立するには、必要な手続きや流れを正しく把握することが大切です。この章では、マイクロ法人の基本的な設立方法について、会社概要の決定から登記、設立後の届出まで、順を追って解説します。

マイクロ法人の設立方法①:会社概要の決定から始めよう

マイクロ法人を設立するには、まず会社の基本情報を決めることが必要です。マイクロ法人の設立方法の第一歩として、以下の会社概要を明確にしましょう。

- 会社の目的:マイクロ法人が行う具体的な事業内容

- 会社の商号(社名):マイクロ法人の名前

- 本店所在地:自宅やバーチャルオフィスでもOK

- 会社形態:株式会社または合同会社など

- 資本金:最低1円以上、任意で設定可能

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人の設立方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

これらはすべて、マイクロ法人設立時に必要な「定款」に記載する項目となります。

マイクロ法人の設立方法②:法人用の実印を作成する

マイクロ法人を正式に登記するには、「法人用の実印」と「代表者個人の実印」の2つが必要です。設立方法のなかでも重要なステップのひとつです。

- 法人実印は登記や契約書で使用

- 印鑑はネットや店舗で注文可能

- 法人用印鑑は18mm以上が一般的

- 印鑑登録は本店所在地の市区町村役場で行う

印鑑登録証明書は、登記時に必要な書類なので忘れずに保管しましょう。

SoVa会社設立編集部

会社設立の際に必要な印鑑については以下の記事をご覧ください。

「 合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説! 」

マイクロ法人の設立方法③:定款の作成と認証を行う

定款はマイクロ法人の設立における「ルールブック」です。定款には、目的、名称、所在地、資本金、役員構成などを記載します。

- 定款は公証役場で認証(※株式会社のみ)

- 合同会社の場合は定款認証不要

- 自分で作成も可能だが、専門家への依頼が安心

- 定款認証には費用がかかる(約5万円〜)

マイクロ法人の設立方法において、定款は非常に重要な書類です。

マイクロ法人の設立方法④:資本金を払い込む

定款を作成したら、次は資本金の払込みです。マイクロ法人の資本金は1円からでも設立可能ですが、事業内容に応じて適切に設定しましょう。

- 資本金は発起人名義の口座へ振込

- 通帳の表紙・1ページ目・入金ページをコピー

- コピーは登記申請に必要な証明書類となる

マイクロ法人設立方法の中でも、資本金の払込みは書面で証明できるよう丁寧に準備しましょう。

マイクロ法人の設立方法に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立方法⑤:登記申請書を作成し法務局へ提出

マイクロ法人を正式に設立するには、法務局への登記申請が必要です。登記申請書の作成は、マイクロ法人の設立方法の中核です。

提出書類には以下が含まれます。

- 登記申請書

- 定款の写し

- 印鑑届出書

- 資本金払込証明書

- 登記すべき事項のデータ or 書面

- 登録免許税(最低15万円)分の収入印紙

- 代表者の印鑑証明書など

SoVa税理士ガイド編集部

申請方法は、持参・郵送・オンラインの3通りあります。

不安がある場合は、司法書士への相談も検討しましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の設立方法⑥:登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る

登記申請が完了すると、マイクロ法人が正式に成立します。登記完了後は、以下の書類を取得しましょう。

- 登記簿謄本:登記内容が記載された公式文書(手数料600円/通)

- 印鑑証明書:法人実印が正式登録されていることの証明書(手数料300円/通)

これらは、マイクロ法人で銀行口座を開設する際や契約時に必要です。

マイクロ法人の設立方法⑦:各種行政機関への届け出

マイクロ法人の設立が完了したら、次は行政への各種手続きを行う必要があります。主な届け出は以下の通りです。

- 税務署:法人設立届、給与支払事務所開設届

- 都道府県税事務所:法人設立届

- 市区町村役場:法人設立届

- 年金事務所:健康保険・厚生年金の加入手続き

- 労働基準監督署・ハローワーク:労働保険関連手続き

これらの手続きを怠ると、後々の運営に支障が出ることもあるため、マイクロ法人の設立方法の最後の重要ステップとして確実に行いましょう。

マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」

マイクロ法人を設立するメリット

マイクロ法人の設立方法を活用することで得られる節税効果や社会保険料の節約など、多くのメリットがあります。この章では、マイクロ法人を設立することでどのような利点があるのかを、具体例を交えて紹介します。

マイクロ法人を設立するメリット①:所得税・住民税の節税が可能

マイクロ法人の設立方法を選ぶ大きな理由のひとつが、所得税・住民税の節税効果です。個人事業主として得た事業所得はそのまま課税対象になりますが、マイクロ法人を設立して役員報酬として受け取れば、「給与所得」として扱われ、給与所得控除を受けることができます。

合わせて読みたい「マイクロ法人 赤字」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の赤字経営は大丈夫?赤字になったときの注意点や対処法を解説

2025年分以降、給与所得控除の最低額は65万円で、収入に応じて控除額が増加。これにより、同じ所得でも課税所得を圧縮できるため、結果として節税につながります。

マイクロ法人を設立するメリット②:社会保険料を抑えられる

マイクロ法人の設立方法を活用すれば、社会保険料の負担軽減も可能です。個人事業主の場合、国民健康保険・国民年金の保険料は所得に比例して増加しますが、マイクロ法人では、役員報酬を基準に保険料が決定されます。

マイクロ法人のメリットはここがポイント!

役員報酬は設立時に自由に設定できるため、報酬を抑えれば保険料負担も最小限に。これは、マイクロ法人の設立方法として非常に大きな魅力です。

なお、同一の事業内容で個人事業とマイクロ法人を併用すると、税務署に所得分散を疑われる可能性があります。法人化する際は、個人事業を廃業するか、事業内容を明確に分けておくことが必要です。

マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」

マイクロ法人を設立するメリット③:消費税の免税事業者になれる可能性

マイクロ法人の設立方法をうまく活用すれば、消費税の免税事業者となることも可能です。個人事業主としての売上が1,000万円を超えると消費税の課税対象になりますが、一部の事業を新たにマイクロ法人で分離すれば、それぞれの売上が1,000万円以下となり、両者ともに免税事業者になるケースがあります。

マイクロ法人の設立方法に関するおすすめ記事

たとえば、個人事業で1,100万円の売上がある場合、その一部をマイクロ法人で計上することで、消費税の負担を回避できる可能性があります。ただし、インボイス制度の影響もあるため、免税と課税のどちらを選ぶかは慎重に検討しましょう。

マイクロ法人を設立するデメリット

マイクロ法人にはメリットがある一方で、設立や維持にかかるコストや手続きの煩雑さなど、注意すべきデメリットも存在します。この章では、マイクロ法人の設立方法を選ぶ際に知っておくべき主なデメリットを整理して解説します。

マイクロ法人を設立するデメリット①:経理や申告手続きが煩雑になる

マイクロ法人の設立方法を選ぶと、個人事業主よりも経理・事務手続きが複雑になります。個人事業主であれば年1回の確定申告で済みますが、マイクロ法人では法人決算書類の作成と法人税申告が必要です。

SoVa税理士ガイド編集部

マイクロ法人の設立方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

とくに株式会社でマイクロ法人を設立する場合は、貸借対照表・損益計算書・法人事業概況説明書などの提出書類も増加します。自力で対応が難しい場合は、税理士へ依頼する必要があり、その分のコストも発生します。

マイクロ法人を設立するデメリット②:設立費用・維持費がかかる

マイクロ法人の設立方法には初期費用やランニングコストが伴います。設立時には、株式会社なら約20〜30万円、合同会社でも約10万円の費用が必要です。

マイクロ法人の設立で気をつけておきたい注意点

設立後も、法人住民税の均等割(最低7万円)や税理士報酬(15万円程度)などが発生し、年間維持費として最低でも約22万円程度かかる点がデメリットです。

マイクロ法人を設立するデメリット③:赤字でも法人住民税がかかる

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人を設立すると、赤字経営でも法人住民税の均等割(合計7万円)を支払う義務があります。これはマイクロ法人の収益に関係なく課される固定費です。

一方、個人事業主の場合の住民税均等割は合計5,000円程度で済むため、赤字時の税負担はマイクロ法人の方が重くなります。設立方法を選ぶ際は、年間の収支見込みに応じた判断が重要です。

マイクロ法人の設立方法に関する注意点

マイクロ法人を設立する際には、税務上のリスクや設立方法に関する注意点も把握しておく必要があります。この章では、ペーパーカンパニーと見なされないための対策や、個人事業主との二刀流で注意すべきポイントなど、設立方法に関する重要な注意点を紹介します。

マイクロ法人の設立方法における注意点①:ペーパーカンパニーとみなされないように注意

まず大前提として、マイクロ法人を設立すること自体は違法ではありません。マイクロ法人とは、役員と株主が1名のみの小規模な法人を指し、会社法に基づいて正規の手続きを踏めば問題なく設立できます。

しかし、マイクロ法人の設立方法が形式的であり、実態のない「ペーパーカンパニー」とみなされると、税務署から租税回避や脱税の疑いを持たれるリスクがあります。したがって、マイクロ法人の設立後は、実際の事業活動を行い、帳簿や契約、収支の記録をきちんと残すことが重要です。

マイクロ法人の設立方法における注意点②:個人事業主との二刀流は事業内容を分ける

マイクロ法人の設立方法として人気なのが、「個人事業主との二刀流運用」です。ただし、この場合には個人事業主とマイクロ法人で異なる事業を行う必要があります。

マイクロ法人の設立に関する気をつけておきたい注意点

同一の事業を両方で行っていると、意図的な所得分散と判断され、税務調査で指摘を受ける可能性があります。

したがって、マイクロ法人の設立方法として二刀流を選ぶ場合は、事業内容の切り分けが必須です。

マイクロ法人の設立方法における注意点③:サラリーマンの設立メリットは限定的

サラリーマンが副業的にマイクロ法人を設立するケースも増えていますが、マイクロ法人の設立方法を検討する際には、本当にメリットがあるかを見極めることが大切です。

二刀流による最大のメリットは、社会保険料の負担をマイクロ法人側に移せることにありますが、会社員の場合はすでに勤務先で社会保険に加入しているため、この恩恵を受けにくいのが実情です。

マイクロ法人の設立方法に関するおすすめ記事

ただし、資産運用や不動産投資などで一定の収益が見込める場合は、その利益をマイクロ法人に計上することで所得税・住民税の節税が可能になるケースもあります。このような場合に限って、マイクロ法人の設立方法として検討の余地があります。

まとめ

マイクロ法人は、正しい設立方法を理解し、活用の目的や手続きを明確にすれば、節税や社会保険料の最適化といった多くのメリットを享受できる法人形態です。一方で、経理や申告の手間、設立・維持費といったデメリットもあるため、マイクロ法人を設立する前に自分にとって本当にメリットがあるかを見極めることが大切です。

これからマイクロ法人の設立を検討している方は、この記事で紹介した設立方法や注意点を参考に、事業内容や収支状況に合った形で進めていきましょう。

マイクロ法人の設立方法に関するおすすめ記事:マイクロ法人とは?個人事業主との違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!