役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介!

カテゴリー:

公開日:2025年2月

更新日:2026年1月6日

企業経営において、会社の役員賞与をどのように支給するかは非常に重要なポイントです。特に役員賞与を検討するときには、税務上の制限や手続きが厳格に定められているため、事前に十分な知識を身につける必要があります。役員賞与には所得税がかかるため、役員個人の税負担だけでなく、会社側が役員賞与をどのように損金(経費)算入できるのかによって、最終的な税負担が大きく左右されるでしょう。

一般従業員の賞与であれば、給与と同様にほぼ無条件で損金に算入できます。

役員賞与の所得税に関連して気をつけておきたい注意点

しかし、取締役や執行役などの役員に対する役員賞与は、利益操作のリスクを防ぐため、法人税法上でさまざまな制限が設けられています。

そのため、何も考えずに役員賞与を支給すると、想定外に法人税が増えるだけでなく、役員個人にも多額の所得税が課されるケースがあるのです。

そこで本記事では、役員賞与が所得税法や法人税法上などの税務上でどのように扱われるのか、そして役員賞与を支給する際の会社側と個人側、それぞれに生じる所得税負担や手続き上の注意点を総合的に解説します。具体的には、役員賞与を損金に計上する方法として知られる「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」といった支給形態の特徴を整理し、どのように所得税の負担を考慮すべきかについても触れていきます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「役員賞与と所得税」編集部

役員賞与と所得税の関係を正しく理解し、最適な報酬設計を行うための参考にしてください。

合わせて読みたい「役員賞与の届出の書き方」に関するおすすめ記事

役員賞与を損金算入するために必要な事前確定届出給与とは?書き方や提出期限を解説!

目次

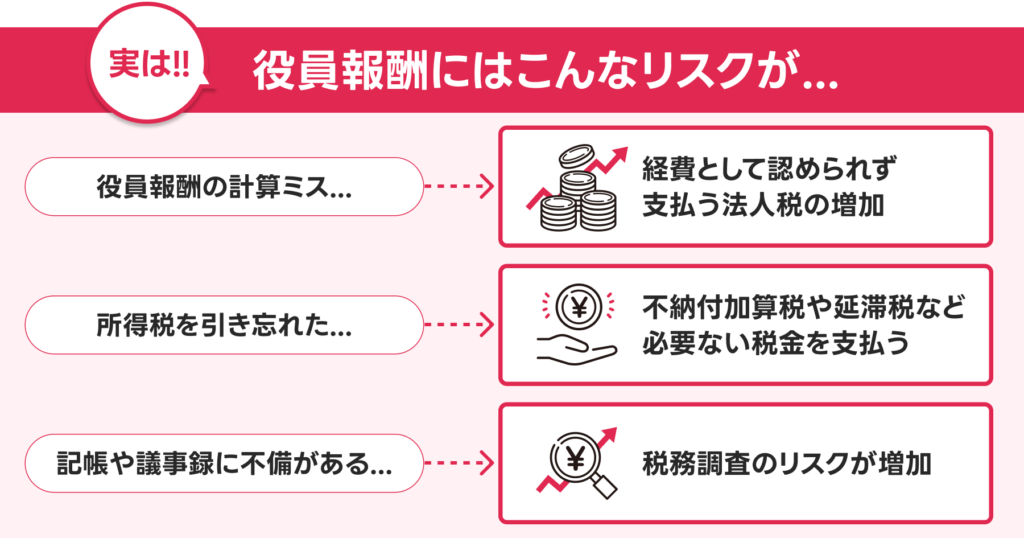

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬(賞与)の計算を任せるべき理由

役員賞与の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員賞与の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員賞与は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員賞与の計算ミスは例外ではありません。

役員賞与の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員賞与の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説!」

役員賞与の計算ミスによる税務・信用リスク

役員賞与を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員賞与は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員賞与の計算ミスが続くと、税務署から「役員賞与を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員賞与には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員賞与の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬(役員賞与)の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員賞与の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

役員賞与とは

最初に押さえておきたいのは、「役員賞与」の定義と一般従業員の賞与との違いです。一般従業員への給与や賞与は、人件費として損金に算入されるのが基本です。しかし、役員に支払う報酬は「役員報酬」や「役員賞与」と呼ばれ、法人税法上、利益操作を防ぐ目的で非常に厳しい制限が設けられています。

「役員賞与」編集部

東証一部・東証二部上場企業2,600社の役員賞与の平均が640万円です。

参考:日本総研

例えば、一般社員における「夏と冬のボーナス」のような臨時手当が、役員に対しても同じ形で支給できるとは限りません。税務署が定める要件をクリアしなければ、法人の経費として計上(損金算入)できないだけでなく、支払われた役員賞与は全額が役員個人の所得税課税対象となり、会社の税負担・個人の税負担がともに増加してしまうリスクがあります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員賞与をうまく活用して節税効果を高めたいと考えるなら、まずは税法で定める支給ルールを把握することが欠かせません。

したがって、法人税などの会社からの観点と、所得税などの個人の観点から役員賞与を支給するのかわ判断することが重要です。

役員賞与と所得税に関連するおすすめ記事

役員賞与と所得税に関連して、以下の記事もおすすめです。

「役員賞与とは?役員報酬との違いや損金算入方法などを解説」

役員報酬と役員賞与の違いとは?

「役員報酬」とは、会社の取締役・監査役・執行役などに対して支払われる毎月定額の給料のようなものです。一方、「役員賞与」は、いわゆるボーナス的な意味合いで支給される臨時的報酬を指します。両者の扱いは、下記のように異なります。

【役員報酬】

- 毎月同額で支給するのが原則

- 原則として、期首に決定した額を一定期間変更せずに支給

- 一定の要件を満たせば損金算入が可能

【役員賞与】

- 退職金ではない一時的な支給

- 一般社員のボーナスと同じ感覚で支払っても、税務上は損金不算入になりやすい

- 「事前確定届出給与」などの手続きを取ることで、法人税法上の損金扱いが認められる場合もある

つまり「役員報酬」と「役員賞与」は、似ているようで税務上の取り扱いはまったく異なるため、会社が支給方法を誤ると、法人税や所得税の負担が大幅に増えかねません。とくに、役員賞与の額を安易に引き上げてしまうと、全額が経費として認められないうえに、個人には多額の所得税が課されてしまいます。

「役員賞与と所得税」編集部

役員賞与を設定する際には法人税と所得税の双方の観点から導入を検討するようにしましょう!

役員賞与と所得税に関するポイント!

役員賞与を支給した際の仕訳例などはこちらのサイトが参考になるでしょう。

「役員賞与-勘定科目集」

一方で、合法的に役員賞与を損金算入できる制度も存在します。後述する「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」は、その代表的な例です。これらを正しく活用すれば、役員賞与の支給によって法人の節税を図りつつ、役員個人が負担する所得税とのバランスも考慮できるでしょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

経費(損金算入)として認められる支給方法

法人税法では、通常の役員賞与は利益操作を誘発する恐れがあるとみなし、損金算入を認めないのが原則です。しかし、次の3つの支給形態に限り、一定の要件を満たすことで、法人の経費(損金)に計上することが可能とされています。

役員賞与と所得税に関連するおすすめ記事

役員賞与と所得税に関連して、事前確定届出給与については以下の記事がおすすめです。

「事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は?」

- 定期同額給与

- 事前確定届出給与

- 業績連動給与

これらの方法をうまく取り入れることができれば、会社が支払う役員賞与の一部または全部を損金として扱い、結果的に法人税を抑える効果が期待できます。また、役員個人が負担する所得税についても、あらかじめシミュレーションしておくことで、最適なバランスで報酬を設計することが可能になるでしょう。

経費(損金)として認められる支給方法①:定期同額給与

「定期同額給与」は、毎月支給する役員報酬がまったく同額である場合に、法人の損金として認められる方式です。一般的には「月額○○円」という形で、期首から期末まで同じ金額を支給し続ける必要があります。役員賞与という名目ではなくても、いわば“毎月賞与が上乗せされているような報酬形態”を設定していても、支給額が同額であれば定期同額給与に該当する可能性があるのです。

役員賞与と所得税に関連して気をつけておきたい注意点

定期同額給与には「1カ月以下の期間で支給されるものでなければならない」という決まりがあるため、役員賞与のように年数回の支給に適用することはできません。

役員賞与と所得税に関連するおすすめ記事:「「役員賞与」にかかる税金はいくら?損金に算入するための条件も解説」

【要件】

- 毎月の支給額が同一

- 期首の段階で報酬額が確定しており、期の途中で変更しない

「役員賞与と所得税」編集部

役員賞与を損金算入するためには「事前確定届出給与」か「業績連動給与」を検討する会社がほとんどです。

ただし、期中に突然増額・減額を行うと「定期同額給与」の要件を満たさなくなり、増減部分が損金不算入になるリスクがあります。法人税法上、期首から3か月以内の改定など特定の場合を除き、勝手に金額を変えることは認められません。

役員賞与の所得税に関する参考記事:「役員賞与とは?役員報酬との違いや損金算入する方法も解説」

定期同額給与と役員賞与の関係

そもそも「定期同額給与」は、名称としては「給与」ですが、実質的に「役員賞与」のような意味合いを含んでいるケースもあります。たとえば、賞与的な要素を月割りして報酬に組み込むことで、年2回や年1回などのスポット的な支給を避け、月次支給にすれば損金算入がしやすいという考え方です。もちろん、そのように報酬設計を組み替える際には、事前に社内規程や株主総会の決議などを十分確認する必要があります。

合わせて読みたい「役員報酬 株主総会議事録」に関するおすすめ記事

役員報酬(役員賞与)の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

経費(損金)として認められる支給方法②:事前確定届出給与

「役員賞与と所得税」編集部

事前確定届出給与は他の損金算入できる支給形態よりも厳格な規定が存在します。

「事前確定届出給与」は、役員賞与を損金算入する最も代表的な手段のひとつです。一般的には「役員へのボーナス」を想定し、あらかじめ支給日時・支給額を細かく決めておき、それを所轄税務署に届け出ることで、役員賞与の支給を合法的に損金処理できる仕組みになっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

届出期限

- 事業年度開始の日から3か月以内

- 株主総会(または取締役会)で報酬額を決定した日から1か月以内

上記のどちらか、あるいは法人の形態によって異なる場合があるため、実際には専門家に確認が必要です。

役員賞与と所得税に関連するおすすめ記事

役員賞与や所得税に関連して以下のサイトも参考になるでしょう。

「役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる!

必要な内容

- 支給日(何月何日に役員賞与を支給するか)

- 支給額(1円単位で確定させる)

- 対象となる役員の氏名および役職

「賞与を使った節税方法」編集部

役員賞与を使った節税方法については、【役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!】のサイトも是非ご覧ください。

いったん届出を提出してしまうと、基本的に後から支給日や支給額を修正することは認められません。もし実際の支給額や支給日が届出と異なった場合、その役員賞与は損金として認められなくなります。さらに、役員個人には確実に所得税がかかるため、支給額を大幅に設定しすぎると、支給時の資金繰りだけでなく、個人の税負担(所得税や住民税)が増えるというリスクがあることも覚えておきましょう。

役員賞与と所得税に関連する参考記事

役員賞与と所得税に関連して以下の記事も参考になるでしょう。

「役員賞与を支給すると税金が課税される?経費として計上する方法と注意点」

事前確定届出給与と具体的な役員賞与の設定例

たとえば、事業年度が4月~翌3月の場合、期首の4月から3か月以内(おおむね6月末頃)までに「6月30日に役員Aへ100万円、12月31日に役員Aへ100万円を支給する」といった内容を税務署へ届け出るとします。実務上は、株主総会や取締役会で正式に「役員報酬の一部として、上記の金額を役員賞与として支給する」と決議し、その決議に基づいて届出書を作成します。

合わせて読みたい「賞与(役員賞与)の計算方法シミュレーション」に関するおすすめ記事

賞与(役員賞与)の計算方法をシミュレーション!手取りや・税金・社会保険料はいくらになる?

役員賞与と所得税に関連する参考記事:「役員の賞与とは?役員報酬との違いや税金への影響を解説」

もし、期末に近づくにつれて想定外の資金不足が生じても、届出内容と異なる日や金額で支給することはできません。万一変更せざるを得ない事情が発生した場合、その役員賞与の損金算入はあきらめなければならないのです。したがって、会社の資金繰りや業績予測を十分に検討したうえで、現実的な支給額・支給日を設定することが大切です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

経費(損金)として認められる支給方法③:業績連動給与

「業績連動給与」とは、大企業や上場企業などを想定した制度で、株価や業績指標に応じて変動する報酬を、一定の条件を満たす場合に損金算入として認める仕組みです。たとえば「営業利益が○%増加したらボーナスを○円支給」といった形で、明確な算定方法が公表されている必要があります。

合わせて読みたい「役員報酬の決め方に関する相談」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介

役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。

主な要件

- 業績指標(利益や株価など)を明確に設定し、それに応じて役員賞与を計算する

- 報酬委員会などの手続きを踏み、株主総会等で正式に承認を受ける

- 公開企業などで一定の情報開示が可能であること

中小企業でも、厳密に業績連動給与を導入することは理論上可能ですが、書類作成や公正な算定基準の設定・開示など、手間がかかるケースが多いのも事実です。そのため、多くの中小企業では、まず「定期同額給与」や「事前確定届出給与」を用いることが一般的でしょう。

「役員賞与と所得税」編集部

業績連動給与を導入している中小企業はごく一部に留まっているのが現状です。

おすすめ記事

税理士の費用に関する記事については税理士へ依頼する際の費用は月いくらが相場?法人の場合について解説!の記事もおすすめです。

役員賞与に所得税はかかる?

ここまでの説明で、会社側が役員賞与を損金として認められるための方法や注意点を解説しました。しかし、たとえ損金に算入できたとしても、役員個人には「所得税」や住民税が確実にかかってきます。この点を見落としてしまうと、「会社の節税はできたが、役員賞与を導入したことで役員個人の所得税や住民税が激増してしまった」という残念な結果につながりかねません。

役員賞与にかかる所得税の計算

役員賞与は、税法上「給与所得」として扱われます。そのため、一般従業員の給与やボーナスと同様に、以下のようなステップで所得税が計算されます。

「税金を滞納したらどうなる?」編集部

法人税、所得税や消費税を滞納した場合どうなるのかに関しては「 税金を滞納したらどうなる?リスクと対処法も解説! 」の記事が参考になるでしょう。

合わせて読みたい「みなし役員とは」に関するおすすめ記事

みなし役員とは?判定フローチャート付きで配偶者や給与の影響を解説

【役員賞与の所得税の計算 STEP1】

給与所得控除額を計算

年間の役員報酬・役員賞与の合計額から「給与所得控除額」を差し引き、給与所得の金額を求めます。

役員賞与と所得税に関する参考記事:「給与所得控除とは?控除の種類や所得税の計算方法をわかりやすく解説」

「役員賞与と所得税」編集部

給与所得控除とは、所得税を計算する際に、所得税の課税対象となる給与所得額を確定するために、年間の給与収入から一定額を差し引く仕組みです。所得税の課税対象となる所得は、収入から必要経費を差し引いた金額ですが、給与所得者は個人事業主のように実際の経費を計上できません。そのため、所得税の計算において、給与収入に応じた一定額が「経費相当分」として控除されるのが給与所得控除です。給与所得控除は、給与所得者が負担する所得税の計算を適正化する役割を果たし、所得税負担の公平性を保つために設けられた制度です。

給与所得控除と所得控除の違いに注意!

給与所得控除と所得控除は名前が似ているものの、所得税における役割はまったく異なります。

所得税の計算において、「所得控除」は配偶者控除や扶養控除、障害者控除、生命保険料控除など、納税者やその家族の状況に応じて所得税負担を軽減するための仕組みです。一方、「給与所得控除」は、仕事をする上で発生するスーツの購入費や交際費などの自己負担分を、実際の経費として計上できない給与所得者のために、所得税の課税対象となる所得額を計算する際に一定額を控除する制度です。つまり、所得税の課税対象を減らし、適正な負担を確保するために設けられた仕組みが給与所得控除であり、納税者の状況に応じた調整を行うのが所得控除という違いがあります。どちらも所得税の計算において重要な役割を果たし、適切な控除を適用することで、所得税の負担を軽減することが可能になります。

参考記事:「所得控除とは?基礎控除などの種類や控除額の計算方法を解説」

合わせて読みたい「会社設立で税金対策」に関するおすすめ記事

会社設立で税金対策をしよう!会社設立で節税する方法を紹介

【役員賞与の所得税の計算 STEP2】

所得税率の適用

「役員賞与と所得税」編集部

所得税の理解は難しい箇所も多数ありますが、まずは所得税の大枠を理解するようにしましょう!

役員賞与の所得税は給与所得(役員賞与を含む)の金額に応じて、5%~45%の累進税率が適用されます。さらに、計算された所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。

【参考】所得税における累進課税制度とは

累進課税とは、所得や財産に対して、課税対象が増えるほど税率も段階的に引き上げられる仕組みのことです。

所得税では、この累進課税制度が適用されており、所得が増えるにつれて所得税率も上昇するため、高所得者ほど納める所得税の負担が大きくなります。累進課税制度は、所得税を通じて所得の再分配を促進し、社会的な公平性を実現することを目的としています。その結果、所得税の仕組みが所得格差を縮小し、社会全体のバランスを維持する役割を果たしています。

このように、所得税の累進課税制度は、経済的な格差を緩和し、適正な所得税負担を求めることで、社会全体の安定と公平性を確保する重要な税制の一つです。

所得税の累進課税に関するサイト:「所得税における累進課税制度とは?基礎知識や税率一覧を解説」

復興特別所得税に関するおすすめ記事:「「復興特別所得税」とは?税額や計算方法を解説」

【参考】復興特別所得税とは

「復興特別所得税」は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するために設けられた税金(所得税)です。

平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)から課税が開始されました。復興庁の発表によると、復興特別所得税の主な使途は、①被災者支援(生活再建や支援制度の整備)、②産業・生業(なりわい)の再生(地域経済や雇用の回復)、③住宅再建・復興まちづくり(住環境の整備やインフラの復旧)、④原子力災害からの復興・再生(福島を中心とした除染・復興対策)の4つに分類されています。このように、復興特別所得税は被災地の復興を支える重要な財源として活用され、復興施策の推進に大きく貢献しています。

【役員賞与の所得税の計算 STEP3】

源泉徴収と年末調整・確定申告

会社から役員賞与を支給する際に、源泉徴収税額が差し引かれるのが一般的です。年間の給与・賞与(役員賞与を含む)が2,000万円以下の役員であれば、年末調整によって最終的な所得税額を確定し、不足分は追加納付、過払分は還付されます。2,000万円を超える役員の場合は、確定申告によって所得税額を最終的に決定することになります。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員賞与の所得税計算の具体例

例えば、役員として月額報酬60万円を受け取り、年2回の役員賞与をそれぞれ100万円ずつ支給するケース(年収合計920万円)を考えてみましょう。あくまで概算ですが、給与所得控除を差し引いたあと、課税所得に累進税率が適用されて所得税が計算されます。また、住民税も別途約10%ほどかかることを踏まえると、トータルで10数%~20%程度の税率がかかるイメージです。高所得者になればなるほど、累進課税で所得税率が高くなる点には注意しましょう。

合わせて読みたい「経営セーフティ共済で節税」に関するおすすめ記事

経営セーフティ共済で節税できる?デメリットやメリットも解説!

源泉徴収と社会保険料に注意!

役員賞与を支給するとき、企業は支給額から源泉徴収税額と社会保険料を差し引いたうえで役員に支払います。つまり、実際に手取りとして受け取る金額は「額面の役員賞与 − (源泉徴収税額 + 社会保険料)」となります。

役員賞与と源泉所得税に関する参考サイト:「賞与に対する源泉徴収」

源泉徴収税額

支給額や扶養家族数などを考慮し、所轄の「源泉徴収税額表」に基づいて計算します。

「役員賞与と所得税」編集部

源泉徴収税額表は国税庁のホームページから確認できます。

社会保険料

健康保険・厚生年金などが対象。賞与にも一定の上限や計算ルールがあるため、高額な賞与であっても保険料が無制限に増えるわけではありませんが、標準報酬月額の範囲内で負担が大きくなる場合があります。

もし、役員賞与が高額すぎると、手取り額に対する所得税負担も相当大きくなるうえ、社会保険料の支出も増える傾向があります。法人税は節税できても、個人サイドの手取りはそれほど増えない、あるいは逆に目減りする可能性もあるので、役員報酬の設計には慎重さが求められます。

「役員賞与と所得税」編集部

役員賞与と社会保険料の関係性に関しては以下の記事がおすすめです。

「役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説」

役員賞与をうまく活用した節税のポイント

ここまで見てきたように、役員賞与を有効に利用することで、法人にかかる税負担をコントロールすることは可能です。しかし、その一方で、役員個人には所得税をはじめとした税負担が確実にかかるため、会社・個人の両面を考慮した最適なプランを設計する必要があります。以下に、その際の主要なポイントをまとめます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

【役員賞与で節税するポイント①】

事業年度ごとの利益予測を行う

会社の収益がどの程度見込めるのかを事前に試算し、それに合わせて役員賞与(事前確定届出給与など)の額を設定します。資金繰りが厳しいのに大きな役員賞与を設定すると、結局支払えなくなって損金算入ができない可能性があります。

「役員賞与と所得税」編集部

役員賞与と所得税に関連して以下のサイトも参考になるかと思うので是非ご覧ください。

役員賞与と所得税に関連するおすすめ記事

【役員賞与で節税するポイント②】

税務上の手続きを厳守する

とくに事前確定届出給与は、株主総会での決議や届出書の提出期限が細かく決められています。ほんの些細な手違いで損金不算入になり、後から追徴課税が発生することもあるため、税理士など専門家への相談が欠かせません。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

【役員賞与で節税するポイント③】

役員個人の所得税負担を試算する

法人税を抑えられても、役員個人が負担する所得税と住民税が増え、手取り額が思うように増えない場合があります。社会保険料の負担も含めて総合的に検討しましょう。

合わせて読みたい「住民税の特別徴収と普通徴収」に関するおすすめ記事

住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!

【役員賞与で節税するポイント④】

定期同額給与とのバランスを考える

メインの役員報酬は定期同額給与で安定的に支給し、一部を事前確定届出給与としてボーナス的に受け取るなど、役員賞与を組み込んだ柔軟な設計が可能です。ただし、年度途中での変更は原則NGなので、期首の段階でしっかりと計画を固めておく必要があります。

役員賞与と所得税に関連する参考記事:「役員賞与の節税方法とは?3つの方法と損金算入の条件を徹底解説!」

【役員賞与で節税するポイント⑤】

中長期的な視点を忘れない

1期だけの節税効果を追い求めるよりも、数年にわたる会社の成長や投資計画、人件費総額のコントロールなど、長期的な視点で役員賞与の位置づけを検討すると、バランス良く会社を運営しやすくなります。

合わせて読みたい「決算賞与 経費」に関するおすすめ記事

決算賞与を経費にするには?損金算入の条件や支給するメリットを解説!

中小企業での役員賞与運用の注意点

役員賞与と所得税に関する参考記事:「未払役員賞与と源泉所得税」

中小企業では、株主総会や取締役会の設置形態が大企業と異なることもあり、報酬決定のプロセスが簡略化されているケースも少なくありません。しかし、税務に関しては企業規模の大小を問わず、同じルールが適用されます。以下の点に留意しながら、役員賞与の運用を検討しましょう。

合わせて読みたい「事前確定届出給与の提出期限」に関するおすすめ記事

事前確定届出給与の提出期限はいつまで?出し忘れや1日遅れは損金算入できるのか解説!

【中小企業における役員賞与と所得税の注意点①】

利益見込みと実際のズレ

事前確定届出給与で高額な役員賞与を設定しても、実際に利益が思うように出なかった場合、支払い自体が困難になるリスクがあります。確定した賞与額を支給できないとなれば損金算入ができないだけでなく、経営上も大きな痛手となるでしょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

【中小企業における役員賞与と所得税の注意点②】

届出後の変更は原則不可

たとえば、業績が予想以上によかったから賞与を増やしたい、あるいは予想より悪かったから減らしたいというのは一切認められません。届出どおりの日程・金額で支給しなければ、損金算入が否認されるため注意が必要です。

【中小企業における役員賞与と所得税の注意点③】

税理士や社労士など専門家との連携

合わせて読みたい「役員報酬に関する相談」に関するおすすめ記事

役員報酬の相談は税理士に依頼すべき?その理由とポイントを解説

役員報酬を給付しようと考えている方はぜひ一度ご覧ください。

中小企業の場合、経理・総務担当が限られており、すべての手続きに精通しているケースは稀でしょう。

役員賞与を導入する際には、役員賞与や所得税、社会保険料、経営状況など様々な観点から検討する必要があります。

役員賞与と所得税に関連するポイント!

役員賞与に関する所得税や社会保険料の計算は複雑なので、早めに税理士や社労士と相談しながら準備を進めるのが無難です。

社会保険料との兼ね合い

「役員賞与と所得税」編集部

社会保険料は以下のようなサイトで試算することも可能です。

「厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール」

役員賞与が増えると、社会保険料の負担も増える可能性があります。とくに、中小企業では社会保険料の負担が経営を圧迫するケースも多いので、事前に試算しておくことが重要です。

Q&A|よくある質問

Q: 役員賞与に税金はかかるのでしょうか?

役員賞与には通常の給与と同じように税金がかかります。特に、役員賞与を支給する際には源泉所得税の対象となり、会社が支給時に源泉徴収を行わなければなりません。役員賞与は給与所得として課税されるため、役員賞与を受け取ると所得税や住民税の課税対象となり、受け取る役員個人の負担が発生します。

合わせて読みたい「決算賞与の平均額」に関するおすすめ記事

決算賞与の平均相場はいくら?決算賞与の支給要件や支給時期も解説!

Q: 役員賞与を支給するときの源泉所得税の計算方法は?

役員賞与の税金は、支給額に応じて源泉所得税を計算します。これは一般の従業員の賞与と同じ仕組みで、社会保険料控除後の金額に税率をかけて源泉所得税を算出します。実際にいくら税金がかかるのかを把握するには、シミュレーションを行うことが重要です。例えば、役員賞与を100万円支給した場合、社会保険料を差し引いた後の課税対象額に応じて源泉所得税が天引きされます。

Q: 役員賞与を活用した節税方法にはどのようなものがありますか?

役員賞与を節税につなげるには、事前確定届出給与として届け出を行うことが有効です。これにより、あらかじめ税務署に申請しておいた支給時期・金額であれば、損金算入が認められるため、法人税の節税効果が期待できます。節税を意識するなら、役員賞与の金額や支給時期をシミュレーションし、源泉所得税を含めたトータルの税金負担を比較することが大切です。

Q: 実際に役員賞与のシミュレーションをするメリットは?

役員賞与のシミュレーションを行うことで、①役員個人の税金(所得税・住民税・源泉所得税)と②法人の税金(法人税)の両面での負担を可視化できます。シミュレーションを行わずに役員賞与を設定すると、思った以上に税金が増えてしまうリスクがあります。

ここがポイント!

特に、節税を狙って役員賞与を設定する場合は、税理士に依頼して源泉所得税や損金算入の可否を踏まえた詳細なシミュレーションを行うことが推奨されます。

合わせて読みたい「役員賞与の社会保険料」に関するおすすめ記事

決算賞与にかかる社会保険料の計算方法は?支給する際の注意点も解説!

まとめ

「役員賞与」は、一見すると一般社員の賞与と同じように感じられますが、法人税法上、非常に厳しい制限がかけられている点が特徴です。原則として、役員賞与は会社の損金(経費)には算入されません。しかし、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」といった特例的な支給方法を正しく利用できれば、合法的に経費として扱い、法人税を軽減することが可能です。

一方で、会社が役員賞与を支給する際、役員個人には必ず「所得税」が課税される点を忘れてはいけません。高額の役員賞与を受け取ると、所得税や住民税が膨らみ、最終的な手取りが思ったほど増えない場合もあります。会社の節税メリットと役員個人の所得税負担を総合的に考慮しながら、最適な報酬体系を設計することが成功のカギとなるでしょう。

- 法人視点:損金算入で法人税を節税するには、事前確定届出給与などの制度活用が必須。

- 個人視点:役員賞与は給与所得として所得税・住民税がかかるため、トータルの税負担を考慮しないと手取りが予想以上に減る可能性がある。

役員賞与と所得税に関するおすすめ記事

役員賞与と所得税に関する記事で以下のものも参考になるでしょう。

「役員賞与(事前確定届出給与)を全額不支給とした場合の取り扱いはどうなる?」

所得税などの税務手続きを細部に至るまで理解するのは容易ではないため、実際に役員賞与を導入するときには必ず税理士や社労士などの専門家に相談することが望ましいです。所得税などの正しい知識と入念な準備をもとに「役員賞与」を活用すれば、節税とモチベーションアップの両立も期待できるかもしれません。会社の成長戦略に合わせて、ぜひ最適な方法を検討してください。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!