起業に必要な費用は?何にどのくらいかかるかの詳細や費用を抑えるコツを解説!

カテゴリー:

公開日:2025年9月

更新日:2026年2月12日

起業を考えるときに最も気になるのが「起業に必要な費用はいくらか」という点です。起業には会社設立の手続き費用や事務所の賃料、備品の購入費、運転資金など、さまざまな費用がかかります。また、起業の形態によっても費用は大きく変わり、個人事業主なら数十万円から、法人なら数百万円規模の起業費用が必要になるケースもあります。

本記事では、起業に必要な費用の相場や内訳、費用を抑えるコツ、さらに起業費用の調達方法まで詳しく解説します。

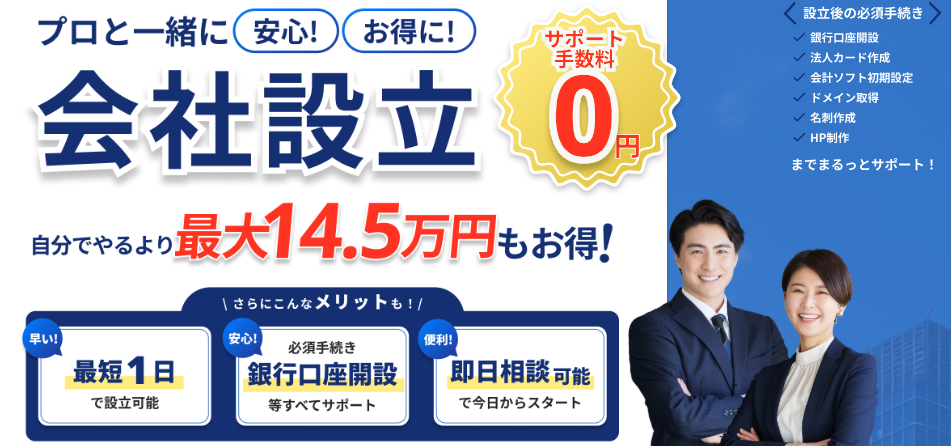

法人化に関する悩みは全て解決!

専門家が会社設立を無料でサポート

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

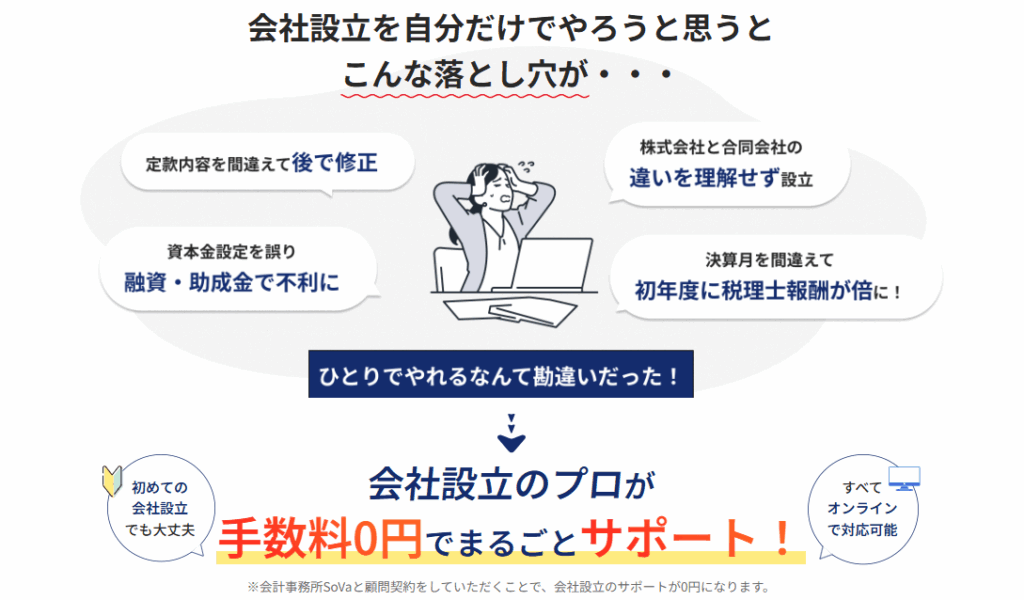

自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

起業に必要な費用相場

起業を考えるとき、どのくらいの費用が必要なのかは大きな関心事です。日本政策金融公庫の2024年度新規開業実態調査によると、起業にかかる費用の中央値は580万円となっています。ここでは、法人として複数人で起業する場合と、個人事業主として起業する場合の費用目安を比較してみましょう。

| 項目 | 法人(株式会社・3人の場合) | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 手続き | 17万~26万円 | 0円 |

| 事務所 | 50万円(賃料月10万円、敷金礼金各2カ月分の場合) | 0円~ |

| パソコン | 10万~15万円(1台3万~5万円×3台) | 3万~5万円 |

| デスク・イス | 7.5万~9万円(1セット2.5万~3万円×3人分) | 0円~ |

| 通信費 | 2.5万円~(月5,000円+開設費2万円) | 0円~2.5万円 |

| 人件費 | 90万円~(1人30万円×3人分) | 0円~ |

| 資本金 | 1円~ | 0円 |

| 運転資金 | 300万~600万円(3~6カ月分の予備費込み) | 75万~150万円 |

| 合計 | 約505万~816万円 | 約78万~157万円 |

起業に必要な費用に関するおすすめ記事

個人事業主の起業費用

個人事業主として起業する場合、必要な手続きは開業届の提出のみで、費用はかかりません。税金や資本金も不要で、自宅開業なら事務所費用や備品費用を大幅に節約できます。パソコンやインターネット環境がすでに整っていれば、最低限、生活費を兼ねた運転資金を用意するだけで起業可能です。

法人(株式会社)での起業費用

一方で、株式会社として起業する場合には、登録免許税や定款認証手数料といった手続き費用が発生します。また、人数が増えるとパソコンやデスクなど備品の費用もかさむため、起業資金をどう分担するかの相談が必要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

今回の試算では資本金を1円からとしていますが、実際には信用を確保するために100万円以上を用意するケースが一般的です。

起業に必要な最低限の費用

起業には大きく分けて個人事業主と法人があり、それぞれの形態によって必要な費用や手続きが異なります。どの起業方法を選ぶかによって、初期費用だけでなく、将来の事業展開や節税のしやすさにも影響するため、あらかじめ違いを理解しておくことが大切です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

起業に必要な費用についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

ここでは、個人事業主、合同会社、株式会社の3つの起業方法について、起業費用の目安を紹介します。

個人事業主:0円から起業可能

個人事業主は、税務署に開業届を提出するだけで起業でき、届出の作成や提出に費用はかかりません。そのため、手続き面では0円から起業可能です。ただし、実際には事務所の家賃や備品購入などの事業費用が必要になる場合があります。また、青色申告を選択すれば、節税の効果が期待できるため、起業後のコスト削減につながります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

青色申告はメリットが多いため、会社設立をしたら必ず提出するようにしておきましょう!

合同会社:6万円以上が起業費用の目安

合同会社は、出資者と経営者が同一の会社形態で、設立費用は6万円以上が目安です。内訳として、登録免許税が最低6万円、紙定款の場合は収入印紙代4万円が必要です。電子定款を利用すれば印紙代を節約でき、起業費用を抑えられます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

比較的少ない費用で設立できるため、コストを意識した起業に向いています。

株式会社:20万円以上が起業費用の目安

株式会社は、株式発行によって資金を集める会社形態で、より大きな事業展開を見据えた起業に適しています。設立費用は20万円以上が一般的で、登録免許税が15万円以上、さらに定款認証手数料が3~5万円、定款謄本の交付料などもかかります。合同会社より費用や手続きは多くなりますが、信用力や資金調達の幅広さというメリットがあります。

起業時に必要なその他費用

会社を設立して起業する際には、登録免許税や定款認証費用といった基本的な費用以外にも、見落としやすい費用が発生します。どのような費用が起業時に必要になるのかを把握しておくことで、余計な出費を防ぎ、スムーズに起業準備を進められます。ここでは、起業に必要なその他費用の代表例を紹介します。

起業に必要なその他費用①:専門家への依頼料

起業の際には、会社設立手続きを自分で行うことも可能ですが、書類作成や申請を専門家に依頼するケースも多くあります。司法書士に登記申請を依頼する場合の費用は5万~15万円程度が相場です。

起業に必要な費用に関するおすすめ記事

また、行政書士には許認可申請、税理士には税務手続きや資本金設定の相談を依頼できます。税理士の場合、会社設立後の顧問契約を前提に、起業時の手続きを無料で対応してもらえる場合もあるため、費用面での比較検討は重要です。

起業に必要なその他費用②:許認可や資格取得費用

起業する業種によっては、事業開始前に許認可や資格が必要になるため、その取得費用も見込んでおく必要があります。たとえば、建設業で起業する場合は建設業許可が必要で、費用は大臣許可なら15万円、都道府県知事許可なら9万円がかかります。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!

起業に必要な費用に関する気をつけておきたい注意点

飲食業で起業する場合は、食品衛生責任者資格の講習受講料として約1万円が必要です。これらの手続きを怠ると、会社を設立しても事業を開始できないため、必ず確認しておきましょう。

起業費用を抑えるポイント

起業をする際には、登録免許税や定款作成などさまざまな費用が発生します。しかし、工夫次第で起業費用を抑えることも可能です。ここでは、会社を設立する際に起業費用を節約する具体的な方法を紹介します。

SoVa税理士ガイド編集部

起業に必要な費用についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:起業資金はいくら必要?平均値から目安となる金額を解説

起業費用を抑えるポイント①:合同会社を設立する

株式会社と比べると、合同会社は起業費用を抑えやすい形態です。合同会社では定款認証が不要なため、株式会社設立で必要となる認証手数料がかかりません。さらに、登記申請にかかる登録免許税は株式会社が最低15万円であるのに対し、合同会社は最低6万円と大幅に安く設定されています。そのため、起業時の初期費用を低く抑えたい場合には、合同会社での設立がおすすめです。

合わせて読みたい「記帳代行の税理士への依頼」に関するおすすめ記事

資格なしで記帳代行は税理士法違反になる?依頼時の注意点も紹介

起業費用を抑えるポイント②:電子定款を作成する

起業に必要な定款は書面でも作成できますが、電子定款を利用すれば費用を節約できます。書面で作成すると印紙税として4万円が必要ですが、電子定款は課税文書に該当しないため、印紙税の支払いが不要です。その結果、会社設立時の起業費用を4万円削減できます。

関連記事:「起業して成功しやすい業種は?ランキングや選び方を解説!」

起業に必要な費用に関する気をつけておきたい注意点

ただし、電子定款を作成するためには電子署名ソフトやICカードリーダーが必要で、環境整備に費用がかかる場合がある点には注意が必要です。

起業費用の調達方法

起業を考えるとき、最も悩みやすいのが起業に必要な費用の調達です。自己資金だけで足りない場合は、融資や助成金、投資家からの出資など複数の選択肢があります。それぞれの起業費用の調達方法にはメリットとデメリットがあるため、比較しながら自分に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な起業費用の調達方法を紹介します。

合わせて読みたい「日本政策金融公庫の返済免除」に関するおすすめ記事

日本政策金融公庫は返済免除ができる?返済が困難になった時の対処法を解説!

起業費用の調達方法①:自己資金

自己資金は最も基本的な起業費用の調達方法です。給与や貯蓄を利用するため、利息や返済の負担がなく、費用の使い道も自由です。ただし、起業のために準備できる金額には限りがあり、大きな費用をまかなうには不足しがちです。そのため、他の調達方法と組み合わせるケースが多いのが特徴です。

起業に必要な費用に関するおすすめ記事:起業するまでのお金の考え方。会社設立に必要な資金と調達方法を解説

起業費用の調達方法②:知人や親族からの借入

知人や親族から借りる方法は、返済条件を柔軟に決められる点がメリットです。起業の初期費用を早期に確保しやすい一方、人間関係に影響する可能性があるため、条件を文書化しておくことが重要です。

起業費用の調達方法③:日本政策金融公庫の融資

日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、起業家向けの低金利融資を提供しています。自己資金が少ない起業家や信用力がまだ弱い事業者でも利用しやすく、最もおすすめできる起業費用の調達手段の一つです。

合わせて読みたい「合同会社 一人社長 給料」に関するおすすめ記事

合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点

SoVa税理士お探しガイド編集部

ただし、創業計画書の作成や面接などの準備が必要で、準備不足だと審査に通らない可能性もあります。

起業費用の調達方法④:銀行や信用金庫

銀行や信用金庫を利用すれば、大きな起業費用を確保できます。低金利が期待できる反面、審査が厳しく担保を求められる場合も多いため、起業直後にはハードルが高いといえます。

定款に関する参考記事:「会社の定款とは?記載事項や作成方法を解説!」

起業費用の調達方法⑤:制度融資

制度融資は、自治体・信用保証協会・金融機関が連携して行う仕組みで、保証料補助など自治体のサポートが受けられる点が魅力です。日本政策金融公庫に次いで利用しやすい方法ですが、複数機関の審査を経るため、起業費用が実際に入るまでに時間がかかります。

起業に必要な費用に関するおすすめ記事

起業費用の調達方法⑥:クラウドファンディング

クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数から起業費用を集める方法です。事業の宣伝と資金調達を同時に進められる点は魅力ですが、支援者が集まらなければ費用が調達できないリスクがあります。

起業費用の調達方法⑦:投資家やVC

合わせて読みたい「一人で起業できる仕事」に関するおすすめ記事

1人で起業できる仕事とは?おすすめのビジネスモデルや一人で起業する方法を解説

投資家やベンチャーキャピタルから出資を受ければ、大きな起業費用を確保できる可能性があります。さらに、経営アドバイスや人脈の提供を受けられるメリットもあります。ただし、経営に介入されるリスクがある点や、実績が少ない起業初期には出資を受けにくい点がデメリットです。

起業費用の調達方法⑧:助成金・補助金・支援金

助成金や補助金は返済不要の起業費用調達手段です。条件を満たせば活用できますが、対象事業が限定されており、必ず受けられるわけではありません。要件を確認し、自分の事業が対象になるかどうかを早めにチェックしましょう。

合わせて読みたい「信用保証協会」に関するおすすめ記事

信用保証協会とは?わかりやすく解説!信用保証協会のすべて

まとめ

起業には、最低限の手続き費用から事務所や備品、運転資金、さらには許認可や専門家への依頼費用まで、多様なコストが発生します。起業費用の相場は事業規模や業種によって大きく変わりますが、事前に必要な費用を洗い出して準備することが成功の第一歩です。

また、合同会社設立や電子定款の活用などで起業費用を抑える工夫も可能です。さらに、自己資金に加えて融資・補助金・投資家などの資金調達方法を組み合わせることで、より安定した起業が実現できます。無理のない資金計画を立てて、起業にかかる費用を賢く準備しましょう。

起業に必要な費用に関するおすすめ記事:起業に必要な費用は?いつ・何が・いくらかかるか、資金調達の方法も解説

合わせて読みたい「IT企業を一人で起業」に関するおすすめ記事

IT企業を一人で起業するには?おすすめのアイディアや成功のコツを解説!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

2

アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

3

アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!

-

ビジネスカード

2026年2月25日

4

個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説

-

ビジネスカード

2026年2月25日

5

アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?

-

ビジネスカード

2026年2月24日

SoVaをもっと知りたい!