就業規則の作成義務があるケースは?違反した場合のリスクや注意点も解説!

カテゴリー:

公開日:2025年5月

更新日:2026年1月8日

就業規則の作成義務は、事業主が遵守すべき重要な法的ルールの一つです。特に常時10人以上の労働者を雇用している場合には、労働基準法により就業規則の作成義務が発生します。

しかし、実際には「就業規則とは何か」「就業規則の作成義務があるのはどんなケースか」「作成しないとどうなるのか」など、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、就業規則の基本的な定義から、作成義務があるケース、作成義務に違反した場合のリスク、さらに就業規則の作成義務がない場合でも作成するメリットについて詳しく解説します。就業規則の作成を検討中の方や、社内体制を見直したい方はぜひ参考にしてください。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

そもそも就業規則とは

就業規則とは、労働時間、賃金、退職といった労働条件をはじめ、従業員の服務規律や職場のルールを明文化した文書です。就業規則には、勤務時間、休憩、休日、休暇、給与、昇給、賞与、退職金、懲戒処分などの労働条件のほか、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止策、個人情報の取り扱い、社内規律などが定められます。

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事

このように、就業規則は事業場における日常的な運営の基礎となる重要な規程であり、従業員の権利を守ると同時に、企業としての秩序を保ち、公平かつ効率的な労務管理を実現するために不可欠です。

SoVa税理士ガイド編集部

特に、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、労働基準法に基づき就業規則の作成義務があります。

作成義務を果たすことで、労使間のトラブルを未然に防ぎ、問題発生時には対応の根拠となる点でも、就業規則は極めて重要な役割を担っています。

就業規則の作成義務があるケースとは

「就業規則の作成義務」編集部

近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後に役員報酬を含む給与計算や、従業員50人以下の社会保険加入義務の判断などは社労士への相談がおすすめです。

常時10人以上の労働者を雇用している事業場では、就業規則の作成義務が生じます。労働基準法第89条に基づき、該当する事業場は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。この作成義務は、新たに就業規則を作成する場合に限らず、既存の就業規則を変更する場合にも適用され、変更内容についても届出が必要です。

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事:就業規則の「常時10人以上の労働者」とは?パートやアルバイトも含まれる?

「常時10人以上」の判断基準と就業規則の作成義務

就業規則の作成義務における「常時10人以上」の判断は、会社全体ではなく事業場単位で行われます。例えば、本社で50人、支店で10人の労働者を雇っている場合は、各事業場ごとに就業規則を作成し、それぞれ労働基準監督署に届け出る必要があります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

この際の「労働者」には、正社員のみならず、パート、アルバイト、契約社員なども含まれます。たとえ短時間勤務であっても、就業規則の作成義務の人数基準に含まれるため、除外することはできません。ただし、派遣社員については派遣元企業の労働者とみなされるため、派遣先の事業場の人数には含まれません。

SoVa税理士ガイド編集部

就業規則の作成義務についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事:就業規則の作成義務がある会社とは?違反した場合のリスク

また、繁忙期などで一時的に有期雇用の従業員が増え、10人を超えた場合でも、その後確実に10人未満に戻る見込みがある場合は、就業規則の作成義務は発生しないとされています。

労働者が10人未満の事業場における就業規則の位置づけ

労働者が10人未満の事業場では、法律上は就業規則の作成義務はありません。しかし、就業規則を整備しておくことは非常に重要です。就業規則がないことで、職場ルールが不明確となり、労使間のトラブルが生じやすくなります。

SoVa税理士ガイド編集部

たとえば、賞与や退職金の支給要件を明文化していない場合、支給対象ではないと会社側が判断していても、労働者が請求を行い、紛争に発展する可能性があります。

このようなリスクを避けるためにも、就業規則の作成義務がない場合でも、自主的に就業規則を作成し、従業員に周知することが望ましい対応といえるでしょう。

就業規則の作成義務を違反した場合のリスク

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事

労働基準法では、就業規則の作成義務や届出義務を怠った場合、法的な罰則が設けられています。就業規則の作成義務があるにもかかわらず、所轄の労働基準監督署に届け出を行わなかった場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

就業規則の作成義務における気をつけておきたい注意点

この罰則は、就業規則を新たに作成した際だけでなく、既存の就業規則を変更したにもかかわらず変更届を提出していない場合にも適用されます。

就業規則の作成義務を果たしていない企業に対しては、労働基準監督署から是正勧告を受けるケースがあります。これは行政指導の一環として行われ、改善がなされない場合は更なる監督指導や罰則の対象となることもあります。就業規則の作成義務は単なる形式的なルールではなく、労働者の保護と適正な労務管理のために設けられた重要な義務です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

就業規則の作成義務がなくても就業規則を作成するメリット

就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に課されるものですが、労働者が10人未満の事業場であっても、就業規則を自主的に作成することには大きな意義があります。特に社内ルールを明文化することで、労働トラブルを未然に防ぐ効果が期待できるため、就業規則の整備は極めて有効です。以下に、就業規則を作成する主なメリットを4つ紹介します。

メリット①:就業規則によるルールの明確化とトラブル防止

就業規則などの社内ルールを明確に定めておくことで、価値観の異なる従業員同士の認識のズレによるトラブルを未然に防止できます。また、不正行為や規律違反を行った従業員に対して「減給」「降格」「出勤停止」「懲戒解雇」などの懲戒処分を実施するには、就業規則に懲戒事由と具体的な懲戒手続きが明記されていることが必要です。たとえ作成義務がなくても、トラブル防止の観点から就業規則の作成は強く推奨されます。

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事

メリット②:職場秩序の維持と抑止力

就業規則は職場秩序の維持にも不可欠な存在です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

例えば、「ハラスメント行為があった場合は降格の対象とする」と就業規則に記載することで、従業員の抑止力となり、秩序ある職場づくりにつながります。

就業規則の作成義務の有無にかかわらず、職場内の問題行動への対応基準を明確にしておくことは、企業としてのリスクマネジメントにもなります。

メリット③:パワハラ防止義務の明記

合わせて読みたい「会社側の退職手続き」に関するおすすめ記事

退職手続きでは会社側はいつまでに何をすべき?必要な手続きや対応の注意点を解説!

2022年4月1日より、中小企業にもパワーハラスメント防止措置の義務が法的に課されるようになりました。この義務を果たすうえでも、就業規則への明記は極めて重要です。就業規則にパワハラ行為の禁止事項や対応方針を盛り込み、社員に書面で周知することで、企業の責任を明確にし、再発防止にもつながります。就業規則の作成義務がない場合であっても、パワハラ防止規定など必要なルールを盛り込んだ就業規則の整備は事実上の必須事項といえます。

メリット④:法令遵守の体制整備

就業規則には、「残業時間の上限」「育児・介護休業の取得手続き」など、各種労働法に関連する規定を明記する必要があります。これらを就業規則として定めておくことは、法令遵守の観点からも極めて重要です。たとえば、年次有給休暇については、すべての企業に対して年間5日以上の取得義務が課されており、その取得時季を会社の事情に応じて調整するには、就業規則に基づく運用が求められます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事

就業規則の作成義務が課されていない企業でも、法令対応力や社内の統一ルールを整備する観点から、就業規則を整えておくことは、企業と従業員の双方を守る“ルールブック”として極めて有効です。

合わせて読みたい「中途採用の入社手続き」に関するおすすめ記事

中途採用の入社手続きに必要な手続きは?必要書類や基本的な流れを解説!

就業規則の作成・変更時の注意点

就業規則の作成義務がある企業は、就業規則の作成または変更にあたり、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。就業規則を適切に整備することで、法令遵守と労使間の信頼関係の構築が可能となります。

注意点①:就業規則作成時の従業員の意見聴取

就業規則の作成義務を負う会社では、就業規則の新規作成や変更を行う際、必ず従業員の意見を聴取しなければなりません。従業員の過半数で組織する労働組合が存在する場合はその組合から、組合がない場合は従業員の過半数を代表する者から意見を聴くことが法令で定められています。これは、公平かつ合理的な就業規則を作成するために不可欠なプロセスであり、作成義務を適切に履行するための基本的な手続きです。

合わせて読みたい「固定残業代のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

固定残業代とは?労働者と企業それぞれのメリットデメリットや注意点も解説!

この記事では、固定残業代の基本的な仕組みから、企業・労働者それぞれのメリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。

SoVa税理士お探しガイド編集部

就業規則の作成義務についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

注意点②:労働基準法など関係法令との整合性

就業規則を作成する際には、労働基準法をはじめとする労働関連法令と内容が一致していなければなりません。作成義務があるかどうかにかかわらず、法定労働時間を超える労働の強制や、最低基準を下回る休日・休暇の設定は認められていません。就業規則は法令の枠内で作成されなければ無効となる可能性もあります。

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事:従業員数が何名になったら就業規則を作るべき?就業規則を作成する重要性を詳しく解説します

注意点③:社会的に合理的な内容であること

合わせて読みたい「社労士の顧問料相場」に関するおすすめ記事

社労士顧問料の相場は?顧問契約のメリットや依頼内容別の相場も解説!

就業規則の作成にあたっては、社会通念上合理的であり、従業員の権利を不当に制限しない内容にする必要があります。過度に厳しい罰則や不公平なルールを定めた場合、作成義務を果たしていてもその内容が無効とされる恐れがあります。就業規則は実効性と納得性のある内容で作成することが求められます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

注意点④:作成後の周知義務

就業規則を新たに作成した場合や変更した場合には、その内容を従業員に確実に周知する義務があります。

就業規則の作成義務についてはここがポイント!

就業規則の作成義務を果たしただけでは不十分で、従業員がその内容を把握できる状態にすることが重要です。

具体的な周知方法としては、書面の配布、事業場内への掲示・備え付け、イントラネットへの掲載などが挙げられます。就業規則の内容を従業員がいつでも確認できる環境を整備しましょう。

就業規則違反に対する基本的な考え方と罰則

従業員が就業規則に違反した場合、企業はその行為の重大性や影響範囲に応じて、適切な措置を取る必要があります。軽微な違反に対しては、口頭での注意や指導で済ませるケースもありますが、再発や他の社員への悪影響が見られる場合には、より踏み込んだ対応が必要です。

就業規則違反に対する罰則には、次のような段階があります。

有給の参考記事:「正社員の有給休暇日数は何日?発生条件や計算方法をわかりやすく解説!」

就業規則違反に対する基本的な考え方と罰則①

始末書の提出

問題行動の反省と再発防止を促すもので、軽度の違反に適用されます。懲戒処分として扱う場合は、就業規則上の懲戒事由に該当するかを事前に確認する必要があります。

就業規則の作成義務と罰則に関する記事:「就業規則違反を発見した場合の企業の対応6通りを解説」

就業規則違反に対する基本的な考え方と罰則②

懲戒処分(戒告・減給など)

明確な就業規則違反があり、社内秩序に悪影響を及ぼすと判断される場合に行われます。処分は就業規則に基づき、合理性と社会通念上の妥当性が求められます。

就業規則違反に対する基本的な考え方と罰則③

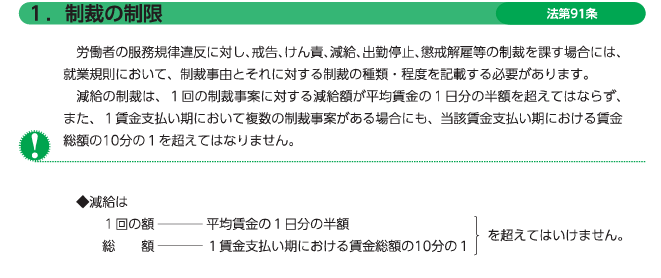

減給処分

労働基準法第91条により、1回の違反につき1日分の賃金の半額以内、かつ支払期の給与総額の10分の1以内という厳格な上限が定められています。

画像引用:厚生労働省サイト

就業規則違反に対する基本的な考え方と罰則④

退職勧奨・懲戒解雇

重大な就業規則違反に対しては、退職を促す退職勧奨や、最終的な手段としての懲戒解雇が選択肢となります。いずれも、手続きや根拠に不備があると不当処分として訴訟リスクを招くため、慎重な対応が必要です。

違法な罰則とならないための注意点

罰則を講じる際には、就業規則に記載された懲戒事由に該当していることが絶対条件です。同じ行為に対して複数回処分を科すことも認められておらず、重すぎる処分も違法と判断されるリスクがあります。処分を検討する際は、過去の判例や労働契約法の条文も参考にしながら、客観的な判断を行うことが不可欠です。

合わせて読みたい「入社 住民税 手続き」に関するおすすめ記事

入社時の住民税に関する手続きについて解説!退職時の住民税の手続きも併せて紹介!

就業規則や労働条件に関する判例

【判例①】パート社員の通勤手当・皆勤手当の格差は違法

この判例は、パート社員と正社員がほぼ同じ業務をしているにもかかわらず、通勤手当の支給額に差があることが労働契約法に違反すると判断された事例です。さらに、会社側が就業規則を変更して皆勤手当を廃止したものの、労働者の同意や十分な説明、労働組合との交渉が不十分であったため、この変更は無効とされました。裁判所は、待遇差が合理的でない場合は違法となり、未払の手当を支払う義務があると認めましたが、将来の請求については却下しています。

※平成30年2月1日判決

この判例からわかることは、就業規則の変更には合理的な理由と透明な手続きが必須であり、同一労働に対して不合理な待遇差を設けることは労働契約法に抵触するリスクが高いという点です。企業は「同一労働同一賃金」の原則を踏まえた労働条件の見直しを行うことが求められます。

参照:裁判所「裁判例検索」

まとめ

就業規則は、作成義務の有無に関わらず労働条件や職場ルールを明文化することで、労使間のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

SoVa税理士ガイド編集部

特に常時10人以上の労働者を雇う事業場では、法律上の作成義務があるため、放置すると行政指導や労使紛争のリスクを招きかねません。

また、就業規則の作成義務がない小規模事業所であっても、職場環境を整えるうえで作成は大きなメリットとなります。就業規則の作成義務の有無にかかわらず、内容の適正性や最新の法改正に対応しているかを定期的に見直し、企業としての信頼性を高めましょう。

就業規則の作成義務に関するおすすめ記事

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!