役員報酬の所得税はどういう仕組み?計算方法や手続き方法について解説!

カテゴリー:

公開日:2025年2月

更新日:2026年1月7日

会社を設立して社長になると、給与の代わりに「役員報酬」を受け取ることになります。役員報酬は、会社経営において重要な収入源ですが、その一方で税金の負担も考慮しなければなりません。

では、この役員報酬にかかる税金には、どのようなものがあるのでしょうか?実は、役員報酬は、従業員が受け取る「給与」と同様に、税法上は給与所得として扱われます。そのため、役員報酬に対しても所得税が課されます。

特に、所得税は役員報酬の額によって税率が変動し、計算方法も一般の給与所得と同じ仕組みで決まります。そのため、適切な税務対策が求められます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

この記事では、役員報酬にかかる税金の中でも、特に所得税に焦点を当てて詳しく解説していきます。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

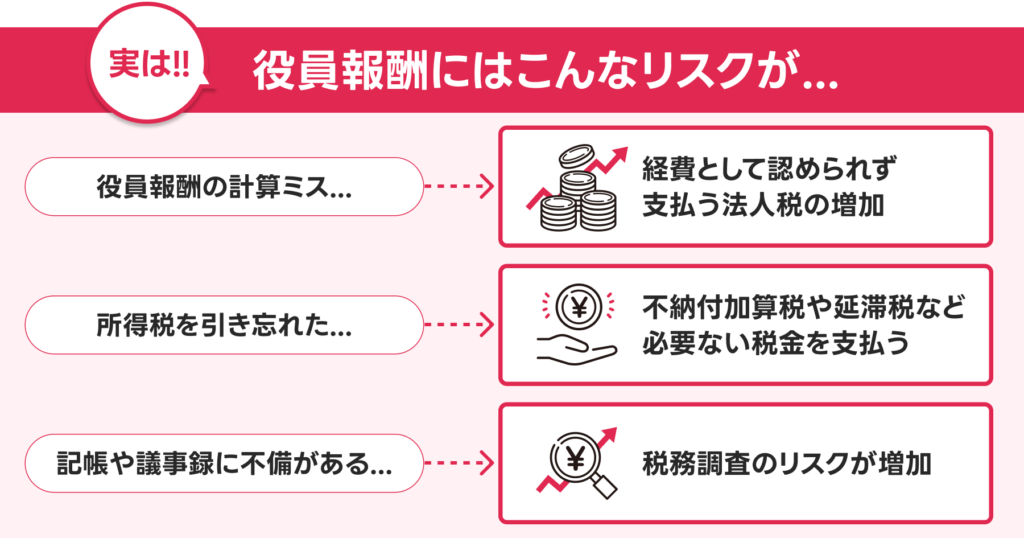

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由

役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。

役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク

役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

役員報酬とは

従業員に支払う給与や役員報酬を増やせば、会社の利益を圧縮できるため、法人税の節税につながると考える方もいるでしょう。しかし、役員報酬の増額が必ずしも有利とは限りません。なぜなら、役員報酬には所得税がかかり、その負担が増加する可能性があるからです。ここでは、役員報酬と給与所得の違い、所得税をはじめとする各種税金との関係について詳しく解説します。

そもそも役員報酬とは?

役員報酬とは、会社の役員に対して支給される報酬のことです。役員とは、取締役・執行役・会計参与・監査役など、会社の重要な意思決定を担う立場の人を指します。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

通常、役員報酬の総額は定款や株主総会によって決定され、個別の配分については経営者の裁量に委ねられるケースが多いです。しかし、役員報酬を自由に変更できると利益操作につながる恐れがあるため、国は税法で役員報酬の変更に一定の制限を設けています。

税務上損金算入できる役員報酬の支給方法は以下の3種類があります。

役員報酬と所得税の関係

役員報酬には税金が発生します。税法上、役員報酬は「給与所得」として扱われるため、所得税や住民税の支払いが必要です。特に所得税は累進課税制度が適用されるため、役員報酬が高額になるほど税率も上がります。

さらに、役員報酬には社会保険料(健康保険・厚生年金保険)もかかります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員報酬を増やせば標準報酬月額が上がり、労使折半の負担により会社が支払う社会保険料も増加します。

合わせて読みたい「役員報酬の社会保険料」に関するおすすめ記事

役員報酬の社会保険料について徹底解説!役員の社会保険加入要件も紹介

役員報酬と法人税のバランス

法人は、事業で得た所得に応じて法人税を納める必要があります。役員報酬を増額すると、法人の利益を圧縮し、結果的に法人税を軽減する効果が期待できます。しかし、役員報酬が増えることで、個人の所得税や住民税の負担も増加する点に注意が必要です。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

そのため、会社全体の税負担を最適化するためには、役員報酬の額を慎重に設定し、所得税・住民税・法人税のバランスを考慮することが重要です。

役員報酬の所得税に関するおすすめ記事

役員報酬の所得税の計算方法に関して以下の記事が参考になるでしょう。役員報酬の源泉所得税の計算方法を把握しておくと、役員報酬で所得税がかからないかどうかなども分かるため是非ご覧ください。

役員報酬の所得税を解説!計算方法・税率・節税方法まとめ

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

「役員報酬を減額」編集部

役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。

所得税とは

所得税とは、その年の個人の所得に対して課される国税であり、役員報酬にも適用されます。特に、役員報酬は一般の給与と同様に「給与所得」として扱われるため、適切な計算と申告が必要です。

所得税は次のような計算式で求めることができます。

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

所得税 = 課税所得 × 税率 – 税額控除額

課税所得とは?

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

所得税を計算するには、まず「課税所得」を求める必要があります。

課税所得 = 役員報酬 – 非課税所得 – 所得控除

ここで、会社から支払われる給与収入のうち、役員報酬が該当します。

SoVa税理士お探しガイド編集部

つまり、役員報酬を受け取る役員にとっては、課税所得の大部分が役員報酬に基づいて決まることになります。

合わせて読みたい「副業で合同会社を設立し役員報酬ゼロ」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬ゼロは副業でも問題なし?社会保険との関係をわかりやすく解説

役員報酬における非課税所得

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員賞与の所得税については以下の記事も是非参考にしてください。

「 役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介! 」

非課税所得とは、税金がかからない所得のことです。役員報酬の一部として支給される手当の中には、以下のように非課税扱いとなるものがあります。

- 通勤手当(上限15万円)

- 出張手当(宿泊費・日当など)

- 宿直手当・日直手当

- 学資金(一定の条件を満たす場合)

「役員報酬の決め方」編集部

マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

役員報酬と所得税の所得控除

役員報酬にも各種の所得控除が適用され、所得税の負担を軽減することが可能です。

主な所得控除は以下の通りです。

- 基礎控除(48万円):すべての納税義務者に適用

- 給与所得控除(上限195万円):役員報酬から一定額を控除

- 社会保険料控除(上限なし):健康保険・厚生年金保険など

- 扶養控除(1人あたり最大63万円):扶養家族がいる場合

- 配偶者控除(最大38万円):一定所得以下の配偶者がいる場合

- 医療費控除(上限200万円):一定額以上の医療費を支払った場合

- 生命保険料控除(上限12万円):生命保険・個人年金保険など

- 寄附金控除(上限なし):特定の寄附を行った場合

これらの控除を活用することで、役員報酬にかかる所得税を抑えることが可能です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬にかかる所得税の税率

役員報酬にかかる所得税の税率は、累進課税制度によって決まります。

所得税の速算表(2024年度)

| 課税所得(役員報酬など) | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円以下 | 5% | 0円 |

| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |

| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |

| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |

| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |

| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |

| 4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |

例えば、役員報酬を含む課税所得が500万円の場合、所得税は次のように計算されます。

所得税 = 500万円 × 20% – 42万7,500円 = 57万2,500円

役員報酬の所得税に関するポイント

このように、役員報酬の金額が大きくなるほど所得税の税率も上がるため、役員報酬の設定には慎重な検討が必要です。

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

超過累進税率の仕組み

日本の所得税は「超過累進税率」が適用されます。これは、課税所得のすべてに同じ税率が適用されるのではなく、所得の各部分ごとに異なる税率がかかる制度です。

例えば、課税所得500万円のケースでは以下のように計算されます。

- 195万円(195万円以下の部分)× 5% = 9万7,500円

- 135万円(195万円超〜330万円以下の部分)× 10% = 13万5,000円

- 170万円(330万円超〜500万円以下の部分)× 20% = 34万円

合計すると、所得税は 57万2,500円 となります。

「500万円 × 20% = 100万円」と単純に計算しないよう注意しましょう。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

役員報酬に対する税額控除

所得税には、税額から直接差し引くことができる「税額控除」もあります。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

- 住宅ローン控除(最大50万円):住宅ローンを利用した場合

- 配当控除(上限なし):株式の配当金を受け取った場合

- 外国税額控除:国外での納税がある場合

これらを適用することで、役員報酬にかかる所得税をさらに軽減することが可能です。

役員報酬の所得税に関するおすすめ記事

役員報酬の所得税の計算方法に関して以下の記事が参考になるでしょう。役員報酬の源泉所得税の計算方法を把握しておくと、役員報酬で所得税がかからないかどうかなども分かるため是非ご覧ください。

役員報酬にも源泉徴収は必要? 役員報酬にかかる税金について解説!

役員報酬と給与にかかる税金の違い

役員に支払われる役員報酬と、一般社員に支払われる給与には、税務上の取り扱いに関して大きな違いがあります。一般社員の給与は全額損金に算入できるのに対し、役員報酬は一定の条件を満たさない限り損金に算入できません。この違いは、役員報酬の設定が法人税や所得税の負担に大きく影響するため、慎重な計算が求められます。

「益金-損金=法人税の課税対象金額」という計算式のもと、役員報酬が損金に算入されることで法人税が減少します。

役員報酬の所得税に関する気をつけておきたい注意点

しかし、役員報酬を全額損金算入できると、役員報酬を意図的に増やして法人税を抑える調整が可能になってしまうため、一定の制約が設けられています。これにより、所得税とのバランスも考慮する必要があります。

損金算入できる3つの役員報酬の種類

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

役員報酬が損金に算入できるパターンとして、以下の3つがあります。

1. 定期同額給与

役員報酬は毎月一定額を支払う必要があります。たとえば、毎月30万円の役員報酬を支払い、期末月だけ100万円に増額した場合、30万円までしか損金に算入できません。増額分は損金として認められず、所得税の課税対象となります。

「役員報酬の所得税」編集部

役員報酬の所得税に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬の所得税に関連する参考記事:「定額減税と役員報酬」

2. 事前確定届出給与

いわゆる一般社員で言うところの「ボーナス」に似た役員報酬の一形態です。事前に「支払時期」と「金額」を税務署に申告することで、損金に算入することが可能です。ただし、事前に申告していない役員報酬(賞与)は損金に算入できず、法人税と所得税の両面で負担が増える可能性があります。

役員報酬の所得税の計算方法に関するおすすめ記事

役員報酬の所得税の計算方法に関して以下の記事が参考になるでしょう。役員報酬の源泉所得税の計算方法を把握しておくと、役員報酬で所得税がかからないかどうかなども分かるため是非ご覧ください。

参考記事:「役員報酬にかかる税金は?計算方法・納付方法や節税方法も解説!」

3. 利益連動給与

有価証券報告書に記載された事業年度の利益に関する指標を基準に支払われる役員報酬です。利益確定後、1ヶ月以内に支払われる必要があります。適切に計算し

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬を受け取る役員の範囲

役員報酬を受け取る対象となる役員は、取締役、執行役、会計参与、監査役などが含まれます。これらの役職ごとに役員報酬の金額や税務上の取り扱いが異なるため、所得税との関係も考慮する必要があります。

1. 取締役

取締役は業務遂行に関する意思決定を行う役員であり、役員報酬を受け取る主要な役職の一つです。すべての株式会社で設置する必要があり、取締役の中から「代表取締役」が選出されます。取締役の役員報酬に対する所得税の計算は、給与所得控除や社会保険料控除などの適用を考慮しながら行われます。

合わせて読みたい「住民税の特別徴収と普通徴収」に関するおすすめ記事

住民税の特別徴収とは?普通徴収との違いや手続き方法についても解説!

2. 執行役

執行役はその名の通り、業務を執行する役員であり、役員報酬の対象となります。執行役と似た役職に「執行役員」がありますが、執行役は法律上の役員であるのに対し、執行役員は法律上の根拠がありません。執行役が受け取る役員報酬も所得税の課税対象となります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

3. 会計参与

役員報酬の所得税の計算方法に関するおすすめ記事

役員報酬の所得税の計算方法に関して以下の記事が参考になるでしょう。役員報酬の源泉所得税の計算方法を把握しておくと、役員報酬で所得税がかからないかどうかなども分かるため是非ご覧ください。

参考記事:「合同会社の役員報酬と給与は何が違う?税金や設立にかかる費用も紹介」

会計参与は取締役と共同して計算関係書類を作成する役員であり、役員報酬を受け取ります。税理士、公認会計士、または税理士法人、監査法人以外の者はこの役職に就くことができません。会計参与の役員報酬に対する所得税の計算は、専門的な会計処理と密接に関連しています。

4. 監査役

監査役は取締役の職務を監督し、不正行為が発覚した場合には差し止め請求を行う権限を持ちます。監査役の役員報酬も所得税の対象となりますが、監査役の職務内容によっては他の役員とは異なる税務処理が必要になることがあります。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

このように、役員報酬は法人税や所得税と密接に関係しており、その設定次第で税負担が大きく変わります。適切な税務戦略を立てることで、役員報酬に対する所得税の負担を最適化しつつ、法人税の負担も抑えることが可能となります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員報酬の所得税に関するおすすめ記事:役員報酬の計算で考慮するポイントは?かかる税金や手取りを解説

役員報酬にかかる所得税と住民税の手続き方法

ここでは、役員報酬にかかる所得税と住民税の手続き方法について解説します。

役員報酬から源泉徴収された所得税の納付手続き

「税金を滞納したらどうなる?」編集部

法人税、所得税や消費税を滞納した場合どうなるのかに関しては「 税金を滞納したらどうなる?リスクと対処法も解説! 」の記事が参考になるでしょう。

役員報酬から差し引かれた所得税は、支払月の翌月10日までに所轄の税務署へ納付する必要があります。納付方法としては、「所得税徴収高計算書」に所得税額を記入し、税務署や銀行、郵便局で納付する方法のほか、e-Taxを利用したキャッシュレス納付も可能です。

役員報酬に対する住民税の納付手続き

役員報酬にかかる住民税も、所得税と同様に支払月の翌月10日までに納付が必要です。納付先は、役員報酬を受け取る役員が居住する市区町村となり、市区町村から送付される納付書を使用して金融機関で納付します。また、e-Taxの地方税共通納税システムを利用してキャッシュレス納付を行うことも可能です。

役員報酬の納付を年2回にできる「納期の特例」

「納期の特例」を活用することで、役員報酬に対する所得税および住民税の納付を年2回にまとめることが可能です。この特例は、給与支給人数が常時10人未満の企業が対象となります。

役員報酬の所得税に関する納期の特例

特例を適用するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。承認された場合の納期限は以下のとおりです。

- 1月から6月の役員報酬支払い分:7月10日

- 7月から12月の役員報酬支払い分:翌年1月20日

所得税の納期の特例に関する注意点

ただし、申請した翌月以降の支払い分から適用されるため、申請月の分には適用されません。

役員報酬に対する住民税の納期の特例

住民税の特例を適用するためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を自治体に提出し、承認を受ける必要があります(自治体により名称が異なる場合があります)。承認された場合の納期限は以下のとおりです。

- 6月から11月の徴収分:12月10日

- 12月から5月の徴収分:6月10日

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員報酬の所得税に関するおすすめ記事:役員報酬とは?決め方、かかる税金と節税、相場を解説

Q&A|よくある質問

Q. 役員報酬には所得税がかかるのですか?

A. はい、役員報酬には所得税がかかります。役員報酬は「給与所得」として課税され、一般的な従業員の給与と同様に源泉徴収の対象となります。ただし、役員報酬には定期同額給与や事前確定届出給与など独自のルールがあるため、課税の扱いや計算方法に注意が必要です。役員報酬が「かからない」と誤解されることもありますが、実際には適切に所得税がかかります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

Q. 役員報酬の所得税はどのように計算されるのですか?

A. 役員報酬にかかる所得税は、給与所得として「課税所得金額=役員報酬-給与所得控除」で計算されます。この課税所得金額に対して、累進課税の税率が適用されます。たとえば、年間の役員報酬が高額である場合、所得税率も高くなります。また、住民税や社会保険料も併せて発生するため、税理士に計算を依頼することで正確な納税額を把握できます。

Q. 役員報酬で所得税がかからないケースはありますか?

A. 所得税が「かからない」ケースは非常に限定的です。たとえば、年間の役員報酬が非常に少なく、基礎控除(48万円)以下であれば、所得税が発生しない場合もあります。しかし、法人から支払われる役員報酬は多くの場合、給与所得控除後でも課税対象となるため、「所得税がまったくかからない」とは考えにくいです。社会保険の適用とあわせて、税金のシミュレーションを行うことが重要です。

Q. 役員報酬に関する手続き方法とは?

A. 役員報酬を支払う場合、法人側では支払金額に応じて毎月の源泉徴収と納付が必要です。また、年末調整や法定調書の提出義務もあります。役員報酬の額や変更については、定款や株主総会議事録などで決議し、必要に応じて税務署に事前確定届出給与の届出を行う必要があります。これらの手続きは複雑なため、税理士のサポートを受けると安心です。

まとめ

役員に支払われる役員報酬や従業員に支払われる給与は、基本的に所得税の源泉徴収が必要です。また、フリーランスなど外部の個人に支払う報酬の中にも、源泉徴収が必要な場合があります。特に、役員報酬については、その金額が会社の利益や法人税の計算に大きく影響するため、慎重に設定する必要があります。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

さらに、従業員の給与や賞与、そして役員報酬から源泉徴収した所得税については、年末調整で精算を行う必要があります。

役員報酬の所得税に関するここがポイント!

年末調整が終わった後には、源泉徴収票を作成し、税務署に提出するとともに、役員や従業員にも交付することが求められます。

役員報酬を損金として計上した部分は経費にあたり、報酬額を増やせば会社の利益が減少し、それに伴って法人税の負担も軽減されます。法人税は会社の利益に応じて課税されるため、適切な役員報酬の設定によって法人税の圧縮が可能です。

しかし、役員報酬を増額すれば、個人にかかる所得税や住民税の負担も増加します。役員報酬と法人税、そして個人にかかる所得税のバランスを考慮し、税負担を最適化することが重要です。適正な役員報酬の設定により、法人・個人の双方で税負担を最小限に抑えることが求められます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員報酬の所得税に関するおすすめ記事: 役員報酬にかかる税金とは?計算方法や納付手続きも解説!

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、年末調整や賞与の計算を含む給与計算代行をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!