役員報酬とは?役員賞与との違いや節税効果について解説!

カテゴリー:

公開日:2024年11月

更新日:2026年1月7日

役員報酬だけでなく、役員賞与も経費として計上できるって本当?役員賞与を経費にして会社の財務状況を健全に保ちたい、でも節税方法に法的な問題点がないか心配・・・。あなたもこんな悩みを抱えているのではないでしょうか?

結論から言うと、役員賞与は経費として認められます。実際、役員賞与を役員報酬の一部として支払うことができる3つの方法と条件を守ることで、役員賞与を経費として計上し、節税を実現することが可能です。

役員報酬と役員賞与を経費として計上できるとなると、会社の利益を圧縮でき、納税額を抑えることができるため、節税の観点からは非常に有利です。これを取り入れることで、会社の経営にとって大きなメリットとなります。

今回の記事では、役員賞与を経費として計上し、節税するための流れを詳しく解説します。

SoVa税理士ガイド編集部

役員賞与の支払い方法を見直すことで、経費にできる額が増え、節税効果が高まる可能性があるので、ぜひ参考にして、役員報酬や役員賞与の取り扱いを見直してみてください。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「社長 給料 決め方」に関するおすすめ記事

社長の給料の決め方は?社長の給料相場や決め方を解説!

目次

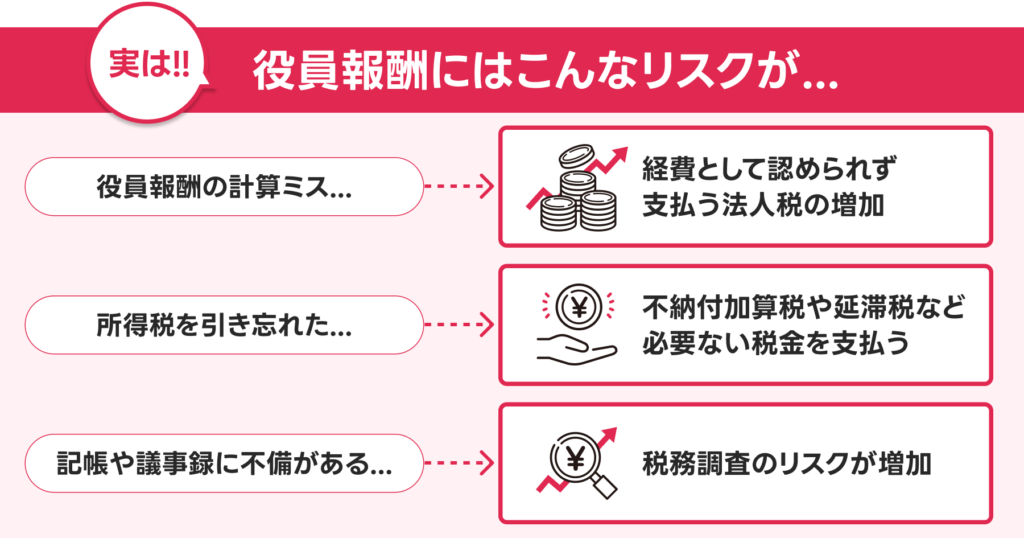

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬(賞与)の計算を任せるべき理由

役員賞与の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員賞与の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員賞与は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員賞与の計算ミスは例外ではありません。

役員賞与の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員賞与の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説!」

役員賞与の計算ミスによる税務・信用リスク

役員賞与を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員賞与は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員賞与の計算ミスが続くと、税務署から「役員賞与を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員賞与には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員賞与の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬(役員賞与)の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員賞与の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

役員報酬と役員賞与の違いとは

役員報酬と賞与は、役員に支給される金額として重要な要素ですが、それぞれの目的や支給方法、金額の決め方に大きな違いがあります。まずは、役員報酬と賞与について、基本的な概要とその相違点を正しく理解しておきましょう。

役員報酬とは

役員報酬とは、企業の役員に対して定期的に支払われる金額を指します。この報酬額は、企業の業績、役員の職責、地位、貢献度などを基に決定されます。役員報酬は通常、毎月または毎年定期的に支給される固定的な金額であり、役員が果たすべき責任や役割に対する対価として位置づけられています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「副業で合同会社を設立し役員報酬ゼロ」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬ゼロは副業でも問題なし?社会保険との関係をわかりやすく解説

適切な役員報酬の設定は、企業の競争力を維持し、優秀な経営人材を確保するために非常に重要です。特に、競合他社と比較して魅力的な報酬体系を提供することで、優れた役員を引きつけ、企業経営の向上に寄与します。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、役員報酬は経営陣のモチベーションを高めるインセンティブとしても機能します。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員賞与は損金算入できない?必要な知識や相場まで徹底解説!

一般的に税務上損金算入できる役員報酬の支給方法は以下の3種類があります。

役員賞与とは

役員賞与とは、役員報酬とは別に、企業の業績や役員個人のパフォーマンスに応じて支給される追加の報酬です。賞与は一般的に年に1回または2回支払われることが多く、企業としての利益や成果を反映する形で支給されるのが特徴です。

「役員賞与」編集部

東証一部・東証二部上場企業2,600社の役員賞与の平均が640万円です。

参考:日本総研

役員賞与は、役員の業績を評価し、さらなる努力を促す役割を果たします。また、役員賞与を業績に連動させることで、役員の努力が企業の利益向上に結びつき、その結果、株主の利益にも貢献する効果が期待されます。こうした仕組みにより、役員賞与は企業経営を強化する重要な報酬体系の一部となります。

合わせて読みたい「役員報酬 と給与の違い」に関するおすすめ記事

役員報酬と給与の違いとは?役員報酬の変更手続きについても解説!

役員報酬と役員賞与の違い

補助金や助成金、節税アドバイス・給与計算・役所手続き・記帳業務をまとめてSoVaに依頼!!

会計事務所SoVaでは、給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。補助金・助成金を活用したいと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬と役員賞与の主な違いは、その支給条件とタイミングです。

- 役員報酬は、役員の職責や地位に応じてあらかじめ定められた金額が、企業の業績に関係なく定期的に支払われます。これは固定的な支払いであり、毎月または毎年一定額を支給する形で構成されます。

- 役員賞与は、企業の業績や役員個人のパフォーマンスに基づいて支給される追加の報酬であり、通常、年に1回または2回の不定期な形で支払われます。賞与は業績連動型であり、企業の利益や役員の成果が反映されます。

役員報酬と役員賞与を適切に組み合わせることで、企業は役員に対して魅力的で競争力のある報酬体系を提供できます。このバランスを取ることで、役員の経営努力を引き出し、企業全体の業績向上に寄与します。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:

【参考】給与計算代行を税理士や社労士に依頼する場合の相場は?

給与計算を社労士や税理士に依頼する場合、10名以下で10,000円~25,000円態度と言われています。

しかし、「年末調整」や昇給した際に必要となる「月額変更届」は別料金になっている場合が多く注意が必要です。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

SoVa税理士ガイド編集部

会計事務所SoVaでは年末調整や月額変更届の作成も全て月額料金内で対応が可能です。

| 従業員数 | 月額料金 |

|---|---|

| 1~10人 | 10,000~25,000円 |

| 11~30人 | 25,000~35,000円 |

| 31~50人 | 35,000~50,000円 |

| 51人以上 | 事務所と要相談 |

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

給与計算代行の相場については以下の記事も参考になるでしょう。

給与計算アウトソーシングの費用詳細・料金を抑えるポイント

役員報酬を決める流れや時期

役員報酬や賞与を決定する際には、法的なルールや時期が定められています。これは、役員報酬や役員賞与が不正な節税手段として利用されるリスクを避けるためです。

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

ルールを守らずに役員報酬や賞与を設定した場合、法人税のほか、源泉所得税などの追徴課税を受ける可能性があり、結果として会社にとって大きな損失となることがあります。こうしたリスクを避けるためにも、役員報酬や賞与の決定の流れや時期を理解しておくことが重要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

まずは、役員報酬や賞与を決める流れとその時期について詳しく見ていきましょう。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説

役員報酬を決める流れ

役員報酬は、会社法に基づき、「定款または株主総会の決議により定める」とされています。役員報酬の決定における流れは以下の通りです。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説

ステップ①:株主総会で、役員報酬の総額(枠)を決定します(株主総会で過半数の賛成を得ると可決)。

ステップ②:次に、取締役会(または取締役が決定する場合もあり)で、役員ごとの役員報酬の内訳を決めます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。

「一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!」

このプロセスにおいて、役員報酬を損金に計上するためには、株主総会や取締役会での決議内容を記録した議事録を作成する必要があります。役員賞与に関する記録も同様に重要で、税務調査の際にこれらの議事録が求められることがあるため、適切に作成し保存しておくことが求められます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

決算賞与については以下の記事がおすすめです!是非ご覧ください。

決算賞与に関連するおすすめ記事:「決算賞与とは?ボーナスとの違いや支給する際の注意点について解説!」

役員報酬を決める時期

役員報酬は、会社設立後または事業年度開始日から3ヵ月以内に決定しなければなりません。もし役員報酬が3ヵ月以内に決定されない場合、役員報酬は法人税法上の損金に算入できなくなり、その結果、課税所得が増加して納税額が高くなる可能性があります。また、役員報酬や役員賞与を一度決定した後、会社設立時または事業年度開始日から3ヵ月以内であれば一度のみ変更が可能ですが、それ以降の変更は年度内には認められませんので、この点にも注意が必要です。

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

特に、会社設立時は売上の見通しが立ちにくいため、役員報酬や役員賞与の決定が難しいかもしれませんが、税金に大きく影響するため、慎重に検討して決定することが求められます。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事

役員賞与を損金算入する方法

基本的に、役員報酬として支給される役員賞与は損金に含まれず、税金に影響を与えません。しかし、税務署の承認を得るなど、適切な手続きを踏むことで、役員報酬の一部として役員賞与を損金に含めることが可能になります。以下では、役員賞与を損金として算入する方法について解説します。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員賞与を損金算入する方法①:定期同額給与に含める

合わせて読みたい「役員報酬はいくらが得」に関するおすすめ記事

役員報酬はいくらが得?節税方法や注意点について解説!

役員報酬の一環として、役員賞与を定期同額給与に含めることで、損金として算入することが可能です。具体的には、役員賞与を定期的に支払う代わりに、役員報酬の一部として一定額を加算し、定期給与の一部として支給します。この方法では、実質的に支払われる役員賞与が役員報酬とみなされるため、損金として認められることになります。ただし、税務署への適切な申請が必要です。

「役員報酬と役員賞与の違い」編集部

役員報酬と役員賞与の違いについて、以下のサイトも是非ご覧ください。

役員報酬と役員賞与の違いに関する参考記事:「役員賞与を活用した節税方法とは?損金算入の条件や注意点も解説」

役員賞与を損金算入する方法②:事前確定届出給与として扱う

「役員賞与」編集部

事前確定届出給与は他の損金算入できる支給形態よりも厳格な規定が存在します。

役員賞与を「事前確定届出給与」として扱う方法も、損金に含める一つの手段です。事前確定届出給与は、特定の時期に支給される給与で、定期同額給与と併用することができます。事前に支払い条件や計算方法を税務署に届け出て承認を得なければならず、さらに支給に関する厳格な条件を守ることが求められます。役員報酬としての賞与を適切に届出し、承認を得ることで損金として計上できます。

合わせて読みたい「役員報酬 給与 両方もらえる」に関するおすすめ記事

役員報酬と給与は両方もらえる? 給与との違いや役員報酬の決め方を解説!

役員賞与を損金算入する方法③:利益連動給与として扱う

役員賞与を利益連動給与として支給することも、損金算入の方法として認められています。利益連動給与は、企業の利益に応じて支払われる役員報酬の一部であり、損金として計上することが法律で認められている仕組みです。ただし、その算定方法や支給内容について、細かな条件があり、有価証券報告書への記載や支給内容の開示が求められます。これらの要件を守ることが重要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「役員報酬を減額」編集部

役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。

役員賞与を損金算入する方法④:使用人兼務役員として支給する

役員が使用人としての職務も兼任している場合、その使用人として支給される賞与は、役員報酬ではなく使用人報酬として扱われるため、損金として認められます。この場合、役員賞与ではなく、使用人賞与として支給されることになります。使用人兼務役員として業務に従事してもらうためには、就業規則などでその旨を定めることが必要です。また、支給される賞与は、役員の使用人としての役割に見合った金額であることが求められます。

合わせて読みたい「会社設立で税金対策」に関するおすすめ記事

会社設立で税金対策をしよう!会社設立で節税する方法を紹介

このように、役員報酬としての賞与を損金に含めるためには、適切な手続きと条件を守ることが必要です。役員賞与を税負担軽減に活用するためには、これらの方法を上手に活用することが求められます。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員賞与を支給すると税金が課税される?経費として計上する方法と注意点

役員賞与の決め方

役員賞与には、税務上の厳格な規定が存在します。役員賞与を損金算入するためには、先述した通り、以下のような条件を満たす必要があります。

- 定期同額給与:役員報酬として月額で等分された金額を支給。

- 業績連動給与:主に上場企業や大企業で導入される、企業業績や株価に連動した役員賞与。

- 事前確定届出給与:事前に税務署に届出を行い、届出た金額を予定通りに支給する役員賞与。

- 執行役員や使用人兼務役員の賞与:執行役員や使用人兼務役員の職務に応じた役員賞与。

合わせて読みたい「役員賞与の届出の書き方」に関するおすすめ記事

役員賞与を損金算入するために必要な事前確定届出給与とは?書き方や提出期限を解説!

決め方①:上場企業における役員報酬と賞与

上場企業では、役員報酬と役員賞与が株主や投資家への説明責任を果たす形で決定されます。短期的な業績に対しては賞与、中長期的な業績向上に対しては株式報酬が採用されるケースが多くなっています。

「賞与を使った節税方法」編集部

役員賞与を使った節税方法については、【役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!】のサイトも是非ご覧ください。

役員賞与の損金算入に関しては、定期同額給与や業績連動給与が主流ですが、あえて損金算入を避けて柔軟な賞与設計を行う企業も見られます。この場合、役員賞与を業績に基づいて変動させることで、役員報酬体系全体を戦略的に設計することが可能です。

合わせて読みたい「役員報酬 株主総会議事録」に関するおすすめ記事

役員報酬(役員賞与)の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

決め方②:非上場企業・中小企業における役員報酬と役員賞与

非上場企業や中小企業では、オーナーや経営者の意向が役員報酬と賞与の設計に大きく影響を与えます。役員報酬を月額給与のみに設定し、役員賞与を支給しない方針を採る企業もありますが、一方で、役員賞与を積極的に取り入れる企業も存在します。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

決め方③:役員賞与の決定方法と評価基準

役員賞与の決定方法には、以下のような手法が採用されています。

- 個別報酬基準:月額役員報酬に業績評価係数を掛け合わせて賞与額を決定。

- ポイント方式:賞与総額を役員評価ポイントに基づいて分配。

また、役員賞与の評価指標として、売上高、営業利益、当期純利益、キャッシュフロー、ROEなどが用いられます。これらの指標をもとに、役員賞与を企業の目標達成度や業績改善への貢献度に応じて設定します。

合わせて読みたい「賞与(役員賞与)の計算方法シミュレーション」に関するおすすめ記事

賞与(役員賞与)の計算方法をシミュレーション!手取りや・税金・社会保険料はいくらになる?

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員賞与の節税方法とは?3つの方法と損金算入の条件を徹底解説!

役員賞与を損金算入する際の注意点

役員賞与を事前確定届出給与として支給することで、税務上損金として認められる可能性があります。ただし、役員賞与や役員報酬は税金に直接影響を及ぼす重要な項目であるため、以下の点に十分注意する必要があります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

注意点①:事前の届け出が必須

役員賞与を事前確定届出給与として損金算入するには、まず事前の届け出が必要です。具体的には、役員報酬や役員賞与の支払い条件や計算方法を明確に記載し、税務署に届け出を行う必要があります。この届け出が税務署に承認されることで、役員賞与が損金として認められる仕組みとなっています。

ただし、届け出を行っただけでは安心せず、その後も役員報酬や賞与の支給に際して以下の点を厳守することが重要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員賞与などにかかる所得税については以下の記事も是非参考にしてください。

「 役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介!」

注意点②:届け出内容に沿った金額を厳守

事前確定届出給与として承認された後は、届け出た内容に基づく金額を支給しなければなりません。届け出た金額と異なる役員賞与を支給した場合、その役員賞与は損金として認められません。また、役員報酬の一環として役員賞与を扱う場合でも、変更が認められないため、届け出内容どおりの支給が求められます。

例えば、届け出時に「年2回の分割支給」と記載されている場合、それを守らなければ損金算入が否認されるリスクがあります。

合わせて読みたい「役員報酬の社会保険料」に関するおすすめ記事

役員報酬の社会保険料について徹底解説!役員の社会保険加入要件も紹介

注意点③:分割支給などの条件を必ず遵守

事前確定届出給与として承認された役員賞与を支給する際には、分割支給や支給回数に関する条件を遵守することが求められます。たとえば、6月と12月の2回に分けて支給する予定で届け出た場合は、必ずその回数で支給しなければなりません。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

万が一、業績悪化などにより1回分しか支給しなかった場合、役員賞与全額が損金算入の対象外となります。このような条件違反は、会社にとって大きな税務リスクを招くため、役員報酬や賞与の支給に際しては十分注意が必要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

注意点④:物価高や最低賃金上昇への対応を見据えた役員賞与の検討

近年の物価高や最低賃金の上昇により、役員賞与や役員報酬の支給に踏み切れない中小企業も少なくありません。しかし、大企業の中には、業績を伸ばしながら積極的に役員報酬や役員賞与を支払う事例も見られます。

「役員報酬の決め方」編集部

マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

中小企業がこうした流れに遅れを取らないためには、役員賞与や役員報酬を計画的に設計し、適切な制度を導入することが重要です。特に中小企業支援実績38,000社を誇る上場企業の分析によれば、役員報酬や賞与の適切な支給は、企業の成長を支える重要な要素とされています。

ここがポイント!

役員報酬や役員賞与を活用することで、税務上のメリットを享受しながら、企業の財務基盤を強化する一助とすることが可能です。適切な制度設計と運用を行い、損金算入の条件を満たすよう細心の注意を払いましょう。

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事:役員報酬制度の設計ポイント

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

まとめ

法人税法上では課税対象となる「役員賞与」ですが、「事前確定届出給与」として設定することにより、役員報酬としての賞与を損金として算入することが可能になります。役員報酬の一環として支給される「役員賞与」を損金算入できることで、税負担を軽減できるため、企業の経営者にとっては非常に有利な手法と言えるでしょう。

しかし、役員報酬や役員賞与を適切に届け出ることが不可欠です。また、役員賞与の支給額を不当に高額に設定したり、退任後の役員に役員報酬や賞与を支給することは、損金算入が認められない場合があるため、その点についても十分に注意する必要があります。本記事でご紹介した内容を参考にし、役員報酬や役員賞与を適切に活用して、企業運営に役立てていきましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬と役員賞与の違いに関するおすすめ記事

合わせて読みたい「1人社長でも主張旅費規程を作るべきなのか」に関するおすすめ記事

1人社長は出張旅費規程を作るべき?出張旅費規程の作成方法や、作成ポイント、節税メリットを詳細に解説!

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!