マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説

カテゴリー:

公開日:2024年6月

更新日:2026年2月12日

本記事では、マイクロ法人の設立で軽減することができる社会保険料について解説していきます。マイクロ法人を設立することでどのように社会保険料を軽減することができるのか、また役員報酬と社会保険の関係性についても詳しく解説していきます。これからマイクロ法人の設立を検討している個人事業主の方や、できるだけ支払う社会保険料や税金などを抑えたいという方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「マイクロ法人 年収いくらから」に関するおすすめ記事

マイクロ法人で節税できるのは年収いくらから?節税策と設立の基準を解説!

目次

【労務手続きを自分でするのはリスク大!】

社会保険を含む労務手続きは社労士に任せるべき理由

社会保険の加入義務がある事業所が未加入だった場合、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金や遡及徴収の対象となる可能性があります。原則として、未納分は過去2年分まで遡って一括請求され、状況によっては延滞金が発生します。また、未加入の状態ではハローワークで求人を出せないなど、事業運営にも支障が出ます。

社会保険・労務分野は制度改正が多く、加入要件や手続きルールも複雑です。「役員1人だけだから」「従業員が少ないから」「税理士がついているから大丈夫」と自己判断した結果、後から未加入を指摘されるケースは珍しくありません。

ここで押さえておくべき重要な点として、 一般的に税理士は社会保険や労務手続きを行うことができません。

SoVa税理士お探しガイド編集部

社会保険・労務は社労士の独占業務であるため、税理士に顧問を依頼していても、社会保険の加入判断や手続きまで自動的にカバーされるわけではないのが実情です。

また、社労士が関与することで、法改正への対応漏れや、自己判断によるグレーな運用を防止できます。結果として、後から追徴や是正を求められるリスクを抑え、安心して事業運営に集中できる環境が整います。

参考記事:「税理士・社労士の違いとどっちに何を依頼すべきか?メリットやデメリットも紹介!」

社会保険を含む労務手続きを「自分でやる」「社労士をつけない」という選択は、一時的なコスト削減に見えても、将来的には大きなリスクを抱え込む可能性があります。

だからこそ、社会保険・労務の分野は最初から社労士に任せることが、最も安全で合理的な経営判断と言えるでしょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇わず、代表者自身が1人で事業活動を行う会社を指します。一般の会社が事業拡大を目的としているのに対し、マイクロ法人は株主への利益還元を行う必要がなく、税金や社会保険料の軽減を主な目的としています。

マイクロ法人と個人事業主との違い

マイクロ法人と個人事業主の違いは法人化しているかどうかで、働き方には大きな違いはありません。しかし、フリーランスや個人事業主として事業を行うよりも、法人化した方が社会保険料や税金の節税効果があるため、マイクロ法人が注目されています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

ただし、個人事業主が事業を始める際には、税務署に開業届を提出する必要がありますが、マイクロ法人を設立する場合は、定款を作成し、法務局で法人登記を行う必要があります。

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するポイント!

マイクロ法人として事業を始めるほうが手続きに手間がかかりますが、社会保険や税制面での優遇措置を受けられる場合が多いため、個人事業主として事業を行うか、マイクロ法人にするかは、中長期的な視点で判断することが重要です。

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するおすすめ参考記事:マイクロ法人とは?つくり方や個人事業主との違いを解説!

会社員はマイクロ法人を設立できる?

企業に属して働く会社員も、マイクロ法人を設立することは可能です。しかし、社会保険の関係も含め、会社によっては社員の副業を禁止する場合があり、マイクロ法人の設立が労働契約に違反する可能性があります。

また、個人事業主が主に行う事業と同じ内容をマイクロ法人で行う場合、税務署から所得を分散させて税を回避していると疑われる可能性があります。マイクロ法人で社会保険のメリットを享受するためにも、個人事業と法人の事業内容を明確に区別することが重要です。

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するおすすめ記事:マイクロ法人とは?作り方や個人事業主の節税・メリットを簡単に解説

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社員がマイクロ法人を設立する際の注意点

会社員が副業や資産管理の一環としてマイクロ法人を設立するケースは年々増えています。

マイクロ法人は、うまく活用すれば所得分散や社会保険料の調整につながる一方で、会社員という立場ならではの注意点も多く、設立前の理解不足が後悔につながることも少なくありません。

ここでは、会社員がマイクロ法人を設立する際に特に注意すべきポイントを整理します。

勤務先の就業規則・副業規定の確認は必須

会社員がマイクロ法人を設立する際、最初に確認すべきなのが勤務先の就業規則や副業規定です。マイクロ法人の設立自体は違法ではありませんが、会社員としての立場上、副業が制限されている場合があります。特に「役員就任」「営利活動」「競業避止」に関する規定がある企業では、マイクロ法人の設立や代表取締役への就任が問題視されることもあります。

参照:「副業・兼業」

SoVa税理士お探しガイド編集部

会社員がマイクロ法人を設立する前に、就業規則を確認し、必要に応じて人事部や上司に相談しておくことで、後からトラブルになるリスクを減らすことができます。

マイクロ法人の設立が「副業」に該当するかの考え方

会社員がマイクロ法人を設立した場合、その活動内容によっては副業とみなされる可能性があります。たとえば、マイクロ法人で積極的に売上を立て、継続的に業務を行っている場合は、副業性が強いと判断されやすくなります。一方で、資産管理会社としてのマイクロ法人設立など、実態が限定的なケースでは、副業に該当しにくい場合もあります。

会社員がマイクロ法人を設立する際は、「どのような事業内容で、どの程度活動するのか」を整理し、勤務先の規定と照らし合わせて判断することが重要です。

社会保険とは

社会保険は大きく分けて以下の5つに分類できます。

- 公的医療保険

- 公的年金保険

- 雇用保険

- 労災保険

- 公的介護保険

中でも特に負担が大きい社会保険が、公的医療保険と公的年金保険です。マイクロ法人では、この公的医療保険と公的年金保険の2大社会保険料を節約することができます。

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減するに関するおすすめ記事:【マイクロ法人で社会保険料を最安に】図と表で詳しく解説

マイクロ法人設立で社会保険料を削減できる理由

ここでは、マイクロ法人の設立によって社会保険料を削減できる理由について解説します。

マイクロ法人を設立し、社会保険に加入することで、扶養家族分の保険料支払いが不要となります。また、自身の役員報酬を低額に設定することで、社会保険料を最小限に抑えることが可能です。以下で詳しく説明していきます。

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

社会保険料を削減できる理由①:扶養家族分の保険料支払いが不要

マイクロ法人を設立すると、代表取締役自身も社会保険の加入対象となります。個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入しますが、マイクロ法人の場合は、健康保険と厚生年金に加入します。

個人事業主が国民健康保険と国民年金に加入する場合、被扶養者分の保険料も納付する必要があります。しかし、マイクロ法人の健康保険と厚生年金の場合、被保険者分の保険料を納付するだけで、被扶養者が何人いても追加の保険料負担はありません。

-

「マイクロ法人の社会保険料」編集部

そのため、マイクロ法人による社会保険の節約効果は、扶養家族が多い人ほど大きくなります。事業形態別の社会保険の概要と社会保険の納付対象については以下の表のとおりです。

| 事業形態 | 社会保険 | 社会保険の納付対象 |

|---|---|---|

| 個人事業主 | 国民健康保険・国民年金 | 被保険者+被扶養者 |

| 法人 | 健康保険・厚生年金 | 被保険者のみ |

社会保険料を削減できる理由②:役員報酬を低額に設定することで社会保険料を抑える

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

社会保険料は、被保険者の給与に基づいて算出される標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額は、給与や賞与などの報酬を一定の基準に基づいて区分し、その範囲に応じて決定されるものです。そのため、給与が高いほど標準報酬月額も高くなり、それに比例して社会保険料の負担も増加します。一方で、給与が低ければ標準報酬月額も低くなり、社会保険料の負担を抑えることが可能です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人(小規模法人)を運営する場合、役員報酬の額を自由に設定できるため、この仕組みを活用して社会保険料の負担を最適化することができます。たとえば、自身の役員報酬を低額に設定することで、標準報酬月額を引き下げ、社会保険料を削減することが可能です。

「マイクロ法人の社会保険料」編集部

これは特に、個人事業主から法人成りをした場合や、副業として法人を設立するケースなどで活用されることが多い手法です。

社会保険料の削減は、会社と個人の双方にとってメリットがあります。会社側は役員報酬に対する負担が軽減されるため、資金繰りの安定につながります。また、個人側も社会保険料の支払いを抑えられるため、手取り収入を増やすことが可能になります。ただし、あまりにも低額の報酬設定をすると、将来的な年金受給額や健康保険の給付額にも影響を与えるため、適切なバランスを考慮することが重要です。

合わせて読みたい「マイクロ法人の維持費」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の維持費はいくらかかる?マイクロ法人の維持費だけでなく設立費用についても解説!

マイクロ法人の維持費を最適化しながら、スムーズな法人運営を実現するためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください!

さらに、標準報酬月額には毎年1回の定時改定や、給与の変動に応じた随時改定があるため、継続的な管理が求められます。役員報酬を適切に設定することで、会社の財務状況を健全に保ちつつ、無駄な社会保険料の負担を抑えることができるため、計画的な報酬設計が鍵となります。

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減するに関するおすすめ記事:節税だけじゃない!マイクロ法人で社会保険料を大きく下げられる理由

マイクロ法人における役員報酬と「社会保険」の関係

先述の通り、マイクロ法人の社会保険料は、役員報酬額によって決まります。つまり、役員報酬額を低く設定すると、社会保険料も安くなります。

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減するに関するおすすめ記事:【マイクロ法人】役員報酬はいくらがいい?

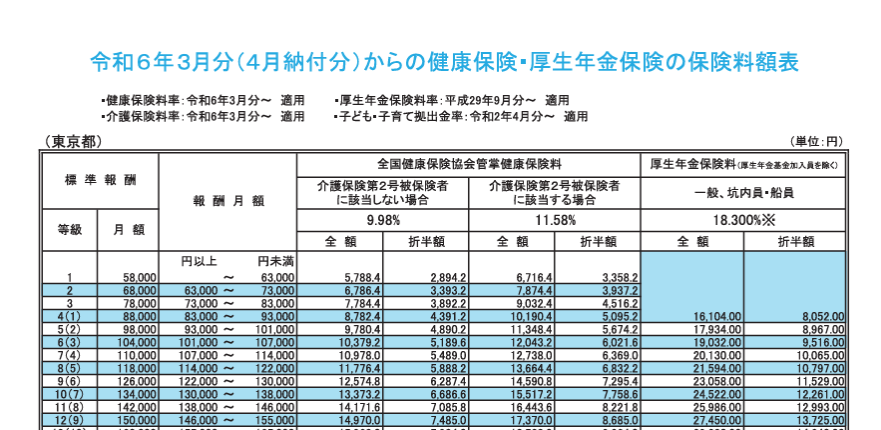

出典:令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

上の表の通り、マイクロ法人の社会保険では、標準報酬の等級が低いと社会保険料が安くなり、等級が上がるごとに、マイクロ法人の社会保険料も上がっていきます。マイクロ法人における役員報酬の決め方の参考にすることで、社会保険料を軽減することができます。

合わせて読みたい「マイクロ法人の格安税理士」に関するおすすめ記事

マイクロ法人が格安で税理士に依頼する際の注意点

マイクロ法人の設立で社会保険料と所得税を軽減させる方法

マイクロ法人は、個人の年収を最大化するよりも、全体としての節税や社会保険料の節約が主な目的です。そのため、マイクロ法人の役員報酬は所得税、住民税、社会保険料の負担を抑えるために適切に設定するケースが多いです。

「社会保険」編集部

社会保険の未加入や、社会保険料の滞納に科される罰則については、【社会保険未加入の罰則とは?二重加入や、未納・滞納についても解説!】の記事をご覧ください

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

マイクロ法人の設立で社会保険料を最安にする方法

「マイクロ法人」編集部

マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。

マイクロ法人において、社会保険料は、役員報酬の支給額である報酬月額ごとに健康保険料や厚生年金保険料が決まり、1〜50等級に分類されています。

社会保険料は、1等級が最安で、報酬月額が63,000円未満の場合に最安の1等級に該当します。

マイクロ法人の社会保険料に関するおすすめ記事

マイクロ法人の社会保険料に関するおすすめ記事:マイクロ法人とは?メリット・デメリットや作り方を解説!

「マイクロ法人で社会保険料を最安化」編集部

40歳未満で扶養する家族がいない場合、年間所得が200万円あれば社会保険料を18万円以上を浮かせられるでしょう。

補助金や助成金、節税アドバイス・給与計算・役所手続き・記帳業務をまとめてSoVaに依頼!!

会計事務所SoVaでは、給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。補助金・助成金を活用したいと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の設立で所得税を最安にする方法

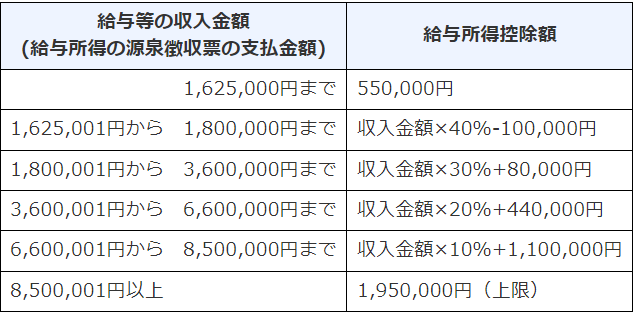

マイクロ法人の役員報酬などの給与所得に対しては、所得税が収入金額から給与所得控除を差し引いた後に課税されます。

合わせて読みたい「マイクロ法人は売上なしでも大丈夫」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は売上なしでも大丈夫?メリットやデメリットについても解説!

本記事では、売上なしの状態でマイクロ法人を運営する際の重要なポイントを解説し、法人を維持するためのコストやリスク、さらには売上がなくても活用できるメリットについて詳しく紹介します。

この給与所得控除は個人ごとに異なりますが、最小限の税負担を目指す場合、年間収入が最も少ない区分である55万円以下の控除額を下回るように、月額45,000円以下の役員報酬を設定する必要があります。

したがって、社会保険料を最小限にするには、役員報酬の月額が63,000円以下であることが重要です。さらに所得税を課されないようにするには、役員報酬の月額を45,000円以下に設定する必要があります。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!

個人事業主とマイクロ法人の二本立てでさらに社会保険料を節税

通常、個人事業主は国民健康保険に加入します。この保険料は所得に応じて算定されるため、事業の所得が増えると負担も増加しますが、マイクロ法人を設立すると社会保険に加入し、個人事業主が支払う必要がなくなります。

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するポイント!

個人事業主は青色申告を通じて青色申告特別控除を利用でき、年間最大65万円の所得控除が可能です。これにより、個人事業でも社会保険料の削減や節税が大きなメリットとなります。

ただし、個人事業を行う場合、事業の実態が存在することが不可欠です。社会保険料の削減や節税の利益を得るためには、虚偽の売上計上や私的支出の経費計上、または事実と異なる家族への報酬支払いなどは違法とされていますので、法令を順守するよう留意しましょう。

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減するに関するおすすめ記事:マイクロ法人・一人社長における役員報酬の決め方

合わせて読みたい「マイクロ法人と個人事業主の二刀流」に関するおすすめ記事

マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット・デメリットは?注意点も解説!

マイクロ法人と個人事業主の「二刀流」を活用することで、以下のようなメリットも得られます。

1. 節税とリスク分散の両立

二刀流にすることで、所得が多くなる場合でも一方を法人所得、もう一方を個人事業所得として扱うことができ、各種控除を適用しやすくなります。これにより、個人事業主のみや法人のみよりも全体の税負担を抑えやすく、収入が予想以上に増加した場合のリスク分散も可能です。

2. 柔軟な資金管理

マイクロ法人を持つことで、役員報酬としての収入を調整しやすくなり、必要な資金を必要なときに手元に確保できます。個人事業の所得と法人の利益を分散させることで、税務上も有利な資金管理が可能になります。

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事

社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説

マイクロ法人の社会保険料に関するポイント!

また、法人としての運用資金を交際費や福利厚生費に充てることができるため、個人の生活費負担が軽減される点も大きなメリットです。

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減に関するおすすめ記事:マイクロ法人と個人事業主の二刀流で節税するメリット・デメリットを解説

3. 経費として計上できる範囲の拡大

法人であれば、個人事業主よりも多くの支出を経費として認められます。たとえば、役員報酬のほかにも、法人が社宅として借りた住宅の費用や、出張手当、役員への退職金などを経費計上できます。また、法人の福利厚生としての支出も計上しやすいため、結果的に法人の利益を抑えつつ生活費を補うことが可能です。

4. 福利厚生と社会保障の向上

合わせて読みたい「マネーフォワードクラウド会社設立で会社設立」に関するおすすめ記事

マネーフォワードクラウド会社設立を使って会社設立する方法とは?マネーフォワードで会社設立するメリットも紹介!

マイクロ法人で厚生年金や社会保険に加入することで、国民健康保険や国民年金の不足を補うことができ、老後の年金受給額も増加する可能性があります。さらに、法人の従業員である家族にも社会保険を適用することで、家族全体の社会保障が向上し、将来的な安定を図れます。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

5. 事業拡大の基盤を強化

法人格を持つことで、将来的な資金調達やビジネスの信頼性が向上し、事業拡大の際の基盤が強固になります。個人事業主だけでは取引先からの信用を得にくいケースでも、法人としての実績があれば大手企業や官公庁との契約もスムーズになり、事業をさらに発展させる足掛かりとなります。

こ

イクロ法人の社会保険料に関する

マイクロ法人の社会保険料に関するポイント!

このように、マイクロ法人と個人事業主の二刀流を組み合わせることで、税務上のメリットと同時に、柔軟な資金管理、経費拡充、社会保障の向上、さらには信頼性向上や事業拡大など多岐にわたる利点を享受できます。

マイクロ法人の設立で社会保険料を最安・最低にできる?具体的な方法と役員報酬はいくらがベストか

マイクロ法人の設立で社会保険料を最安・最低に抑える考え方

マイクロ法人を設立して社会保険料を最安・最低に抑えたいと考える場合、最も重要になるのが役員報酬の設定です。社会保険料は役員報酬の金額に基づき標準報酬月額が決まり、その等級によって社会保険料が算定される仕組みです。そのため、マイクロ法人を活用して社会保険料を最安・最低にするためには、「役員報酬をいくらに設定するか」が社会保険料最安化の成否を大きく左右します。

マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」

マイクロ法人では、本業とは別に法人を設立し、法人側で社会保険に加入することで社会保険料を最安・最低に抑える方法が一般的です。役員報酬の設定額を下限に近づけることで社会保険料を最安レベル・最低ラインまで抑えることができ、マイクロ法人は社会保険料を最安にしたいフリーランス、個人事業主、副業者に広く利用されている現実的な手段となっています。

社会保険料を最安・最低にしたい場合の役員報酬はいくらに設定すべきか

社会保険料を最安に抑える目的でマイクロ法人を設立する場合、役員報酬はいくらに設定するのがベストなのかは非常に重要なポイントです。

一般的には、社会保険料の最安化・最低化を狙うマイクロ法人では「役員報酬を月額8万円前後」に設定するケースが最も多く、標準報酬月額の最も低い等級に近づけることで、健康保険と厚生年金の社会保険料を最安・最低水準に抑えることができます。

役員報酬手取り額シミュレーション:「役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ!税金や社会保険料を含めて徹底解説」

役員報酬を適切に設定すれば、社会保険料の負担を年間数十万円単位で削減できる可能性があり、マイクロ法人による社会保険料最安化・最低化戦略の中心となる考え方です。

役員報酬設定の比較目安

- 月額8万円前後:社会保険料を最安・最低に抑えたい場合の代表的な設定

- 月額10万円以上:社会保険料は増えるが信用面や融資対策で有利

- 月額5万円以下:社会保険の加入条件や最低基準の判定に注意

役員報酬を最低に設定して社会保険料を最安にする際のデメリット

マイクロ法人で社会保険料を最安・最低にするために役員報酬を低く設定すると、多くのメリットがある一方で、デメリットにも注意が必要です。役員報酬を最低水準に設定すれば社会保険料は最安になりますが、その分、将来受け取る年金額が小さくなる可能性があります。

また、役員報酬が低すぎる状態は金融機関の融資審査でマイクロ法人としての信用評価が低く見られることがあり、資金調達の面で不利に働く可能性があります。

マイクロ法人設立で社会保険料を軽減に関する注意点

役員報酬から控除される社会保険料や税金の額も最低となるため、節税メリットも限定的になり、場合によっては期待した効果が得られないことがあります。

デメリットの整理

- 将来の年金額が減少するリスク

- 融資審査で不利になる可能性

- 節税メリットが最低水準となる場合がある

合わせて読みたい「社会保険料の会社負担割合」に関するおすすめ記事

社会保険料の会社負担割合は?社会保険の計算方法や会社負担の注意点を徹底解説!

マイクロ法人を設立して社会保険料を最安・最低に抑えたい場合、役員報酬を月額8万円前後に設定することが最も一般的で実務的にも有効な方法です。社会保険料の最安化は大きな節約効果を生む可能性がありますが、同時にマイクロ法人としての信用力、将来の年金、節税効果など総合的な視点から判断することが重要です。

社会保険料を最安にしたい場合でも、単に最低額にこだわるだけでなく、全体のバランスを考えた設計が求められます。

法人成り後の社会保険手続きの概要

個人事業主から法人化(法人成り)を行うと、社会保険への加入が原則として義務付けられます。法人設立時には、健康保険・厚生年金保険・労働保険の手続きが必要です。それぞれの手続きについて詳しく解説します。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

1. 健康保険と厚生年金保険

法人成りをした場合、健康保険と厚生年金保険への加入は必須です。設立日または新たな加入者発生から「5日以内」に、会社所在地の年金事務所に届け出る必要があります。これは、法人としての加入手続きと役員(社長)や従業員の加入を指します。

「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部

社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

「厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?」

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介

2. 労働保険(労災保険と雇用保険)

労働保険は従業員のための保険で、法人化後に従業員を雇用する場合に加入が必要です。労災保険や雇用保険が適用されるよう、保険関係が成立した翌日から10日以内に「保険関係成立届」をハローワークへ提出し、雇用保険を適用する場合には「雇用保険適用事業所設置届」を併せて提出します。また、従業員を雇用した場合は翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」も提出する必要があります。ただし、役員のみが従事する場合は労災保険や雇用保険への加入は不要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するおすすめ記事

マイクロ法人の社会保険料に関するおすすめ記事:法人化とは?個人事業主が会社を設立するメリットやタイミングを解説

3. 介護保険と子ども・子育て拠出金

40歳以上の従業員がいる場合、介護保険は健康保険と連動して自動的に適用されるため、特別な手続きは不要です。また、子ども・子育て拠出金は厚生年金保険料と一緒に徴収され、全額会社負担となるため、追加の手続きは不要です。

4. 社会保険加入にかかる費用

法人成りにより社会保険に加入すると、保険料の一部を会社が負担することになります。保険料は料率や従業員数によって異なるため、年金事務所やハローワークで最新の料率を確認するのが望ましいでしょう。

法人化後は速やかに社会保険手続きを行い、適切な届け出をすることで円滑な事業運営が可能になります。

合わせて読みたい「個人事業主から法人化したときの社会保険手続き」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!

また、個人事業主から法人化した際のメリットについても詳細に解説しているため、個人事業主から法人化するか迷っている方にはおすすめの記事です。

マイクロ法人設立時の注意点

ここまでマイクロ法人設立における社会保険の節税メリットについて解説してきましたが、実際にマイクロ法人を設立した起業家の中には、「予想と異なったことがあった」「もっと違うアプローチをすればよかった」と後悔する人も多いようです。

「役員報酬と労務リスク」編集部

近年増加している労務リスクを抑えるために会社設立直後から税理士だけではなく社労士とも顧問契約を結ぶ会社が増えています。会社設立後に役員報酬を含む給与計算や、役員報酬の適正額を判断する際には社労士への相談がおすすめです。

ただし、将来起こりうる課題を事前に把握しておけば、適切な対策が取ることができます。ここでは「マイクロ法人を立ち上げて起業家が後悔したこと」を紹介します。

合わせて読みたい「役員報酬の相談を税理士にするポイント」に関するおすすめ記事

役員報酬の相談は税理士に依頼すべき?その理由とポイントを解説

マイクロ法人の立ち上げ前や直後に後悔したこと

- マイクロ法人を設立する際、定款の内容を適当に決めてしまい、後で修正するために3万円もかかってしまった。

- 個人の判断でマイクロ法人の届出書類を作成した結果、税金の面で損をしてしまう内容に後から気づいた。

- マイクロ法人の設立の申請作業を1人で行ったため、非常に手間がかかり本業に支障が出てしまった。

- マイクロ法人の設立費用の補填に使える助成金の存在を知らず、損をしてしまった。

1人で進めようとすると、業務が手に負えなくなったり、必要な知識が不足して失敗する可能性があり、その結果後悔することがあるようです。

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の立ち上げ後に後悔したこと

- マイクロ法人の決算は、経費処理や法人税の計算が非常に複雑で、予想以上に手間がかかった

- 社会保険料の算出が複雑で、1人で対応するのが困難だった

- バーチャルオフィスの契約料や社会保険料、法人税などの負担が思ったよりも大きかった

個人事業主の場合、自身で確定申告を行う人も多いですが、マイクロ法人となると一人で処理するのは難しいことがあります。特に、経理や税務の面で多くの課題が予想されます。必要に応じて、事前に税理士などに相談するのもおすすめです。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事

法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関する

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関する

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するおすすめ記事

マイクロ法人の社会保険料に関するおすすめ記事:フリーランス・個人事業主は知っておきたい新たな選択肢「マイクロ法人」とは?

【参考】売上がないマイクロ法人でも注意すべき事項とは?

売上がないマイクロ法人であっても、法人名義の銀行口座は適切に管理することが重要です。法人の維持費や経費の支払いをスムーズに行うために、定期的に残高を確認し、入出金の履歴を明確に記録しておく必要があります。特に、不正利用や誤送金のリスクを防ぐためにも、こまめなチェックが欠かせません。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

また、法人の事務所に関しても慎重な管理が求められます。賃貸契約を法人名義で締結している場合、売上がなくても賃料の支払い義務は発生します。さらに、事務所の住所を法人登記に使用している場合、契約を解約してしまうと法人の所在地が不明となり、税務署や金融機関からの重要な通知を受け取れなくなる可能性があるため、慎重に判断することが大切です。

マイクロ法人の社会保険料を最安化に関するポイント!

特にバーチャルオフィスを利用している場合は、契約の更新時期や条件を事前に確認しましょう。

マイクロ法人に関連するお薦め記事:「マイクロ法人は売上なしでも大丈夫?メリットやデメリットについても解説

マイクロ法人設立に伴う社会保険のよくある疑問|Q&A

Q.マイクロ法人設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できる?

マイクロ法人設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できるケースもあります。

労働者性が強く雇用関係があると認められる場合に限って、雇用保険の加入が認められています。

マイクロ法人の社会保険料に関するポイント

【使用人兼務役員とは】

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者

参考:「使用人兼務役員の範囲」

Q: マイクロ法人を設立すると必ず社会保険料が安くなるのですか?

A: 必ずしも安くなるとは限りません。マイクロ法人を設立すると、法人の役員は原則として社会保険に加入義務が発生します。そのため、適切な役員報酬の設定や会社の運営状況を踏まえて判断する必要があります。

マイクロ法人の社会保険料に関する注意点

マイクロ法人で役員報酬を極端に低く設定しすぎると、実務上の不利益や将来の年金受給額に影響が出るため、節税効果だけでなく長期的な視点で考えることが大切です。

「 マイクロ法人の役員報酬は最低12000円以上がおすすめ!役員報酬の決め方について詳しく解説! 」

Q: マイクロ法人で社会保険料を軽減する具体的な方法は?

A: 一般的な方法としては、役員報酬を必要最低限に設定することが挙げられます。例えば、役員報酬を月額6万円程度に抑えると、社会保険料の負担を軽減しつつ法人税の節税効果も得られます。また、マイクロ法人では役員報酬と事業の収益を切り分けられるため、個人事業主に比べて柔軟な資金管理が可能になります。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!

Q: マイクロ法人と社会保険料の関係で注意すべき点は?

A: 注意点としては、社会保険料を軽減しすぎると将来の年金や健康保険の保障が不十分になる可能性があることです。また、税務署や年金事務所から「不自然に低い役員報酬」と見なされるリスクもあるため、適正な水準を意識する必要があります。社会保険料を下げることばかりに注目せず、法人としての信用や福利厚生面の影響も考慮することが大切です。

まとめ

役員の報酬を45,000円に設定することで、マイクロ法人の社会保険料が大幅に削減されます。マイクロ法人を設立する最も大きなメリットは、社会保険料や所得税の軽減にあります。

ただし、マイクロ法人の設立には費用がかかり、手続きも複雑です。マイクロ法人の社会保険料や所得税における節税のメリットだけでなく、デメリットも把握してビジネスの運営形態を検討しましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!