役員賞与のメリットとデメリットを詳細に解説!役員賞与を損金算入するための方法も紹介

カテゴリー:

公開日:2025年2月

更新日:2026年1月6日

現代の企業活動において、会社を支える役員の報酬体系は非常に重要なテーマです。その中でも、業績に応じて支給される役員賞与は注目される報酬の一つですが、税務上のルールや会計処理に関する制約があるため、適切に運用しなければ予期せぬ税負担や処理ミスを招く可能性があります。

本記事では、役員賞与のメリットとデメリットという視点から、役員賞与の基本的な概要を整理し、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。さらに、役員賞与を適切に損金算入するための方法や注意点についても言及し、メリットを最大限に活かしながら、デメリットを回避するためのポイントを包括的にご紹介します。

役員賞与の適用を検討している経営者や財務担当者の方は、ぜひ本記事を参考にし、メリットを活かした戦略的な活用方法を見出し、デメリットによるリスクを最小限に抑えましょう。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与の導入は慎重に検討しましょう!

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与のメリットとデメリットに関連して以下のサイトも是非ご覧ください。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

役員賞与のメリットとデメリットに関連して、役員賞与を利用した節税方法は以下の記事を参考にしてください。

「役員賞与を使った社会保険料の節約術」

目次

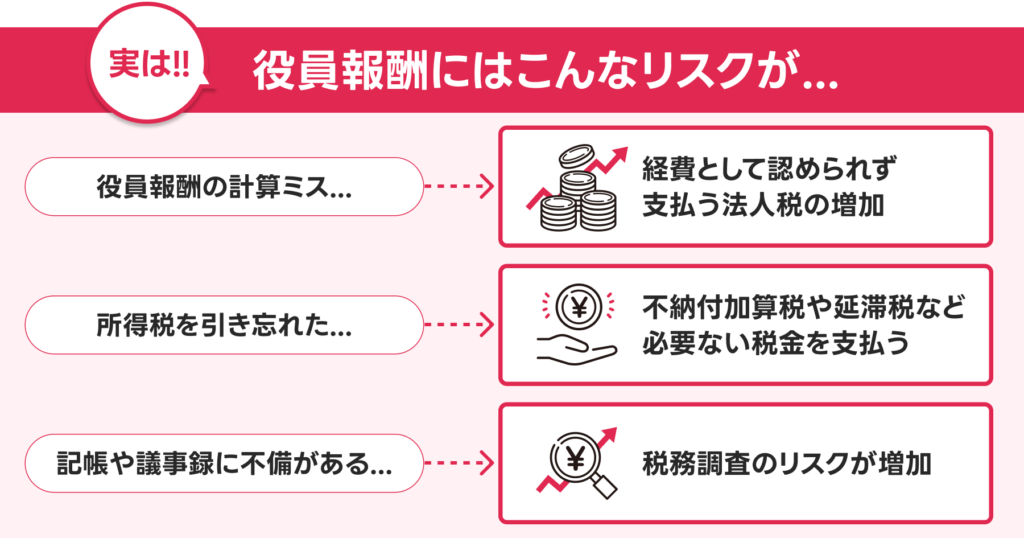

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬(賞与)の計算を任せるべき理由

役員賞与の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員賞与の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員賞与は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員賞与の計算ミスは例外ではありません。

役員賞与の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員賞与の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説!」

役員賞与の計算ミスによる税務・信用リスク

役員賞与を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員賞与は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員賞与の計算ミスが続くと、税務署から「役員賞与を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員賞与には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員賞与の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬(役員賞与)の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員賞与の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

1. 役員賞与とは?

役員賞与とは、取締役や代表取締役など会社の経営を担う役員に支給されるボーナスのことで、一般社員における「夏季・冬季ボーナス」と似た仕組みを持ちながらも、税務面や会計上での特有の扱いがある点が大きな特徴です。役員賞与のメリットとしては、経営陣の業績に対するモチベーションを高める効果や、会社の成長に応じて柔軟に報酬を調整できる点が挙げられます。

役員賞与のメリットに関連する参考記事:「役員賞与とは?役員報酬との違いや節税対策について解説」

さらに、一定の要件を満たせば役員賞与を損金算入できるメリットもあります。

「役員賞与」編集部

東証一部・東証二部上場企業2,600社の役員賞与の平均が640万円です。

参考:日本総研

合わせて読みたい「役員報酬の未払い計上」に関するおすすめ記事

役員報酬の未払い計上はできる?役員報酬の未払金計上するときの仕訳も解説!

一方で、役員賞与にはデメリットも存在します。最大のデメリットのひとつは、税務上・会計上の要件を誤ると損金不算入(経費として認められない)扱いになるリスクが高まることです。とくに、役員賞与を損金算入するためには「事前確定届出給与」や「定期同額給与」など、法律や税務当局が定める厳格な条件を満たさなければなりません。要件を満たさずに恣意的に賞与額を変動させてしまうと、結果的に法人税の負担が増加するというデメリットにつながります。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

事前確定届出給与は他の損金算入できる支給形態よりも厳格な規定が存在します。

したがって、役員賞与を導入する際には、これらのメリットを最大限に活かしつつ、デメリットとなり得る要因を事前に把握・回避するために慎重な設計と準備が不可欠です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

2. 役員賞与と役員給与の違い

「役員賞与 メリット デメリット」を考える際には、役員賞与と役員給与の違いも理解しておきましょう。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

「役員賞与・役員報酬を巡る問題」

税法上、役員賞与のメリットやデメリットを検討する場合でも、実は「支給方法」という形式によって役員報酬と役員賞与が区別されています。具体的には、定期的に支給される給与は役員報酬とみなされ、臨時に支給されるものが役員賞与に該当する仕組みです。したがって、役員賞与のメリットを最大化したい、あるいは役員賞与のデメリットを極力避けたいのであれば、支給を行うタイミングや形式を十分に考慮し、税務上のルールに沿った形で設計することが不可欠となります。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するポイント!

法人税法上、たとえ臨時的な給与であっても、定期的な給与を受け取っていない役員に対し年俸の形(ただし、利益連動型のものを除く)で支給する場合や、退職に際して支払う場合は「臨時的な給与」に該当しません。それ以外の一時的に支給される報酬は、すべて役員賞与として扱われるのが原則です。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する注意点

役員賞与を導入する際のメリットとしては、業績に応じた柔軟な支給が可能になることが挙げられますが、逆にデメリットとして、誤った区分や過度な支給があった場合に税務上のトラブルが生じやすい点も無視できません。また、支給額が極端に高い役員報酬については、法人税法施行令に定められた実質基準や形式基準をもとに「役員賞与」に該当するかどうかを厳格に判断することが規定されています。したがって、役員賞与のメリットとデメリットをしっかり把握し、適切なルールと金額設定を行うことが重要です。

「過大な役員報酬かどうかを判断するときに使われる3つの「基準」」

3. 役員賞与のメリット

役員賞与を導入するにあたって、まずは役員賞与のメリットを整理しましょう。企業経営において、役員賞与が効果的に機能する場合があります。以下は代表的な役員賞与 メリットです。

【役員賞与のメリット①】

役員賞与を損金算入できるメリットと注意点

「役員賞与」を事前確定届出給与として支給する最大のメリットは、通常は損金不算入となる役員賞与を経費扱いできる点にあります。本来、従業員への賞与と違って役員賞与は損金に算入できないため、あらかじめ税務署に支給時期と支給額を届け出なければ、法人税の計算上不利になる可能性があります。しかし、事前確定届出給与としてしっかり手続きを踏めば、会計上の利益を圧縮し、結果として法人税を抑えられるメリットが期待できます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

役員賞与などにかかる所得税については以下の記事も是非参考にしてください。

「 役員賞与に所得税はかかる?役員賞与を支給する際の注意点や、損金算入し節税する方法も紹介!」

一方、事前確定届出給与による役員賞与にはデメリットも存在します。具体的には、支給額や支給タイミングを事前に決めてしまうため、後から変更しにくいという点が挙げられます。思わぬ経営環境の変化や資金繰りの問題が生じても、届け出通りに支給しなければ損金算入の要件を満たさなくなるリスクがあるのです。こうしたデメリットを理解したうえで、計画性をもって導入しなければ、せっかくの役員賞与のメリットが裏目に出る可能性も否定できません。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「事前確定届出給与とは?手続きやメリット・デメリットについて解説」

このように、事前確定届出給与による役員賞与には大きなメリットがある一方、思わぬデメリットも生じ得るため、制度の特性をしっかり理解しながら自社に最適な報酬設計を行うことが重要です。

合わせて読みたい「役員賞与の届出の書き方」に関するおすすめ記事

役員賞与を損金算入するために必要な事前確定届出給与とは?書き方や提出期限を解説!

【役員賞与のメリット②】

社会保険料を抑えられる場合もある

「役員賞与」を導入する際の大きなメリットの一つとして、社会保険料の負担を軽減できる可能性が挙げられます。社会保険料は原則として4~6月の給与を基準に算定されるため、毎月支払う定期同額給与の額を抑えたうえで、事前確定届出給与という形でまとまった役員賞与を支給すれば、会社および役員個人が支払う社会保険料を減らせる可能性があるのです。

合わせて読みたい「みなし役員とは」に関するおすすめ記事

みなし役員とは?判定フローチャート付きで配偶者や給与の影響を解説

また、役員賞与(社会保険上の「賞与」扱い)に対しても社会保険料は発生しますが、健康保険料は年間573万円、厚生年金については1回あたり150万円までといった上限が定められているというメリットがあります。上限を超える部分には社会保険料がかからないため、必要に応じて年3回までの支給枠を活用すれば、社会保険料負担を最適化できる可能性があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人を設立して社会保険料を軽減させる方法は以下の記事をご覧ください。

「マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説」

ただし、社会保険料の負担を下げるメリットと引き換えに、将来的な老齢年金や傷病手当金が減る、あるいは所得税の増加リスクが高まるといったデメリットも考えられます。したがって、役員賞与を活用して社会保険料を節約する際には、短期的なコスト削減だけでなく、長期的な財務状況やライフプランへの影響というデメリット面にも目を向けることが重要です。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説」

【役員賞与のメリット③】

業績に連動したインセンティブ設計ができる

役員賞与を導入する最大のメリットは、業績と連動した報酬制度を設けやすい点です。たとえば業績が好調であれば賞与額を増やすことで、役員のモチベーション向上につながります。逆に業績が悪化した場合には賞与を抑制するなど、企業の業績に応じて柔軟に設計ができる点が、役員賞与のメリットと言えます。

「賞与を使った節税方法」編集部

役員賞与を使った節税方法については、【役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!】のサイトも是非ご覧ください。

合わせて読みたい「役員報酬 いつまでに決める」に関するおすすめ記事

役員報酬(役員賞与)はいつまでに決める?役員報酬額(役員賞与)を変更しても損金算入するためのポイントも紹介

【役員賞与のメリット④】

優秀な人材の確保・経営意欲の向上

企業の成長には優秀な経営者や役員が欠かせません。役員賞与を設けることで、業績に応じた報酬アップを狙う優秀な人材を確保しやすくなります。さらに現在の役員にとっても、成果を出せばダイレクトに見返りを得られる仕組みは大きな動機付けとなります。こうした点も役員賞与のメリットの一つです。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

4. 役員賞与のデメリット

役員賞与を事前確定届出給与として支給する場合、節税効果や社会保険料の軽減といったメリットが期待できます。しかしながら、役員賞与に伴うデメリットも存在するため、導入を検討する際にはその点を十分に理解し、慎重に判断することが大切です。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

損金算入できるように役員賞与を支給する場合、「業績連動給与」と「事前確定届出給与」の2パターンが考えられます。

しかし、業績連動給与を導入する場合には制限が設けられており、中小企業では導入できない場合が多くあります。したがって、事前確定届出給与で支給した場合のデメリット・メリットについて解説します。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「役員賞与の節税方法とは?3つの方法と損金算入の条件を徹底解説!」

【役員賞与のデメリット①】

退職金・老齢年金・傷病手当金が減少する可能性

「役員賞与」を事前確定届出給与として設定すると、短期的に見れば社会保険料を抑えられるなどのメリットがあるため、導入を検討する企業も少なくありません。しかし、役員賞与を活用するうえでは、将来的に退職金・老齢年金・傷病手当金が少なくなるというデメリットも見逃せません。以下では、なぜ事前確定届出給与による役員賞与のメリットを享受すると同時に、こうしたデメリットが生じるのかを解説します。

合わせて読みたい「役員報酬はいくらが得」に関するおすすめ記事

役員報酬はいくらが得?節税方法や注意点について解説!

役員賞与のデメリット①-1

退職金が減る可能性

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与のメリットとデメリットに関して、以下の記事も是非ご覧ください。

「役員賞与とは?役員報酬との違いや節税効果について徹底解説」

事前確定届出給与で高額の役員賞与を設定すると、毎月の報酬部分(=最終報酬月額)が低くなりがちです。退職金は「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」で計算され、役員賞与の金額はこの計算に含まれません。

結果として、退職金の基準となる「最終報酬月額」が抑えられ、退職金全体が増えにくいというデメリットが生じます。節税面でのメリットを追求するあまりに退職金まで減ってしまう可能性がある点は、事前確定届出給与における役員賞与のデメリットとして把握しておくべきポイントです。

役員賞与のデメリット①-2

老齢年金が減少するリスク

老齢年金は毎月の給与額に基づく社会保険料の納付実績で支給額が変化します。もし、役員賞与によるメリットを狙うために月々の給与を低額に設定してしまうと、社会保険料の納付額も少なくなり、将来的に受け取れる老齢年金まで減ってしまうデメリットがあります。

【参考】老齢年金とは

国民年金や厚生年金に加入していた方は、老齢年金を受け取ることができます。

老齢年金には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があり、原則65歳から受給できます。

「老齢年金について」

社会保険料の負担軽減という役員賞与のメリットが、老後の資金計画に悪影響を及ぼす可能性がある点は、必ず検討材料に加えるべきです。

役員賞与のデメリット①-3

傷病手当金も減ってしまうリスク

傷病手当金も、老齢年金と同様に社会保険料の納付状況に応じて算定されます。毎月の給与を低く抑え、役員賞与を中心とした報酬体系を組んだ場合、社会保険料が少なくなるため、ケガや病気で長期休養を取る必要が生じた際に受け取れる傷病手当金が想定より少額になってしまうというデメリットが表面化するのです。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「【注意】少なすぎる役員報酬がよくない理由【メリット・デメリットを解説】」

日常的に健康管理を徹底していても、万が一に備える観点からは、こちらのデメリットも考慮することが重要です。

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

【役員賞与のデメリット②】

所得税の増加リスク

「役員賞与」をうまく活用すれば、節税や報酬の柔軟な調整といったメリットが得られることがありますが、一方でデメリットとして所得税が増える可能性も考慮しなければなりません。これは、所得税には「社会保険料控除」という仕組みが存在し、1年間に支払った社会保険料の分だけ、課税対象となる所得額を減らせるからです。

ところが、事前確定届出給与を利用して毎月の社会保険料を抑える形で役員賞与を高額に設定すると、控除額が小さくなるため、その分課税所得が増え、所得税が上昇してしまうデメリットが生じる可能性があります。加えて、所得金額が増えるほど税率も高くなるため、最終的に納税額が想定以上に膨らむ恐れも否めません。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!」

役員賞与のメリットとデメリットに関連するポイント!

このように、役員賞与には節税面などのメリットだけでなく、社会保険料控除の減少によって所得税が増えるデメリットもあるため、役員報酬の体系を見直す際には、短期的な効果と長期的な負担のバランスを十分に検討することが大切です。

4-3. 社員との不公平感の発生

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与のメリットとデメリットに関して、以下の記事も是非ご覧ください。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「社長に賞与は出せないって本当? 役員賞与のメリットとデメリット」

役員と社員の間に支給の基準や金額の差が大きすぎると、社員の士気低下につながる可能性があります。成果連動報酬だからといって、社員とまったく異なるタイミングや金額で支給が行われると、会社全体の一体感に悪影響が出る場合があるため注意が必要です。こうした点も役員賞与のデメリットとして見落とされがちなので、導入時には検討が欠かせません。

5. 役員賞与を損金算入するための条件と方法

企業が役員賞与を導入する最大の理由のひとつは「法人税法上のメリット」を期待しているからです。しかし、法律上は役員への賞与は原則として損金不算入とされています。そのため、きちんと役員賞与のメリットを活かしながら税務上で有利に取り扱うためには、損金算入が認められる要件を満たさなければなりません。ここでは、代表的な損金算入の方法とその条件を解説します。

5-1. 損金算入が認められる主なケース

定期同額給与

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

役員賞与のメリットとデメリットの理解を深めるうえで、以下の記事も参考にしながら定期同額給与についても確認しておきましょう。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「定期同額給与とは?改定方法や損金算入できる役員報酬の条件も解説」

定期同額給与とは、法人の役員に対して1ヶ月以下の頻度で定額を報酬として支払う制度(およびその給与額)のことです。

月1回程度のペースで報酬を支払うという点では一般社員に支給する月給と似ていますが、定期同額給与には事前に株主総会等で金額を決定できるというメリットがある一方、支給額の変更が基本的に年単位に限られるというデメリットもあります。

定期同額給与は損金算入が認められている役員報酬ですが、役員報酬の金額を変更する際にも厳密なルールがあり、メリットだけでなくデメリットを理解したうえで設定することが重要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

事前確定届出給与

事前確定届出給与は、役員報酬の一形態であり、従業員の賞与に近い性質を持ちますが、「役員賞与」とみなされる場合も少なくありません。支給時期や支給額をあらかじめ設定して税務署へ届け出ることで、会社の課税所得を減らすメリットが得られます。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

役員賞与を事前確定届出給与として支給する場合の注意点は以下の記事がおすすめです。

「事前確定届出給与とは?期限や役員報酬の届出方法を解説」

ただし、この制度にはデメリットもあり、事前に届け出た内容と異なる支給を行うと、報酬全額が損金として認められない可能性がある点には注意が必要です。また、業績の急激な悪化などで資金繰りが苦しくなっても簡単に減額できないのは、まさに「役員賞与」のデメリットの一つと言えるでしょう。万が一損金算入を認められない場合、結果として税負担が増える恐れがあるため、導入を検討する際には役員賞与のメリットとデメリットを十分に考慮することが大切です。

合わせて読みたい「賞与(役員賞与)の計算方法シミュレーション」に関するおすすめ記事

賞与(役員賞与)の計算方法をシミュレーション!手取りや・税金・社会保険料はいくらになる?

業績連動給与

上場企業などが、売上や営業利益といった一定の指標に連動させて役員に支給する報酬は、税務上「役員賞与」として扱われるケースもあります。こうした仕組みには、業績に応じて報酬を変動できるというメリットがある一方、導入に際しては要件が非常に複雑で、誤った評価指標や算定方法を選択すると税務上のデメリットが生じる可能性があります。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

現在のところ有価証券報告書を提出しているような大企業にしか適用しづらく、実際にこの形態の役員賞与を導入している企業はごく一部にとどまっているのが現状です。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「業績連動給与によるメリットと要件」

5-2. 事前確定届出給与を使った損金算入

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

中小企業を含む多くの法人が役員賞与で採用しやすいのが事前確定届出給与です。これは、決算開始日からおおむね1か月以内(もしくは定時株主総会から1か月以内など、一定のタイミング)に税務署に「届出」を行い、支給時期と支給額をあらかじめ確定させるというものです。

この制度を利用すると、適切に届出をした額と時期に賞与を支給した場合、それが「役員賞与」であっても損金算入できるため、法人税上のメリットが大きくなります。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する注意点

ただし、業績が思わしくないときでも役員賞与を届出通りに支給しないと損金不算入扱いとなってしまうため、資金繰りを含めて慎重に計画を立てる必要があります。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

役員賞与のメリットとデメリットに関連して以下の記事も参考になるでしょう。

「役員賞与の増額で社会保険料を節約できる!シミュレーションと注意点について解説」

6. 役員賞与と税務上の注意点

役員賞与には数多くのメリットがある一方で、税務的なデメリットやリスクも無視できません。ここでは、役員賞与をめぐる代表的な税務上の注意点について解説します。

6-1. 届出内容の変更は原則不可

役員賞与を支給するうえで事前確定届出給与を使う場合、支給時期や支給額は届け出たとおり実施しなければなりません。後から「業績が悪化したから支給をやめる」「金額を減額する」といった変更をしてしまうと、届出の要件を満たさなくなり、結果的にその賞与は損金不算入になる可能性が非常に高くなります。

6-2. 形式だけの業績連動ではNG

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

業績連動給与の具体的な計算方法は以下の記事が参考になるでしょう。

「業績連動給与とは?法律と計算方法について解説」

業績連動給与として役員賞与の損金算入を狙う場合には、単に「売上に応じて変動する」と表明するだけでは不足です。具体的な指標(KPI)や算定方法を明確に社内規程などに落とし込み、それが客観的に検証できる必要があります。形式だけで実質的には恣意的に決定していると、税務署から指摘されて損金不算入となりかねません。

6-3. 株主総会の決議や定款の整備も重要

役員賞与を支給するには、株主総会での決議や定款上の規定も確認する必要があります。とくに上場企業や大規模な非上場企業では、報酬委員会などを設けて役員の報酬体系を決定するケースもあります。こうした手続きに不備があると、税務上も否認されやすくなる点に注意が必要です。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与のメリットとデメリットに関連して以下のサイトも是非ご覧ください。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事

「株主総会議事録の書き方とは? 概要、作成方法から記載例まで徹底解説」

7. 役員賞与の具体的な設定・支給手順

「役員賞与 メリット デメリット」を踏まえて役員賞与を導入する場合、どのような流れで準備・実行すればよいのでしょうか。ここでは、中小企業を想定した大まかな手順を紹介します。

7-1. 事前準備:会社の予算・業績目標の確認

まずは会社全体の業績見通しや予算を確認し、「どの程度の利益が期待できるか」「その利益の中から役員賞与をどの程度確保できるか」を見極めます。役員賞与を支給するメリットを活かしたいのか、デメリットを回避しながらどれだけの報酬を設定したいのか、検討材料を整理しましょう。

「役員賞与のメリットとデメリット」編集部

役員賞与のメリットとデメリットに関連して以下のサイトも是非ご覧ください。

役員賞与のメリットとデメリットに関連するおすすめ記事

7-2. 株主総会(または取締役会)で報酬の方針を決定

次に、株主総会あるいは取締役会(会社の規模や制度によって異なります)で役員賞与の支給方針や限度額を決議します。上場企業の場合は、報酬委員会などが詳しい算定方法を策定することもあります。ここで決まった内容が後々の税務上の判断材料にもなるため、丁寧に議事録を作成することが重要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「役員報酬 株主総会議事録」に関するおすすめ記事

役員報酬(役員賞与)の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

7-3. 税務署への届出(事前確定届出給与の場合)

事前確定届出給与制度を利用して役員賞与を損金算入したい場合には、所定の様式に従って税務署へ届け出を行います。届出書には、対象となる役員の名前や支給額、支給予定日を明記し、それを踏まえた計画書を提出します。提出期限は原則として「定時株主総会から1か月以内」など、厳密に定められていますので注意が必要です。

7-4. 実際の支給

参考記事:「役員賞与を活用した節税方法とは?具体的な手続き方法や注意点についても解説!」

届出通りに時期がきたら、必ず設定した金額どおりに役員賞与を支給します。業績が当初の見込みより悪化したり、逆に好調だったとしても、安易に金額を変更すると損金不算入リスクが高まります。この点は役員賞与のメリットよりもデメリットの方が大きくなる場面なので、慎重に判断しましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

7-5. 会計処理と税務申告

支給した役員賞与については、損金として計上したうえで法人税の確定申告を行います。税理士や会計事務所と連携し、ミスのないよう書類を整備しましょう。もし税務調査などで確認が入った場合にも、決定プロセスや支給実績を客観的に示せるようにしておくことが大切です。

役員賞与のメリットとデメリットの関連する参考記事

役員賞与のメリットとデメリット以外に、支給方法について税務調査で指摘されやすいポイントなどについては以下の記事をご覧ください。

「役員報酬の相場とは?税務調査で指摘されやすいポイントや注意すべき箇所について解説」

8. 役員賞与導入時のよくある疑問と対処法

ここでは、実際に役員賞与を導入する際によく出てくる疑問と、その対処法をいくつか紹介します。

8-1. 役員賞与を支給しないと役員のモチベーションが下がるのでは?

業績が不振で支給が難しい状況が続くと、役員のモチベーション低下が懸念されます。そこで、会社としては役員賞与以外にも何らかの報奨制度や福利厚生を充実させるなど、総合的に役員に対する待遇を考える必要があります。

8-2. 中小企業でのメリットはどのくらい?

中小企業でも、事前確定届出給与を利用することで損金算入のメリットが得られます。ただし、キャッシュフローが逼迫しやすいというデメリットにも注意が必要です。実際には、思い切って役員賞与を設定せず、定期同額給与の範囲内で報酬を調整する企業もあります。

合わせて読みたい「役員賞与 社会保険料」に関するおすすめ記事

役員賞与を活用した社会保険料の節税術とは?具体的な手続き方法やデメリットを解説!

8-3. 業績連動給与を導入すれば柔軟に変動させられる?

上場企業などが導入する業績連動給与は、定量的な指標に基づいて役員報酬を変動させる仕組みですが、税務上は「客観的かつ合理的に算定される仕組み」でなければ認められません。しかも、契約内容や制度設計が複雑になるため、中小企業にはハードルが高いことが多いです。

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる!」

8-4. 一度決めた賞与の金額を増やしたり減らしたりできる?

原則として事前確定届出給与の届出後に金額や支給時期を変更することはできないデメリットがあります。もし変更が必要になった場合には、やむを得ない事情(例えば重大災害や大規模な経営環境の激変など)があることを税務当局に説明し、認められるかどうかはケースバイケースです。無断で変更したり取りやめたりすると、損金不算入になる恐れが高いので注意が必要です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員賞与のメリットとデメリットに関連する参考記事:「事前確定届出給与の臨時改定事由について」

合わせて読みたい「役員報酬をいつまでに決めるべきか」に関するおすすめ記事

役員報酬はいつまでに決める?役員報酬額を変更しても損金算入するためのポイントも紹介

Q&A|よくある質問

Q: 役員賞与を損金算入する方法はありますか?

はい、役員賞与を損金算入する方法としては事前確定届出給与が一般的です。これは、事前に税務署へ役員賞与の支給額・支給時期を届け出ておくことで、税務上の損金に算入できる制度です。手続きを正しく行えば、役員賞与のメリットを活かしつつ、法人税の節税を実現できます。

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

ただし、届出を怠ったり、支給時期や金額を変更した場合には損金算入が認められず、デメリットとなる可能性があるため注意が必要です。

Q: メリットとデメリットを比較すると、役員賞与は導入すべきでしょうか?

役員賞与を導入するかどうかは、会社の状況や節税方針によって異なります。メリットとしては「役員のやる気向上」「利益還元」「損金算入による節税効果」がありますが、デメリットとしては「損金不算入のリスク」「税金負担増」「手続きが煩雑」といった点が挙げられます。したがって、役員賞与を検討する際には、メリットとデメリットをバランスよく比較し、税理士のアドバイスを受けながらシミュレーションすることが重要です。

まとめ:役員賞与をうまく活用して企業の発展を目指す

「役員賞与 メリット デメリット」という観点から、ここまで詳しく解説してきました。役員賞与のメリットとしては、業績連動型のモチベーション強化や役員コストの変動費化が挙げられます。一方で、税務上のリスクやキャッシュフロー圧迫といったデメリットも無視できません。

役員賞与を損金算入するための方法としては、主に事前確定届出給与が中小企業にも取り入れやすい選択肢となります。この制度を活用すれば、役員賞与でありながら法人税の計算上もメリットを得ることが可能です。とはいえ、一度届け出た賞与額を業績悪化時に減額できないなどの不便さもあり、計画性とキャッシュフロー管理が非常に重要となります。

最終的には、会社の規模や業績、株主構成や役員の考え方などを総合的に考慮しながら、「役員賞与を導入すべきか」「どのタイミングでいくら支給するか」を決定していく必要があります。導入を検討する際は、税理士や社労士などの専門家と相談するのがおすすめです。

- 役員賞与のメリットとデメリットをしっかり把握し、実施するかどうかを判断する

- 役員賞与を損金算入したい場合は、事前確定届出給与をはじめとする適切な制度を活用する

- 変更が難しいため、賞与額や時期を決める際には業績見通しとキャッシュフロー管理を慎重に行う

- 社員との公平感にも配慮し、企業全体の報酬ポリシーを策定する

こうした点を踏まえたうえで、役員賞与を賢く活用できれば、企業の業績向上や役員のモチベーションアップにもつなげることができます。メリットとデメリットをしっかり理解して、企業の経営戦略に沿った形で役員賞与を導入し、会社のさらなる発展を目指しましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!