ChatGPT月額料金の勘定科目とは?消費税(インボイス)の取り扱いについて解説!

カテゴリー:

公開日:2025年8月

更新日:2026年1月10日

近年、業務効率化やAI活用の流れの中で、ChatGPTを業務ツールとして導入する企業や個人事業主が急増しています。しかし、ChatGPTの月額料金を経費として処理する際に、多くの方が悩むのが「ChatGPTの利用料はどの勘定科目で処理すればいいのか?」という問題です。ChatGPTの勘定科目の選定は、使用目的によって変わり、会計処理や税務上の取扱いに大きな影響を与えます。

たとえば、ChatGPTを社内の情報収集やコミュニケーションツールとして使用している場合には、「通信費」という勘定科目が考えられます。一方で、ChatGPTを外注業務の代替や自動化ツールとして活用している場合には、「支払手数料」や「雑費」といった勘定科目が適しているケースもあります。さらに、AI開発や製品開発に関連してChatGPTを活用しているのであれば、「研究開発費」という勘定科目で処理する選択肢も出てきます。このように、ChatGPTの勘定科目の判断には、利用目的と会計基準の正確な理解が欠かせません。

加えて、2025年1月からOpenAIがインボイス制度に対応する「登録国外事業者」となったことで、ChatGPTの月額料金に対する消費税の処理方法や、勘定科目ごとのインボイス対応の有無についても注意が必要です。ChatGPTの勘定科目を適切に分類しないと、仕入税額控除が受けられないなど、税務リスクが発生する可能性もあります。

本記事では、ChatGPTの利用料に対して最も適切な勘定科目の選び方、勘定科目別の消費税区分、インボイス制度への対応方法について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。ChatGPTの勘定科目処理に自信がない方、税務調査に備えておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPTの勘定科目を正しく選び、正確な会計処理を実現しましょう。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

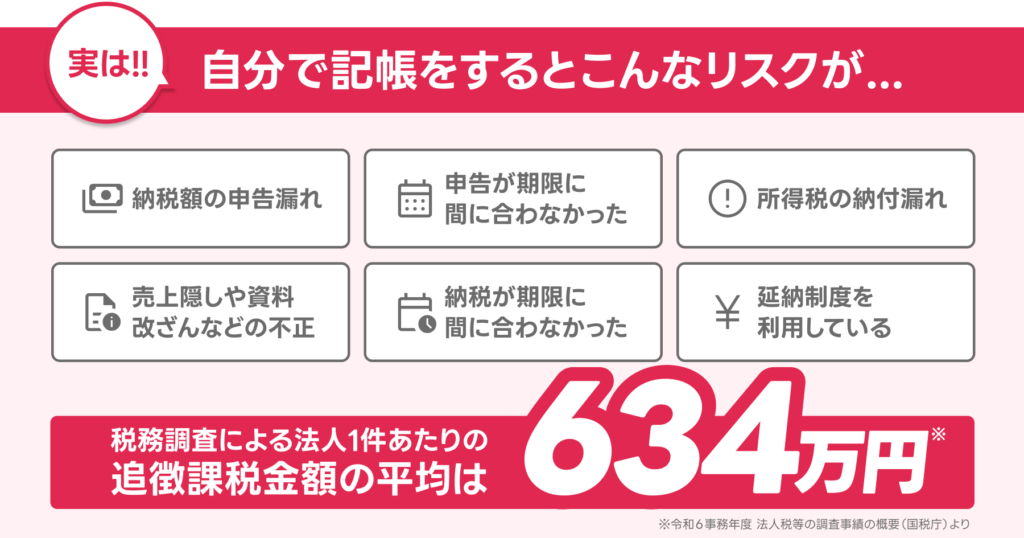

【決算と記帳は任せるべき】法人の89%に顧問税理士がいる理由

企業の決算や記帳は単なる数字の入力作業ではなく、税法・会計基準・提出期限という複雑に絡み合うルールの中で進めなければなりません。実際、国税庁が発表した令和6事務年度のデータでは、申告漏れ総額9,741億円、追徴税額3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均634万円と、調査を受けた企業に重くのしかかっています。さらに、海外取引を持つ法人では申告漏れ2,870億円と、調査の強化がより鮮明です。

参考:国税庁「延滞税について」

税理士に依頼に関連する注意点

自社での独学・手探りによる記帳と決算では、知らないうちに税額計算を誤り、過少申告加算税・重加算税・延滞税といった追徴課税が課されるリスクが常について回ります。

税金の世界には「善意のミスでも罰金」という冷徹な原則があり、一度税務署から問題点を指摘されると、その後の税務調査対象となり続けるケースも珍しくありません。つまり、税理士による正確な決算書の作成と記帳指導は、余計な罰金を避け、企業の信頼性と資金繰りを守る最強の盾となるのです。

特に創業期や成長フェーズの企業では、融資審査・補助金申請・取引先の信頼獲得など、決算書が企業の信用そのものとして評価されます。税理士に依頼することで、数字の根拠が明確で、税法に適合し、説明力のある決算書を作成でき、長期的な節税アドバイスや税務調査対応まで含めて経営を支えるパートナーとなってくれます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

| 税目 | 課されるケース | 税率・負担イメージ |

|---|---|---|

| 過少申告加算税 | 納税額の申告漏れ | 不足税額50万円以下:10%

50万円超:15% |

| 無申告加算税 | 期限内申告をしなかった | 50万円以下:15% 50万円超:20% 300万円超:30% |

| 不納付加算税 | 源泉所得税の納付遅れ | 自主納付:5% 税務署指摘後:10% |

| 重加算税 | 売上隠し・資料改ざんなど不正 | 過少申告・不納付の場合:35%

無申告の場合:40% |

| 延滞税 | 納期限までに納税できない | 2ヵ月以内:年7.3% or 基準割合+1% 2カ月超:年14.6% or 基準割合+7.3% |

| 利子税 | 延納制度利用時 | 年7.3% or 特例基準割合(R7は0.9%) |

税金は、正しく向き合えば企業の未来を守り、誤れば即座に罰金という形で跳ね返ってきます。

合わせて読みたい「税理士に顧問契約を依頼する時の注意点と契約書」に関するおすすめ記事

税理士に顧問契約を依頼するときの注意点と契約書のポイントを解説

ChatGPTの勘定科目はどう処理する?通信費・研究開発費・支払手数料の使い分けを徹底解説

ChatGPTの利用がビジネスシーンに広がるなか、「ChatGPTの利用料はどの勘定科目で処理すればよいのか?」と悩む経理担当者や個人事業主が増えています。ChatGPTは業務効率化や情報収集、開発支援など多岐にわたる用途があり、利用目的によって適切な勘定科目の選定が求められます。ChatGPTの勘定科目を誤って処理すると、会計上の整合性が崩れたり、税務調査での指摘を受ける可能性もあります。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「ChatGPTの勘定科目|経理担当者向け仕訳・消費税処理」

ここでは、ChatGPTの利用料を「通信費」「研究開発費」「支払手数料」という3つの主要な勘定科目に分類し、それぞれの適用条件と実務上のポイントをわかりやすく解説します。

ChatGPTの勘定科目①:通信費として処理するケース

まず、ChatGPTの利用料を通信費として処理する場合を見てみましょう。ChatGPTを業務上の情報収集や社内外とのコミュニケーションに活用している場合は、ChatGPTの勘定科目を通信費として処理するのが一般的です。たとえば、社員がChatGPTを用いて業界動向の調査を行ったり、顧客対応に使用する定型文を作成するためにChatGPTを活用する場合、それは通信インフラの一部として認識され、通信費という勘定科目に分類されるのが妥当です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

特に、SlackやZoomといったツールと同様に、ChatGPTを社内での業務連携ツールの延長として使用している場合は、ChatGPTの勘定科目を通信費とすることにより会計処理の整合性が保たれます。

ChatGPTの勘定科目に関するポイント!

ただし、ChatGPTの勘定科目を通信費とする際には、業務上の利用であることを明確に証明できるよう、利用目的の記録を残しておくことが重要です。社内ポリシーを定め、ChatGPTの用途を明示し、私的な利用と切り分けることが、勘定科目の妥当性を担保するうえで不可欠です。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPTの利用料を他の通信費(たとえばインターネット接続費やクラウド利用料など)と一括管理することで、ChatGPTの勘定科目処理の簡略化にもつながります。

ChatGPTの勘定科目②:研究開発費として処理するケース

次に、ChatGPTの勘定科目として研究開発費を選択する場合です。このケースは、ChatGPTを日常的な業務支援ではなく、新サービスや新機能の開発・試験に活用しているような場面が該当します。たとえば、自社プロダクトのAI機能開発の一環としてChatGPTのAPIを利用している場合、ChatGPTの勘定科目を研究開発費に分類することが可能です。その他にも、自然言語処理や自動対話モデルの試験的実装など、将来的な収益に直結する技術開発にChatGPTを用いているならば、研究活動の一部としてChatGPTの利用料を研究開発費に計上する判断が適切となります。

合わせて読みたい「会計ソフト比較一覧」に関するおすすめ記事

法人のおすすめ会計ソフト比較一覧【2025年最新版】

ChatGPTの勘定科目を研究開発費とするには、単に使用しているだけでなく、ChatGPTの使用目的が研究・開発目的であることを裏付ける資料が必要です。具体的には、ChatGPTを活用した開発計画書や実施報告書、プロジェクト資料、利用頻度や目的を記したログなどを整理・保管しておくことが求められます。また、ChatGPTの勘定科目を研究開発費とすることで、税務上の研究開発税制(税額控除等)を適用できる可能性もあるため、企業にとっては大きな節税メリットをもたらします。ChatGPTを研究開発費として処理する際には、顧問税理士との連携や税務署との事前相談も有効です。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

「Chat GPTの支払いをした場合、消費税の経理はどうなるの?【1万円未満の少額特例】」

ChatGPTの勘定科目③:支払手数料として処理するケース

最後に、ChatGPTの利用料を支払手数料として処理するケースです。ChatGPTを実質的に外注業務の代替ツールとして利用している場合は、ChatGPTの勘定科目を支払手数料とすることが検討されます。たとえば、以前は外部のライターやアシスタントに依頼していた契約書のたたき台作成、Q&Aのテンプレート作成、メール文面の下書きなどの作業を、現在はChatGPTで自動化しているという場合、ChatGPTは「人の手間」を代替する外部役務と見なすことができます。このような業務をChatGPTで担っているときは、ChatGPTの勘定科目を支払手数料として処理することにより、実態に即した会計処理が可能になります。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPT利用料の勘定科目や、消費税・インボイスの取り扱いにちおては、以下のサイトも是非ご覧ください。

「ChatGPTの経費計上と勘定科目の選び方」

ただし、ChatGPTの勘定科目を支払手数料とする際には、ChatGPTのどの業務をどの程度代替しているか、費用の対価として業務の外部化と同様の効果があるかを明確に記録しておくことが重要です。

ChatGPTの勘定科目に関する注意点

支払手数料という勘定科目は、税務調査の際に他の科目以上にチェックされやすいため、ChatGPTをそのように処理するには、実態と整合性のある資料や根拠を備えておく必要があります。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

このように、ChatGPTの利用料は、利用の目的や実態に応じて「通信費」「研究開発費」「支払手数料」などの適切な勘定科目を選定し、証憑や記録を整備しておくことが、会計処理と税務対応の両面で極めて重要です。

ChatGPTのような先進的なツールの導入は、便利である反面、勘定科目の判断においては従来よりも丁寧な運用と記録管理が求められます。ChatGPTの勘定科目処理に迷った際は、早めに専門家に相談し、自社にとって最適な処理方法を選択することをおすすめします。

ChatGPTの勘定科目の判断基準|目的別に分類

ChatGPTの利用目的に応じて、どの勘定科目に分類すべきかを判断するには、次のような視点で整理すると明確になります。

| 利用目的 | 適した勘定科目 | 判断のポイント |

|---|---|---|

| 情報収集・業務補助 | 通信費 | 他のツールと同様の役割であるか |

| 技術開発・AI研究 | 研究開発費 | 研究計画・成果報告が用意されているか |

| 作業代行・文書作成支援 | 支払手数料 | 外注的な業務であるかどうか |

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「サブスクリプションを経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ」

このように、ChatGPTの勘定科目は用途ごとに異なる処理が必要であり、「どの業務で」「どのように使ったか」の記録を残すことが、正しい会計処理の第一歩です。

ChatGPT料金の会計処理フロー|基本手順と仕訳方法

ChatGPTの導入がビジネスの現場で一般化しつつある中、経理担当者や個人事業主にとって重要なのが「ChatGPTの料金をどの勘定科目で処理すべきか」という会計上の判断です。

ChatGPTの料金処理では、「勘定科目の選定」「仕訳登録」「証憑管理」「消費税の扱い」など、正確な会計処理を行うためのポイントが数多く存在します。

税金に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ここでは、ChatGPTの会計処理に関する基本的なフローから、利用目的ごとに最適な勘定科目の選び方、さらには個人事業主と法人それぞれのケースでの注意点まで、網羅的に解説します。

ステップ①:ChatGPTの領収書や請求書を取得

ChatGPTの月額利用料金を経費処理するためには、まず領収書や請求書の取得が必要不可欠です。OpenAIの公式ダッシュボードからダウンロードできるPDF形式の領収書を保存しておくことで、会計処理時や税務調査の際に対応できます。

ステップ②:ChatGPTの仕訳を会計ソフトに入力

次に、ChatGPTの料金を会計ソフトに仕訳として登録します。仕訳例としては以下の通りです。

| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 通信費 | 〇〇 | 現金・預金 | 〇〇 |

このとき、「ChatGPTの勘定科目」を何にするかは、利用目的に応じて慎重に判断する必要があります。ChatGPTを情報収集や社内補助ツールとして使っていれば「通信費」、業務自動化の一環として使っていれば「支払手数料」、目的が明確でない場合には「雑費」とするのが無難です。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPT利用料の勘定科目や、消費税・インボイスの取り扱いにちおては、以下のサイトも是非ご覧ください。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「ChatGPTの月額利用料を経費計上する方法!勘定科目と仕訳は?」

ステップ③:ChatGPTの消費税区分を適切に処理

ChatGPTはOpenAI(米国法人)が提供するサービスのため、基本的には「国外取引」または「不課税取引」として消費税処理されます。

ChatGPTの勘定科目に関する注意点

ChatGPTの勘定科目が何であっても、消費税区分を誤ると帳簿上の整合性が崩れるため、会計ソフトの税区分設定には十分注意が必要です。税抜経理・税込経理のいずれかで統一しておくことも忘れないようにしましょう。

ステップ④:ChatGPT利用料の前払処理・期間按分

ChatGPTの料金が年間契約や長期契約で一括支払いされている場合は、「前払費用」として資産計上し、期間に応じて費用配分(按分)する必要があります。

この場合も、ChatGPTの勘定科目を「前払費用」→「通信費」などに振り替える仕訳が必要となるため、期末の処理には特に注意が必要です。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「ChatGPTを経費計上する時の勘定科目と仕訳例」

ステップ⑤:自動仕訳機能を活用してChatGPTの勘定科目を一貫処理

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用すれば、ChatGPTの支払履歴をもとに、勘定科目の候補を自動提案してくれます。ChatGPTの勘定科目処理を統一することで、誤入力や漏れを防ぎ、スムーズな経理業務が実現します。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

freee会計には「自動登録ルール」という機能があるため、記帳のミスと手間を減らすことができます。

ChatGPTの消費税はどう処理する?ChatGPTの勘定科目と消費税対応を完全ガイド

業務の効率化や情報収集ツールとして、ChatGPTを導入する企業や個人事業主が急増しています。ChatGPTは非常に高性能なAIチャットサービスであり、月額料金を支払って利用するサブスクリプション形式が一般的です。こうしたChatGPTの利用料に関して、経理上で重要になるのが、「どの勘定科目で処理するのか」と「消費税の扱いをどうするか」という点です。

ここでは、ChatGPTに関する消費税のルールを軸に、ChatGPTの勘定科目の選定、ChatGPTの税区分の判断、ChatGPTに係る仕入税額控除の可否、そしてChatGPTのインボイス対応まで、徹底的に解説します。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

ChatGPTの消費税は課税対象?「国内において」の基準と電子通信役務

ChatGPTのようなクラウドベースのAIサービスは、インターネットを通じて日本国内の利用者に提供される電気通信利用役務の提供に該当します。

2015年(平成27年)10月1日から、国外事業者が日本国内のユーザーに対して提供する電子サービスも消費税の課税対象に含まれるようになりました。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

したがって、ChatGPTの利用料は、「国内において行われる資産の譲渡等」として消費税の課税対象となり、ChatGPTの勘定科目をどう選ぶかに関わらず、消費税処理が必要になります。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事

法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

ChatGPTのサービス提供は「事業者向け」?「消費者向け」?

ChatGPTの利用が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するか、それとも「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するかによって、ChatGPTの消費税処理方法が大きく変わります。

■ ChatGPTが事業者向けサービスとして利用される場合

法人や個人事業主がChatGPTを明確に業務目的で利用し、ChatGPTの月額料金を経費として計上している場合には、事業者向けサービスとして分類され、リバースチャージ方式が適用されます。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「ChatGPTの月額料金を経費計上する方法とは?勘定科目や仕訳、注意点も解説!」

ChatGPTの勘定科目に関するポイント!

この場合、日本側の事業者がChatGPTの利用に対して、消費税を自己申告・納付する必要があります。

■ ChatGPTが消費者向けサービスとして扱われる場合

一方、ChatGPTの契約内容が個人利用または事業利用の明示がない場合は、消費者向け電気通信利用役務の提供に分類されます。この場合、原則としてOpenAI側が消費税の納税義務を負うものの、利用者側では仕入税額控除が制限されるという扱いになります。

ChatGPTの利用料は仕入税額控除できる?インボイス制度の影響

以前、ChatGPTの提供元であるOpenAI社は、日本国内での「登録国外事業者」には該当しておらず、そのためChatGPTの利用料に係る消費税については仕入税額控除ができない状態でした。これはChatGPTをどの勘定科目で処理するかに関わらず、仕入税額控除が認められない点に注意が必要でした。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPT利用料の勘定科目や、消費税・インボイスの取り扱いにちおては、以下のサイトも是非ご覧ください。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「生成AIのサブスクリプションの勘定科目はなんでしょう?」

しかし、2025年(令和7年)1月1日より、ChatGPTを提供するOpenAI, LLCが正式に登録国外事業者となったことが確認されており(登録番号:T4700150127989)、これによりChatGPTの利用料に係る消費税が仕入税額控除の対象となります。

つまり、ChatGPTの利用料がどの勘定科目(通信費、支払手数料、雑費など)であっても、消費税区分を「課税仕入10%」に設定することにより、ChatGPTの経費処理に対して消費税の控除が可能となったのです。

OpenAIからの案内|ChatGPTの請求書に消費税が加算される

2024年11月25日、OpenAIからChatGPTユーザーに対して以下の公式通知がありました。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

「2025年1月1日より、ChatGPTの請求書に対し、日本の消費税法に基づき10%の消費税を追加請求いたします。」

この案内により、今後はChatGPTの利用料に10%の消費税が上乗せされることが明確となりました。

ChatGPTの勘定科目を通信費や支払手数料に設定している場合でも、消費税の計上が必要であり、会計ソフトや帳簿において税区分を正確に登録することが求められます。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

「ChatGPTで会計業務を効率化!基本的な活用方法からプロンプトまで大公開」

ChatGPTの経費処理でよくある疑問

ChatGPTを業務で活用する企業や個人事業主が増える中、ChatGPTの利用料をどの勘定科目で処理するか、という点に関して多くの質問が寄せられています。ChatGPTのようなクラウド型AIサービスは、従来のサブスクリプション型サービスと異なり、勘定科目の選定や消費税の処理において特有の判断が求められます。ここでは、ChatGPTの勘定科目を正しく処理するために、実務でよくある疑問とその解決策を詳しく解説します。ChatGPTの勘定科目処理を間違えると税務否認や経理の混乱を招く恐れがあるため、正しい知識を身につけましょう。

合わせて読みたい「還付金」に関するおすすめ記事

還付金とは?還付が発生しうる税金の種類と還付条件についても解説!

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPT利用料の勘定科目や、消費税・インボイスの取り扱いにちおては、以下のサイトも是非ご覧ください。

「サブスクの勘定科目は? 具体的な仕訳例や会計処理のポイントを解説」

ChatGPTの勘定科目は他のサブスクリプションと同じでいいのでしょうか?

ChatGPTの経費処理においては、同じように月額課金される音楽配信やアプリのサブスクリプションとは異なり、ChatGPTの勘定科目は利用目的によって明確に分類する必要があります。たとえば、ChatGPTを業務で使用している場合、ChatGPTの勘定科目として最も一般的なのは「通信費」や「支払手数料」です。

合わせて読みたい「ChatGPTを使った記帳」に関するおすすめ記事

ChatGPTなどのAIを使って記帳するやり方|経理業務は生成AIにお任せ?

一方で、社内の福利厚生目的や従業員のリラックス用途でChatGPTを導入している場合には、「福利厚生費」という勘定科目で処理するケースも考えられます。また、広告やプロモーション関連の企画において、ChatGPTを活用した文案作成やコピー開発などがある場合は、「広告宣伝費」という勘定科目を選択することも可能です。

ChatGPTの勘定科目に関するポイント!

要するに、ChatGPTの勘定科目は「何のために使っているか」が最大の判断材料になります。ChatGPTを導入した段階で、その使用目的と担当部門ごとの役割を整理し、最適な勘定科目で処理する体制を整えておくことが重要です。

ChatGPTを複数の部署や複数の社員で使っていますが、勘定科目はどう処理すればいいですか?

ChatGPTの利用料を1社・1契約で支払っていても、実際には複数の社員や部門がChatGPTを日常業務で利用しているケースが多く見受けられます。このような場合、ChatGPTの勘定科目を利用者単位または部門別に按分して処理することが一般的です。たとえば、マーケティング部門ではChatGPTを広告作成に、営業部門では提案資料の作成に、管理部門では業務マニュアルの作成に活用しているなら、それぞれの目的に応じて、「広告宣伝費」「通信費」「支払手数料」といった勘定科目を分けて処理することが適切です。

合わせて読みたい「税理士に記帳代行を依頼する時の費用」に関するおすすめ記事

税理士に記帳代行を依頼するといくら?記帳代行の費用相場について解説

費用配分にはエクセルやクラウド会計ソフトの配賦機能を活用し、ChatGPTの勘定科目ごとに部門別の仕訳を行います。また、利用割合や利用時間に基づく合理的な基準を設けておくことで、税務調査時にも説得力を持たせることができます。ChatGPTの勘定科目処理を部門ごとに分けることで、経費配分の透明性が高まり、経理上の整合性も向上します。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPT利用料の勘定科目や、消費税・インボイスの取り扱いにちおては、以下のサイトも是非ご覧ください。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「Chat-GPT利用料を経費計上している事業者様へ重要なお知らせ:OpenAI,LLCのインボイス登録完了!」

ChatGPTの契約金額や支払方法によって、勘定科目や処理方法は変わりますか?

はい、ChatGPTの勘定科目だけでなく、処理方法そのものも契約形態や支払額によって変わる場合があります。ChatGPTの月額料金が少額(例えば1万円未満)で、毎月定額課金されるような場合には、そのまま「通信費」や「支払手数料」などのChatGPTの勘定科目として処理すれば問題ありません。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

一方で、ChatGPTの利用契約が年額払いで10万円以上の一括前払いとなる場合には、ChatGPTの勘定科目を「前払費用」として処理し、各月に分割して費用配分(期間按分)を行う必要があります。これにより、発生主義に基づいた正確な経費処理が実現できます。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

ChatGPTの勘定科目に関する参考記事:「勘定科目一発回答」

ChatGPTの勘定科目に関するポイント!

ChatGPTを活用してAI機能の試験開発やアルゴリズムの評価を行っているような場合には、「研究開発費」という勘定科目に切り替えることができます。

つまり、ChatGPTの勘定科目は「金額」「支払方法」「契約期間」「利用目的」の4要素を基にして、都度最適な科目を判断しなければなりません。ChatGPTの契約内容を会計処理前に確認する習慣をつけましょう。

ChatGPTの経費処理で起こりがちなミスやトラブルにはどんなものがありますか?

ChatGPTの経費処理に関して経理担当者がよく直面するトラブルには、ChatGPTの勘定科目の誤選択、領収書の取得漏れ、消費税区分の入力ミスなどがあります。たとえば、ChatGPTの利用目的が明確に業務用であるにもかかわらず、「雑費」などの汎用的な勘定科目で処理してしまうと、経費の内容が不明確になり、税務調査で否認されるリスクが高まります。

また、ChatGPTの領収書を取得していない、または保存していない場合、経費として認められない可能性もあります。

「ChatGPTの勘定科目」編集部

ChatGPTの領収書はOpenAIのアカウントページからPDFで取得できるため、毎月の処理と連動して保管するルールを整えましょう。

ChatGPTの勘定科目に関する注意点

さらに、ChatGPTの勘定科目がどれであっても、消費税区分を誤って「課税対象外」などに設定してしまうと、仕入税額控除の対象外となり、余計な税負担が発生する可能性もあります。

とくに2025年1月以降、OpenAIがインボイス制度の登録事業者となったことで、ChatGPTの利用料にも明確に消費税が課されるようになります。この制度変更を踏まえ、ChatGPTの勘定科目と消費税処理のルールを社内で統一することが極めて重要です。

ChatGPTを経費処理する際には、毎月の利用料をただ登録するのではなく、「誰が」「何の目的で」「どの契約条件で」利用しているかを明確にしたうえで、適切な勘定科目を選定し、証憑と根拠をセットで管理することが必要不可欠です。ChatGPTの勘定科目は多様に設定可能ですが、勘定科目の使い分けと会計処理の精度がそのまま税務対応力に直結します。

ChatGPTの勘定科目に関するおすすめ記事

ChatGPTの勘定科目や、ChatGPTの消費税・インボイスについては以下の記事も参考になるでしょう。

「ChatGPTを経理業務で使うには?生成AI初心者が押さえておきたい基礎知識」

ChatGPTの勘定科目に迷ったときや処理に不安がある場合は、税理士や会計事務所への相談も視野に入れ、ChatGPTの利用に対して最も合理的かつ正当性のある勘定科目で処理を行いましょう。適切な勘定科目の選定が、ChatGPTを安心して業務に活用するための基盤となります。

まとめ|ChatGPTの勘定科目

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

ChatGPTの月額料金を経費として処理する際には、ChatGPTの勘定科目を正確に選ぶことが、会計の整合性や税務対応において極めて重要です。ChatGPTの勘定科目は、利用目的に応じて「通信費」「支払手数料」「研究開発費」「雑費」などに分類されますが、どの勘定科目を選ぶかによって、消費税の処理やインボイス対応の可否も変わってきます。

2025年1月からは、OpenAIがインボイス制度に対応する登録国外事業者となったことにより、ChatGPTの利用料に対しても仕入税額控除が可能になりました。しかし、インボイスの要件を満たすためには、ChatGPTの勘定科目ごとに消費税区分や帳簿の記載内容を正しく管理しておく必要があります。

経理担当者や個人事業主の方は、ChatGPTの使用状況を明確に把握し、ChatGPTの勘定科目を適切に設定することが、正しい経費処理と税務対応の第一歩です。証憑の取得・保存、部門ごとの利用目的の記録、会計ソフトでの正確な仕訳処理など、日々の経理業務を丁寧に行うことで、ChatGPTの勘定科目処理におけるミスやトラブルを防ぐことができます。

今後ますます業務での活用が広がるChatGPTにおいて、勘定科目の判断と消費税の取扱いをしっかり押さえておくことで、経理の質と信頼性を高めましょう。ChatGPTの勘定科目を正しく処理することは、企業の経営管理と税務コンプライアンスを支える大切な業務です。

合わせて読みたい「クラウド会計による記帳と税理士費用」に関するおすすめ記事

クラウド会計ソフトの利用で税理士への依頼費用は安くなる?

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!