サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリット・デメリットは?注意点も解説!

サラリーマンとは別で副業で仕事をされている方や、個人事業主としても活動しているという方でマイクロ法人の設立を検討している方もいらっしゃると思います。

本記事では、サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットやデメリットについて解説していきますので、これからマイクロ法人の設立を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい!「税理士に相談するタイミングをお悩みの方」におすすめ記事

法人化する際に税理士への相談は必要?相談するメリットや費用を解説

目次

法人化に関する悩みは全て解決!

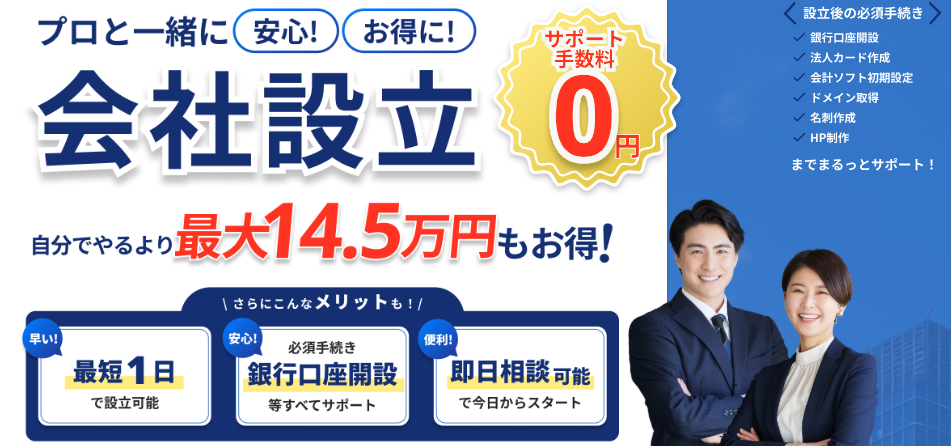

専門家が会社設立を無料でサポート

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

自分でマイクロ法人設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐマイクロ法人を設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

サラリーマンはマイクロ法人を設立できる?

SoVa税理士お探しガイド編集部

一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。

「一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!」

結論からお伝えすると、サラリーマンとして働いている場合でも、マイクロ法人を設立することは可能です。

会社の設立や手続きを定めた法律である「会社法」でも、サラリーマンとして雇用契約を締結している状態でのマイクロ法人の設立を禁止していません。実際に、サラリーマンとして働きながらマイクロ法人を設立した人や、マイクロ法人の代表を務めたまま別の会社でサラリーマンとして働いている人もいます。

ただし、勤務先が就業規則の中で副業や兼業を禁止している場合は、サラリーマンがマイクロ法人を設立すると懲戒処分されてしまう恐れがあるので注意が必要です。

おすすめ参考記事:副業収入300万円・45歳サラリーマン…会社設立の節税効果のシミュレーションまさかの金額に「何かの間違いでは!?」

サラリーマンがマイクロ法人設立を勤務した際に会社にばれるケース

サラリーマンがマイクロ法人を設立した際に、勤務先にばれてしまうケースには以下のような事例が挙げられます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

ケース①:マイクロ法人を設立したことを勤務先の同僚に話してしまった

マイクロ法人設立について同僚に話してしまうと、その同僚を通じて勤務先の上司や経営陣にマイクロ法人設立の話が伝わり、ばれるリスクが高まります。「同僚だから」と気を許さず、マイクロ法人を設立したことは誰にも話さないのが賢明です。

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットに関するおすすめ記事

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットについて、以下の記事も参考になるでしょう。

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットに関する参考記事:「サラリーマンからマイクロ法人、個人事業主について」

ケース②:SNSでマイクロ法人を設立したことを投稿した

サラリーマンとして働いている場合、本名でSNSアカウントを運用している、もしくは本名を出していなくとも個人が特定できる情報を公開している場合は、特に注意が必要です。そのようなアカウントにマイクロ法人設立関係の情報を公開すると、知らぬ間にばれてしまうことがあります。

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際には、「本名でアカウントを作成しない」「ビジネスアカウントを別途作成する」「設立したことを投稿しない」といった方法で、ばれる可能性を低くすることが重要です。

ケース③:マイクロ法人のコーポレートサイトを公開した

合わせて読みたい「マイクロ法人 社会保険」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際、コーポレートサイトに本名や自宅の住所が記載されていると、本名が検索された際に勤務先へマイクロ法人設立の事実がバレてしまうことがあります。

「氏名は名字だけにする」「住所は記載しない」といった方法が、サラリーマンがマイクロ法人設立をしたことが勤務先にばれないための対策になるでしょう。

ケース④:役員報酬を受け取っている

サラリーマンが設立したマイクロ法人で役員報酬を受け取っている場合、その報酬分の住民税や社会保険料が増加します。社会保険料は「2以上の事業所に勤務している」と勤務先に通知されるため、隠し通すことはできません。その情報から、勤務先はマイクロ法人の設立に気付くことがあるでしょう。

おすすめ記事:サラリーマンの節税対策に会社設立は有効?メリットや方法、設立までの流れを解説

合わせて読みたい「役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方とは?決めるときの注意点も詳細解説!

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

サラリーマンが会社設立をすべきタイミング

サラリーマンとして副業をしている方の中には、特に手続きをせずに副業を行ったり、個人事業主として開業している方も多いのではないでしょうか。では、こうしたサラリーマンがマイクロ法人の設立を考えるのはどのようなタイミングが良いのでしょうか?

サラリーマンの副業の利益が500〜700万円程度になったとき

「サラリーマンがマイクロ法人を設立」編集部

サラリーマンがマイクロ法人を設立する大きな目安として収入(売上)があります。

サラリーマンが副業を行う際、個人事業主として活動している場合は所得(収入−経費)に応じて所得税がかかりますが、マイクロ法人を設立した場合は法人の所得金額に応じて法人税がかかります。

個人事業主の所得税は累進課税制で、所得が低ければ税率も最低5%と低いですが、所得が増えると税率は最大45%まで上がります。

一方、サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合、所得税額が高くても法人税は最大23.2%(開始事業年度が平成31年4月1日以後の普通法人の場合)です。利益(所得)が一定額に達した場合、マイクロ法人を設立したほうが有利と言われるのはこのためです。

こうした節税の観点から、サラリーマンがマイクロ法人の設立を考えるタイミングとしては、利益が年間500〜700万円程度を超えたくらいが目安です。

合わせて読みたい「マイクロ法人の社会保険料」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!

サラリーマンの課税売上高が1,000万円を超えたとき

課税売上高が年間1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。課税売上高とは消費税の課税対象となる売上高のことで、土地の売却収入などを除くほとんどの売上高が課税売上高に該当します。

しかし、課税売上高が1,000万円を超えても、2年間は消費税の納税が免除されることになっています。このため、サラリーマンが課税売上高1,000万円を超えるタイミングでマイクロ法人を設立すれば、節税効果を得ることができるのです。

サラリーマンの収入が本業+副業の不動産投資で700万円を超えたとき

副業として不動産投資をしているサラリーマンの方もいるかと思います。

合わせて読みたい「マイクロ法人の維持費」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の維持費はいくらかかる?マイクロ法人の維持費だけでなく設立費用についても解説!

マイクロ法人の維持費を最適化しながら、スムーズな法人運営を実現するためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください!

サラリーマンが不動産投資を行う際、マイクロ法人として資産管理会社を設立する場合は、勤務先(本業)の収入と不動産投資(副業)の収入が年間700万円以上になったら、マイクロ法人で納税したほうが税務上有利になるといわれています。

副業で社会的信用が必要なとき

企業によっては、「個人事業主などの個人とは取引を行わない」という方針を持っているケースもあります。

取引先にこうした企業が多い場合、サラリーマンがマイクロ法人を設立して法人としての社会的信用度をアップさせたほうが得する可能性もあるでしょう。

おすすめ記事:副業サラリーマンが会社設立をするメリット・デメリットと会社にバレない方法

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリット

ここからは、サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットについて解説していきます。

メリット①:所得分散ができる

「マイクロ法人」編集部

マイクロ法人に関連して、「 マイクロ法人のメリットとは?経費にできるものについても解説! 」の記事も是非ご覧ください。

先述の通り、所得税と法人税とでは税率が異なります。年間約500万円くらいの所得が見込めるのであれば、サラリーマンが個人事業主としてやっていた副業をマイクロ法人化した方が税率が下がり、節税ができます。

メリット②:社会的信用がアップする

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際、登記が必要となるうえ、定款も作成しなければなりません。そのような正式な手順を踏んで設立されたマイクロ法人は、サラリーマンが個人事業主として事業をするよりも社会的な信用を得やすいです。

マイクロ法人の税理士に依頼に関する参考記事:「資金調達を税理士に依頼するメリットやおすすめポイントについて詳細に解説!」

信用が得られれば、金融機関の融資の審査にも通りやすくなり、資金も調達しやすくなるでしょう。法人としか取引をしたくないという企業や金融機関も多いため、サラリーマンがマイクロ法人化するメリットは大きいと言えます。採用面でも有利に働くことが多いでしょう。

合わせて読みたい「マイクロ法人の格安税理士」に関するおすすめ記事

マイクロ法人が格安で税理士に依頼する際の注意点

メリット③:経費にできる範囲が広がる

サラリーマンという立場では、必要経費を控除することができません。しかし、マイクロ法人を設立すれば、事業に関する支出を経費にすることができます。

たとえば、サラリーマンがマイクロ法人で給与として役員報酬を受け取る場合、マイクロ法人としてそれは経費として計上できます。他にも、事業に使用する文房具や通信費など、経費として計上できるものは多くあります。

合わせて読みたい「マイクロ法人のメリット・デメリット」に関するおすすめ記事

マイクロ法人とは?メリット・デメリットと作り方を解説

この記事では、マイクロ法人を設立することにメリット・デメリットについて詳しく解説します。

メリット④:小規模企業共済に加入できる

サラリーマンがマイクロ法人を設立すれば、小規模企業共済に加入できるというメリットもあります。また、サラリーマンが個人事業主の段階から小規模企業共済に加入している場合、マイクロ法人の設立後も引継ぎの手続きをすることで、加入を継続することが可能です。

メリット⑤:赤字になった場合の繰越期間が長い

サラリーマンがマイクロ法人を設立すれば、赤字になった場合でも翌年以降に繰越すことが可能です。さらに、個人事業主よりもマイクロ法人を設立した方が繰越期間が長いというメリットもあります。

おすすめ記事:サラリーマンがマイクロ法人を設立する!? 節税策と設立する基準とは?

サラリーマンがマイクロ法人を設立するデメリット

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットが多くある一方で、デメリットもあります。主なデメリットは以下の5つです。

デメリット①:会社設立に費用がかかる

一般的に司法書士にマイクロ法人の設立を依頼した場合、20万円~30万円の費用がかかります。個人事業であればこのような費用は不要なため、サラリーマンがマイクロ法人を設立する最初のデメリットと考えられます。

デメリット②:会社を解散する際にも費用がかかる

個人事業の場合は、廃業の届け出を出すだけで済みますが、マイクロ法人の場合は解散するにも費用がかかります。個人事業と異なり、届出だけで始めたりやめたりできないため、サラリーマンがマイクロ法人を設立する際には解散にも費用がかかることを考慮に入れておかなければなりません。会社の解散を司法書士に依頼した場合、実費も含めて10万円~20万円の費用がかかります。

デメリット③:決算処理に手間と時間がかかる

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

売上なしのマイクロ法人でも、決算申告を行う必要があります。会社の決算申告は、個人事業の確定申告に比べてやや専門的で手間がかかる場合があります。手間を省くために税理士に依頼すると、その費用がかかることもサラリーマンがマイクロ法人を設立する際のデメリットと言えるでしょう。特に副業の事業規模が小さい場合、この費用は大きな影響を与えることがあります。

デメリット④:赤字でも税金がかかる

合わせて読みたい「マイクロ法人は売上なしでも大丈夫」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は売上なしでも大丈夫?メリットやデメリットについても解説!

本記事では、売上なしの状態でマイクロ法人を運営する際の重要なポイントを解説し、法人を維持するためのコストやリスク、さらには売上がなくても活用できるメリットについて詳しく紹介します。

個人事業が赤字の場合、税金はかかりませんが、マイクロ法人の場合は黒字赤字にかかわらず支払う税金があります。法人住民税の均等割りという税金があり、小規模なマイクロ法人でも年に一度、約7万円程度の税金を必ず負担しなければなりません。

デメリット⑤:報酬を支払うと社会保険に加入が必要になる

マイクロ法人を設立して給与や報酬を支払った場合、会社としては社会保険に加入する義務があります。特に、サラリーマンが副業で会社を設立した場合、既存の勤務先での社会保険に加入していることが多いため、二重加入となります。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 一人社長」に関するおすすめ記事

一人社長でも会社設立時には社会保険は必要?手続きや必要書類を解説!

社会保険料は会社と本人で折半ですが、自分の会社であれば全額を負担しているようなものです。最近では会社を設立したら社会保険に加入することが厳格に求められているため、この負担は覚悟しておかなければなりません。

おすすめ記事:副業サラリーマンの会社設立はリスキー?メリット、デメリットと合わせて解説

サラリーマンがマイクロ法人を設立する方法

ここからは、「サラリーマンだけど、マイクロ法人を設立することでメリットがありそう」という人向けに、会社設立の手順をご紹介します。この手順は、サラリーマンであっても、そうでなくても同じです。

合わせて読みたい「マイクロ法人の会社設立や税理士への依頼」に関するおすすめ記事

マイクロ法人は税理士に依頼すべき?会社設立からおすすめの税理士の選び方解説

マイクロ法人の設立STEP①:節税シミュレーションでマイクロ法人を設立すべきか判断する

サラリーマンがマイクロ法人設立を検討する前には、必ずメリットとデメリットを比較し、節税のシミュレーションを行って、総合的に判断しましょう。

マイクロ法人設立による節税シミュレーションは、個人と法人の税率の違いなどに正確な知識が必要です。そのため、正しい結果を導き出すのは容易ではありません。適切な判断を求める方は、経験豊富な税理士に相談することをおすすめします。

マイクロ法人の設立STEP②:設立するマイクロ法人の基本事項を決める

マイクロ法人の設立を決めたら、どのような会社を設立するのか、以下の内容を決めていきましょう。

・会社形態(株式会社にするのか、合同会社にするのか)

・誰が会社の発起人、代表取締役になるか

・社名

・事業の目的

・本店所在地

・資本金の額

・決算月

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際には、自身の身元が特定されることを避けるために、配偶者名義で会社を設立したり、自分の役員報酬を受け取らない選択肢を考える必要がある場合もあります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の設立STEP③:定款を作成して認証を受ける

マイクロ法人の基本事項が決まったら、それらを定款に記載し、その定款を公証人役場で認証します。

定款とは、会社の基本的な規則をまとめた文書であり、株式会社などの会社設立時に必要で、公証人役場で認証を受ける必要があります。なお、合同会社などの場合は定款認証は不要です。

マイクロ法人の関連記事:「マイクロ法人は家賃も経費にできる?経費計上する方法や注意点を解説!」

紙の定款認証の場合、4万円の収入印紙代がかかりますが、PDF形式の電子定款を用意すれば、印紙代は不要です。

マイクロ法人の設立STEP④:発起人の口座に資本金を振り込む

次に、発起人は個人の銀行口座に、事前に決めた資本金を振り込みます。これは会社設立に不可欠な「資本金払込」の手順です。

「口座に資本金以上の残高がある」状態での処理は避け、新たに「振り込み」や「入金」を行ってください。振り込まれた資本金の明細を記録し、払込証明書を作成して、登記時の添付書類として提出します。

給与計算・役所手続き・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や給与に伴う『役所手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

マイクロ法人の設立STEP⑤:必要書類を揃え、法人登記申請する

準備が整ったら、法人登記に必要な書類を整え、それらを持って法務局で法人登記の申請手続きを進めます。マイクロ法人を設立する際に必要となる書類は、会社の形態や内容に応じて異なります。

法人登記の際には、登録免許税が発生します。金額はケースにより異なりますが、株式会社の場合は最低でも15万円、合同会社でも最低でも6万円かかります。通常、登記申請から登記完了までには、おおむね1週間から2週間の時間がかかります。

おすすめ記事

おすすめ参考記事:【決定版】初心者でも作成できる!会社設立の必要書類【全29種類】

マイクロ法人の設立STEP⑥:法人の銀行口座を開設する

マイクロ法人設立の登記が完了すると、会社の印鑑証明や登記簿を取得できるようになりますので、それを持って法人向けの銀行口座を開設しましょう。

法人用の銀行口座を準備することで、個人の口座とは別に、法人の資金管理を効率よく行うことができます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

法人口座の開設は任意ですが、融資を受ける場合や法人活動をより効果的に管理するためには、事前に開設しておくことをおすすめします。

マイクロ法人の設立STEP⑦:税務署関連の手続きをする

法務局での登記が完了したら、税務署関連の手続きもお忘れなく行ってください。具体的には、税務署、都道府県税事務所、市町村役場へ税務に関する届出が必要です。

これらの手続きは正確な納税のために不可欠ですので、必ず対応してください。

マイクロ法人の設立STEP⑧:社会保険などの手続きをする

マイクロ法人を設立して、役員や従業員に一定以上の報酬・給与を支払う場合には、社会保険の加入が必要となります。役員報酬を支払う場合には、健康保険・厚生年金保険の手続きが必要です。

おすすめ記事:サラリーマンが会社設立で節税できる4ケース!適用外の条件も解説

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際の注意点

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際に注意すべき点は、必ずしも得になるとは限らないということです。法人化は個人事業主のときと税率や経費の取り扱いが異なるため、節税の面でのメリットがある一方、すべての場合で必ずしも節税ができるわけではありません。

所得税は所得額が大きくなると税率が上昇します。その逆に、所得額が少ないほど低い税率が適用されます。したがって、利益が少ない段階では、サラリーマンがマイクロ法人を設立する意味はほとんどありません。

また、マイクロ法人化によって税負担が増えたり、税務の専門家に支払う報酬などのランニングコストがかさんだりして、赤字になる可能性もあります。

サラリーマンの場合、現状ではマイクロ法人を設立しない方が良いケースも多々あります。したがって、具体的な状況をよく整理し、マイクロ法人化のメリットが多い場合に限って前向きに検討することが重要です。

おすすめ記事

マイクロ法人の設立でよくある疑問|Q&A

Q.マイクロ法人設立に伴うマイクロ法人の維持費は年間いくら?

A.マイクロ法人の年間維持費は税理士と顧問契約をするかどうかで変わってきます。顧問税理士をつける場合、マイクロ法人の年間維持費は約38万円~、マイクロ法人に顧問税理士をつけない場合は約28万円~が相場です。

Q.マイクロ法人設立後は会計ソフトを導入した方が良いのか

A.マイクロ法人を設立後は年度終了後に必ず決算申告を行う必要があります。つまり、マイクロ法人の記帳は単式簿記ではなく、必ず複式簿記で行います。

単式簿記の場合は、会計ソフトを導入しなくても日々の記帳か可能ですが、複式簿記の場合は会計ソフトを導入なしではマイクロ法人での記帳が困難になると言えます。また、マイクロ法人が税理士と顧問契約する場合でも、税理士の記帳方法が会計ソフト導入を前提としていることも多いため会計ソフトは必要です。

合わせて読みたい「マイクロ法人 赤字」に関するおすすめ記事

マイクロ法人の赤字経営は大丈夫?赤字になったときの注意点や対処法を解説

「マイクロ法人の設立」編集部

会計ソフトのなかには、無料で会社設立をサポートするソフトを提供しているものもあるため、会社設立の段階からソフトを導入するのもおすすめです。

Q: サラリーマンがマイクロ法人を設立する際の注意点は?

サラリーマンがマイクロ法人を設立する際は、まず勤務先の副業規定を必ず確認し、就業規則に反しない形で事業を行うことが重要です。また、マイクロ法人の節税メリットは事業収益や経費計上のバランスによって変わるため、事前にシミュレーションしておくべきです。設立後は税務申告や社会保険の加入義務が発生するため、税理士と契約して正確な法人運営を行うことが、デメリットを最小化するためのポイントとなります。

まとめ|サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリット

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

サラリーマンでもマイクロ法人を設立することは可能です。副業をしているサラリーマンが会社を設立することで、個人事業主のままよりも節税できる可能性があります。しかし、その一方で「登記にかかる費用」「確定申告の手続きの煩雑さ」「赤字の場合でも納税が必要」というデメリットも念頭に置かなければなりません。

さらに、マイクロ法人を設立したからといって必ずしも節税できるとは限りません。課税売上高によっては、個人事業主の方が納税額を抑えられる場合もあります。サラリーマンとして働きながらマイクロ法人の設立の是非を迷っている場合は、税理士に相談することもお考えください。

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

経理・人事労務などの難しい作業はまるっと解決して

ビジネスに集中しましょう

人気記事ランキング

1

アメックスのカード種類を徹底比較!アメックスおすすめランキングTOP3も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

2

アメックスビジネスゴールドカードの申し込み特典2月最新情報!豪華特典や注意点も紹介

-

ビジネスカード

2026年2月25日

3

アメックスビジネスゴールド入会特典を過去も含めて全解説!

-

ビジネスカード

2026年2月25日

4

個人事業主向けクレジットカード最強おすすめランキングTOP15!選び方のポイントやメリット・デメリットも解説

-

ビジネスカード

2026年2月25日

5

アメックスプラチナとビジネス向けアメックスプラチナの違いを徹底比較!選ぶならどっち?

-

ビジネスカード

2026年2月24日

SoVaをもっと知りたい!