会社設立後に必要な手続き一覧|会社設立後に必要な書類を解説

カテゴリー:

公開日:2025年4月

更新日:2026年1月24日

会社設立後は、登記が完了しただけで終わりではありません。むしろ、ここからが本格的なスタートです。会社設立後には、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなど、さまざまな関係機関への手続きが必要になります。

これらの手続きは、提出先が多岐にわたるうえ、提出期限や必要書類もそれぞれ異なります。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後に提出が求められる書類を漏れなく把握し、期限内に正確に手続きを行うことが、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業運営につながります。

特に、法人としての税務関係の手続き、社会保険の加入、労働保険の申請など、会社設立後の重要な初期対応は早めに取り組むべきです。こうした会社設立後の手続きを怠ると、後の税務調査や罰則リスクにもつながりかねません。

この記事では、会社設立後に必要な主な手続きを一覧で紹介し、それぞれの手続き内容や必要書類を詳しく解説します。初めての会社設立後の手続きで不安を感じている方も、この記事を読めば安心して一歩を踏み出せるはずです。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「会社設立後に社会保険料の支払開始日」に関するおすすめ記事

会社設立後の社会保険料はいつから支払いが始まる?いつから社会保険に加入するのかについても詳細解説!

目次

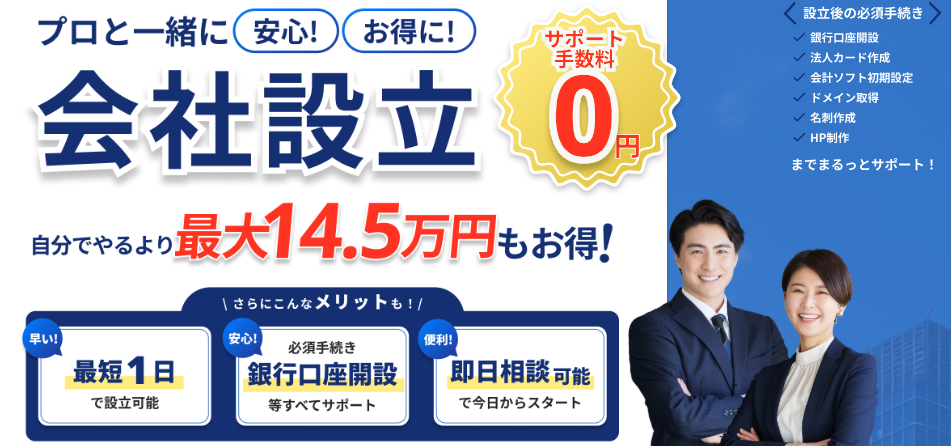

法人化に関する悩みは全て解決!

専門家が会社設立を無料でサポート

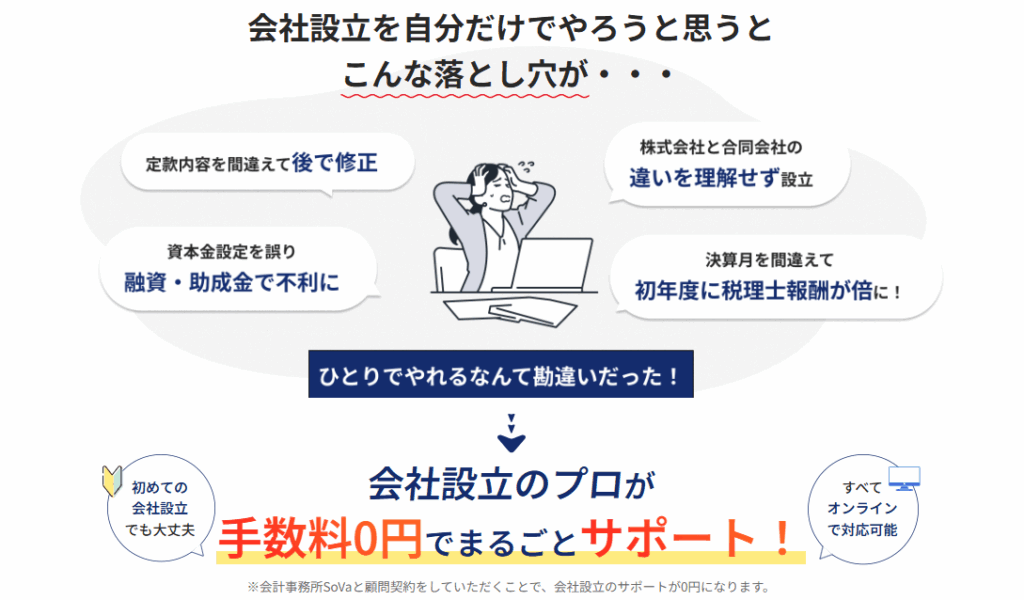

「法人化したいけれど、何から始めればいいのかわからない…」

「会社設立って費用が高そうで不安…」

そんな不安を解消できる新サービスが、専門家が無料でサポートする『士業伴走プラン』 です。

自分で会社設立を進める場合と比較して最大14.5万円お得になるケースもあり、さらに書類作成や手続きに迷うことなく、専門家と伴走しながら安心して法人化を進められます。

SoVa税理士ガイド編集部

定款の記載内容を誤っただけでも、会社設立後に修正する場合の専門家依頼費用相場は約3万円と高額になるため、会社設立は初めから専門家に依頼することがおすすめです!

参考記事:「会社の定款は変更できる?手続き方法や注意点を解説!」

「今すぐ法人設立するかわからない」「将来に備えて情報だけ整理しておきたい」という段階でも活用可能で、無料相談会も随時開催しています。

「法人化のタイミングは?」「節税面のメリットは?」「今の売上規模なら設立すべき?」などの疑問も気軽に相談できます。

会社設立後に必要な税務署への届出

会社設立後は、法務局での登記が完了したからといって終わりではありません。実際にはその後に、税務署への届出をはじめとする多くの重要な手続きが必要です。これらの手続きを適切に進めなければ、法人としての活動がスムーズに行えず、税務上の不利益を被る可能性もあります。

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?」

会社設立後の正しい手続きは、法人としてのスタートラインをしっかりと固めるための必須項目です。ここでは、会社設立後に必要となる税務署への主な手続きと、ポイントについて詳しくご紹介します。

会社設立後に必要な税務署への届出①

法人設立届出書の提出は会社設立後の最優先手続き

合わせて読みたい「法人設立届出書の添付書類」に関するおすすめ記事

法人設立届出書の添付書類は何が必要?税務署に法人設立届出書を提出するポイントも紹介!

会社設立後にまず取り組むべき手続きが「法人設立届出書」の提出です。法人として登録された情報を税務署に正式に届け出るための書類であり、法人名・所在地・資本金・代表者氏名・事業年度などを正確に記入します。

会社設立後に必要な手続きに関する気をつけておきたい注意点

この手続きは、会社設立後2か月以内という期限があるため、スケジュール管理を徹底して、早めに準備を進めることが重要です。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

法人設立届出書を税務署に提出することで、法人税や消費税、源泉所得税など今後の税務手続きが円滑に進みます。

合わせて読みたい「会社 社会保険 未加入」に関するおすすめ記事

会社設立後は社会保険に未加入のままでもいい?社会保険未加入での罰則も解説

会社設立後に必要な税務署への届出②

青色申告の承認申請も会社設立後に忘れず手続きしよう

SoVa税理士お探しガイド編集部

青色申告はメリットが多いため、会社設立をしたら必ず提出するようにしておきましょう!

節税効果の高い「青色申告」を適用するには、会社設立後に「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出する手続きが必要です。この手続きをしなければ、白色申告となってしまい、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除といった制度が利用できなくなります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立後に必要な手続きに関するポイント!

青色申告の手続きは、会社設立後から原則2か月以内という期限が設けられており、これを過ぎてしまうとその事業年度では青色申告が適用できなくなります。会社設立後の早い段階で準備しておきましょう。

会社設立後に必要な税務署への届出③

給与支払いを予定しているなら「給与支払事務所等の開設届出書」の手続きを

会社設立後に役員報酬や従業員への給与を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出も忘れてはいけない手続きです。源泉徴収義務者として税務署に登録するためのこの手続きがないと、納付書などの必要書類が送付されず、税金の適切な処理ができなくなってしまいます。

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「会社設立後にやることは?必要な手続きと提出書類一覧」

「会社設立後に必要な手続き」編集部

たとえ一人社長であっても役員報酬が発生するなら、会社設立後の早いタイミングでこの届出を行っておきましょう。

会社設立後に必要な税務署への届出④

「源泉所得税の納期の特例」も会社設立後に手続き可能

従業員が10人未満の法人であれば、会社設立後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、源泉税の納付を毎月ではなく年2回にまとめることが可能になります。

「会社設立」編集部

会社設立(法人化)のメリットとデメリットに関しては、【法人化のメリット・デメリットとは?法人化の適切なタイミングについても解説!】の記事も是非ご覧ください。

この手続きを行うことで、会社設立後の煩雑な税務業務を軽減し、経理負担を大きく減らすことができます。会社設立後は他にも多くの手続きがあるため、こうした事務軽減策を早めに活用するのが得策です。

合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事

会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!

会社設立後に必要な税務署への届出⑤

インボイス制度対応には「適格請求書発行事業者の登録申請書」の手続きが必要

会社設立後にインボイス制度へ対応するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する手続きを行わなければなりません。

会社設立後に必要な手続きに関する気をつけておきたい注意点

この手続きを完了しないと、取引先が仕入税額控除を受けられず、結果として取引の継続に支障が出る可能性があります。

会社設立後の事業活動においては、インボイス制度への対応も取引先との信頼関係を保つ上で欠かせない要素です。余裕をもって手続きを進め、インボイス制度にスムーズに適応できる体制を整えましょう。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「会社設立後に対応すること45項目|いつ・何を・どこですべきか」

会社設立後に必要な年金事務所での手続きとは?

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「会社設立後の手続きとは?やること・必要書類・提出期限まとめ」

会社設立後には、税務署や都道府県税事務所などへの届け出だけでなく、年金事務所での社会保険関係の手続きも欠かせません。とくに健康保険や厚生年金に関する手続きは、提出期限が非常に短いため、会社設立後すぐに取りかかる必要があります。以下に、会社設立後に行うべき年金事務所への主な手続きを紹介します。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立後に必要な年金事務所での手続き①

健康保険・厚生年金保険 新規適用届の手続き

会社設立後、法人として初めて社会保険に加入する場合は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を年金事務所に提出する必要があります。

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「【2024年版】会社設立の流れ・やる事をチェックリストにそってわかりやすく解説」

合わせて読みたい「法人設立ワンストップサービス」に関するおすすめ記事

法人設立ワンストップサービスとは?メリットや注意点を解説!

会社設立後に必要な手続きに関するポイント!

この手続きは会社設立後5日以内に完了しなければならず、非常にタイトなスケジュールとなります。

会社設立に関する関連記事:「会社設立を行政書士に依頼すべき?司法書士・社労士・税理士との違いも解説!」

また、手続きの際には、法人であることを証明する「法人登記簿謄本」も提出しなければなりません。会社設立後の社会保険関連手続きをスムーズに進めるためには、登記が完了した直後から準備を進めておくことが大切です。

会社設立後に必要な年金事務所での手続き②

被保険者資格取得届の手続きも必要

合わせて読みたい「会社設立したらやること」に関するおすすめ記事

会社設立したらやることとは?会社設立後に必要な手続きや提出書類について解説!

会社設立後に役員報酬が発生する場合や従業員を雇用した場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出も必要になります。この手続きは会社設立後すぐに対応すべきもので、たとえ一人会社であっても、役員が加入するためには手続きを忘れてはいけません。

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「会社設立後の手続きとは?」

「会社設立後に必要な手続き」編集部

社会保険の適用対象者がいる限り、会社設立後のこの手続きは避けて通れません。

会社設立後に必要な手続きに関する気をつけておきたい注意点

年金事務所への届け出を怠ると、保険加入が遅れるだけでなく、事後処理が煩雑になりやすいため注意が必要です。

会社設立後に必要な年金事務所での手続き③

適用除外承認申請書の手続きは特別なケースで必要

会社設立後に雇用する従業員が、国民健康保険組合に加入しているケースでは、「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を提出する必要があります。この手続きにより、対象者が健康保険の加入から除外される承認を受けることができます。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「会社設立後にやることリスト|提出書類と手続きまとめ」

合わせて読みたい「合同会社 社会保険 設立」に関するおすすめ記事

合同会社を設立したときの社会保険への加入義務は?必要な書類や手続きをわかりやすく解説

ただし、労働時間や日数が社会保険の加入基準に満たない非常勤の従業員については、適用除外の手続きそのものが不要な場合もあります。会社設立後の雇用形態に応じて、該当の有無をしっかりと確認し、必要な手続きを早めに済ませましょう。

会社設立後に必要な年金事務所での手続き④

被扶養者(異動)届の手続きも会社設立後に必要

「会社設立日」編集部

間違えやすい会社設立日と登記日の違いについては以下の記事も是非ご覧ください。

会社設立日と登記日の違いに関する参考記事:「会社の設立日は登記日と同じ?設立に関する日付の違いや注意点を解説!」

会社設立後に社会保険へ加入する役員や従業員に扶養家族がいる場合、「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出が求められます。この手続きは設立日から5日以内とされており、タイミングを逃さないことが重要です。

さらに、会社設立後に被扶養者に関する変更があった場合(氏名変更、追加、削除など)にも、変更があった日から5日以内に年金事務所へ再提出する手続きが必要です。手続き内容によっては、戸籍謄本や住民票などの追加書類が必要になるケースもあるため、事前準備が欠かせません。

合わせて読みたい!「株式会社と合同会社の設立費用に関する違い」におすすめ記事

株式会社と合同会社の設立費用の違いから会社設立後の費用まで徹底解説!

会社設立後に必要なハローワークでの手続きとは?

会社設立後に従業員を雇用する場合、労働保険に関する手続きを忘れずに進めなければなりません。労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つを指し、特に雇用保険に関する手続きはハローワークで行うことが定められています。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後は税務署や年金事務所への届出だけでなく、ハローワークでの手続きも早めに取りかかることが、スムーズな事業運営につながります。

合わせて読みたい「法人番号と会社法人等番号の違い」に関するおすすめ記事

法人番号と会社法人等番号の違いとは?調べ方や使い道も紹介!

会社設立後に必要なハローワークでの手続き①

雇用保険適用事業所設置届の手続き

会社設立後に労働者を1人でも雇った場合、「雇用保険適用事業所設置届」の提出が必要です。この手続きは、雇用保険の適用事業所として正式に登録するためのものであり、労働者が1名でもいる限り、会社は必ず対応しなければなりません。

役所手続き・給与計算・記帳業務・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

この手続きは、まず労働基準監督署で「労働保険関係成立届」などの手続きを済ませたうえで、ハローワークへ進むのが基本の流れとなります。会社設立後に複数の行政機関へ手続きを行う必要があるなかで、ハローワークでの手続きも非常に重要です。

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

会社設立後に必要な手続きに関して、以下の記事も参考になるでしょう。

「3.登記後に必要となる手続きを行う(始動ステップ)」

「会社設立後に必要な手続き」編集部

提出に必要な書類も複数あります。

- 労働保険関係成立届の控え(写し)

- 登記事項証明書(会社情報の確認用)

- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 出勤簿またはタイムカード

- 雇用契約書など

会社設立後に必要な手続きに関するポイント!

この手続きの提出期限は、適用事業所となった日の翌日から10日以内です。会社設立後に事業を円滑に開始するには、手続きの期限を逃さず計画的に進めることが重要です。

合わせて読みたい「会社設立の費用」に関するおすすめ記事

会社設立の費用はいくらかかる?株式会社と合同会社の設立相場を解説!

会社設立後に必要なハローワークでの手続き②

雇用保険被保険者資格取得届の手続き

さらに、会社設立後に雇用した労働者が雇用保険の加入対象者である場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出も必要です。この手続きは、個々の従業員が正式に雇用保険へ加入するためのものであり、会社設立後に従業員を雇う事業主は必ず行わなければならない手続きのひとつです。

会社設立後に必要な手続きに関する気をつけておきたい注意点

通常は、先述の「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出することが多く、会社設立後の採用時にはセットで手続きを進めるのが一般的です。

なお、過去に雇用保険に加入した経歴のある人を採用する場合には、「雇用保険被保険者証」を本人から提示してもらう必要があります。この手続きの提出期限は、雇用日の翌月10日までとなっているため、会社設立後のスケジュールにしっかり組み込んでおきましょう。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後に必要な手続きに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「創業者必見!会社設立後にやることと手続きの流れを徹底解説」

会社設立後の労働基準監督署で行う手続きとは?

会社設立後に従業員を1人でも雇った場合、必ず行わなければならないのが、労働基準監督署への各種手続きです。特に労働保険の加入に関する手続きは、会社設立後の早い段階で対応しなければならず、経営者としては見落とせない重要な手続きのひとつです。

会社設立後に必要となる手続きには、「一元適用事業」と「二元適用事業」の区別があります。たとえば、建設業や農業など一部の業種では、労災保険と雇用保険を別々に手続きする必要があるため、会社設立後の事業内容に応じて、適切な手続きの流れを確認しておくことが求められます。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後に必要な手続きに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

「【税理士監修】会社設立前後のやることリスト一覧!一人で会社を作る場合や手順」

いずれの場合も、会社設立後に正社員だけでなく、パート・アルバイトなどの雇用があれば、労災保険の加入が義務となります。会社設立後にスムーズな雇用体制を整えるためにも、これらの手続きを早急に進める必要があります。

会社設立後の労働基準監督署で行う手続き①

労働保険 保険関係成立届の手続き

会社設立後、まず初めに行うべき労務関連の手続きが「労働保険 保険関係成立届」の提出です。この届出は、労働者を雇用したことを労働基準監督署に報告し、労働保険の対象事業所として登録するための手続きです。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

書類には、事業所の名称や所在地、雇用している従業員数、見込み賃金総額などを記載します。

合わせて読みたい!「会社設立後の税務書類」に関するおすすめ記事

【税理士に依頼すべき?】会社設立後の税務書類について解説

会社設立後にこの手続きを行う際には、登記事項証明書などの添付も必要です。提出期限は、従業員を雇用した翌日から10日以内となっており、会社設立後の他の手続きと並行して早めに進めることが重要です。

会社設立後の労働基準監督署で行う手続き②

労働保険 概算保険料申告書の手続き

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後に必要な手続きに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

会社設立後に必要な手続きに関するおすすめ記事

さらに、会社設立後の労働保険関連手続きとして、「概算保険料申告書」の提出が必要になります。これは、会社設立後から年度末までの期間に支払うと見込まれる給与総額を基に、概算で労働保険料を算出して申告・納付するための手続きです。

合わせて読みたい「合同会社を設立する際の法務局手続き」に関するおすすめ記事

合同会社を設立する際の法務局手続きは?費用や設立までの流れを詳しく解説!

この申告書の提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立後に必要な手続きに関するポイント!

提出先は、労働基準監督署だけでなく、都道府県労働局、日本銀行、歳入代理店(銀行や信用金庫など)でも対応可能です。

会社設立後は、初めての会計処理や法的手続きに追われる時期ですが、こうした期限付きの手続きを見逃すことがないよう、あらかじめスケジュールを整理しておきましょう。

会社設立後の労働基準監督署で行う手続き③

常時10人以上の従業員がいる場合の手続き

会社設立後に従業員を常時10人以上雇用する場合、別途「就業規則」の作成と提出が必要です。この手続きも労働基準監督署への届出として義務づけられており、会社設立後に組織としての体制を整えるうえで非常に大切な手続きとなります。

合わせて読みたい「会社設立の流れとスケジュール」に関するおすすめ記事

会社設立の流れとスケジュールとは?費用や手順、必要書類まで詳しく解説!

就業規則には、労働時間、休日、賃金、退職などに関する事項を明記しなければなりません。会社設立後に制度やルールを明文化しておくことで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができ、健全な運営につながります。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

こうした手続きは専門的な内容も多いため、会社設立後の段階で社会保険労務士などの専門家に相談しておくと、手続きをより確実かつ効率的に進めることができます。

会社設立後に法人口座を開設するメリットと手続き

会社設立後には、さまざまな手続きを進めていく必要があります。その中でも、特に重要なのが法人口座の開設手続きです。会社名義の口座を作ることで、会社設立後の資金管理や事業運営がスムーズになります。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後に必要な手続きに関して、以下のサイトも是非ご覧ください!

「株式会社設立後のやること一覧|必要な手続き・書類・提出期限とは?」

会社設立後の事務処理や公的な手続きを進めるうえでも、法人口座は欠かせない存在です。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

ここでは、会社設立後に法人口座を開設することで得られる具体的なメリットについて解説します。

会社設立後に法人口座を開設するメリット①

社会的信用が高まる

会社設立後、取引先や金融機関とスムーズな関係を築くには、法人口座の開設手続きを早期に済ませておくことがポイントです。会社名義の銀行口座があることで、法人として事業を行っている証拠となり、信頼性の高いビジネス運営につながります。会社設立後に信用力を確保したいなら、法人口座の準備は優先すべき手続きです。

合わせて読みたい「青色申告の承認申請書の書き方」に関するおすすめ記事

法人の青色申告の承認申請書とは?青色申告の承認申請書の書き方や記載例を詳しく解説!

会社設立後に法人口座を開設するメリット②

会社の財務管理が明確になる

会社設立後は、経費や売上の入出金が増えるため、個人口座と分けて管理する必要があります。

「会社設立後の手続き一覧」編集部

会社設立をすると様々なものを経費にすることができます。会社設立で経費にできるもの一覧はこちらを参照ください。

会社設立後に必要な手続きに関するポイント!

法人口座の開設手続きを行うことで、会社のお金の流れを明確にし、会計処理や帳簿付けもスムーズに進めることができます。

会社設立後の確定申告や税務調査に備えるうえでも、早めの手続きが安心につながります。

会社設立後に法人口座を開設するメリット③

法人カードの作成が可能になる

会社設立後に事業活動を行っていくうえで、支払いの効率化は欠かせません。法人口座の開設手続きを行えば、法人名義でクレジットカードを作ることができ、広告費や備品の購入、交通費など、あらゆる支出に対応できます。法人カードは、会社設立後の経理業務を簡素化するだけでなく、利用履歴も記録に残るため、会計管理にも役立ちます。

会社設立後に法人口座を開設するメリット④

金融機関からの融資に有利

会社設立後の資金繰りを考えるなら、法人口座を持っていることが大きなメリットとなります。銀行や信用金庫などの金融機関は、法人口座の取引状況をチェックすることで、資金の流れや会社の実態を判断します。会社設立後に融資や補助金、助成金の申請を予定している場合は、法人口座の開設手続きを早めに済ませておくことが重要です。

会社設立後に必要な手続きに関する参考記事:「会社設立後にする手続きは8種類!書類・提出場所・期限・費用まとめ」

会社設立後は法人口座の手続き

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

会社設立後は、税務署や年金事務所への届出、社会保険や雇用保険に関する手続きなど、短期間に多くの行政手続きが集中します。その中で、法人口座の開設手続きは、事業運営を円滑にスタートさせるための基本とも言えるステップです。

合わせて読みたい「税理士に依頼する時の費用」に関するおすすめ記事

会社設立後に必要な税務署の届出とは?税務署での手続きも詳しく解説!

法人口座の開設には、登記事項証明書や定款、印鑑証明書などの提出が必要になるため、会社設立後の他の手続きと並行して準備を進めると効率的です。特に、会社設立後の早い段階でお金の流れを整えることが、信頼ある法人経営へとつながっていきます。

「会社設立後に必要な手続き」編集部

会社設立後の事業運営をスムーズに進めるためにも、法人口座の開設手続きはできるだけ早く済ませておきましょう。

信頼性の向上、経理の効率化、融資の受けやすさなど、数多くのメリットを享受できます。

SoVa会社設立編集部

会社設立の際に必要な印鑑については以下の記事をご覧ください。

「 合同会社を設立するのに必要な印鑑の種類は?印鑑を準備する際の注意点も解説! 」

まとめ|会社設立後に必要な手続きは計画的に進めよう

「会社設立」編集部

帝国データバンクによると、2024年に新しく会社設立した法人数は15.4万社で、過去最多となりました。

会社設立後には、多くの手続きが必要となります。税務署への法人設立届出書の提出から始まり、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など、会社設立後すぐに対応すべき手続きが複数あります。これらの手続きは、会社の運営を法的に正しくスタートさせるために不可欠であり、会社設立後の重要なステップです。

また、年金事務所への健康保険・厚生年金保険の新規適用届や、ハローワークへの雇用保険の手続きなど、社会保険や労働保険に関する手続きも会社設立後には忘れずに進める必要があります。これらの手続きを怠ると、後の行政指導や指摘の対象になる可能性もあるため注意が必要です。

さらに、会社設立後に行うべき手続きには、法人口座の開設も含まれます。法人口座を早めに開設しておくことで、事業資金の流れを明確にし、経理や資金調達の際にも大きなメリットがあります。

このように、会社設立後の各種手続きは、事業運営の土台を築くための重要な準備です。会社設立後に何を、いつまでに、どこに提出するのかをしっかりと把握し、期限を守って適切に手続きを進めることが、事業の成功に直結します。

会社設立後の手続きに不安がある場合は、税理士や社労士などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、会社設立後の手続きをスムーズかつ確実に進めることができます。

合わせて読みたい「会社設立時に法務局で行う手続き」に関するおすすめ記事

会社設立時に法務局で行う手続きを解説!会社設立登記に必要な書類も紹介

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、従業員を雇用した際の社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!