役員報酬を8万円にするメリットとは?役員報酬の決め方や税金・社会保険料との関係性についても解説

カテゴリー:

公開日:2024年8月

更新日:2026年1月7日

「開業1期目の会社の役員報酬を8万円にしたほうが良い」といったことを聞く機会があるかと思います。では、なぜ役員報酬を8万円にした方が良いのでしょうか?「役員報酬を8万円にすると節税できるから…」など、なんとなく知っている人もいるかと思います。

今回は、役員報酬を8万円にすると何故良いのか?に着目して詳しく解説していきます。

SoVa税理士お探しガイド編集部

社会保険の手続きをスポットで社労士に依頼すると社会保険の新規適用届で8万円~、社会保険の加入手続き(1人)が1万円~2万円と、高額になるのが一般的です。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

目次

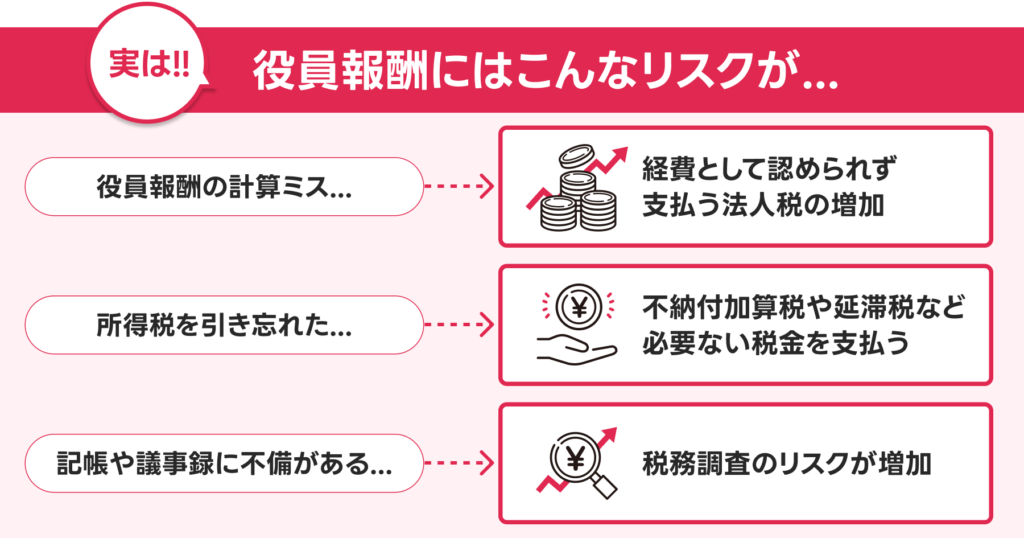

【リスクが大きすぎる】

税理士や社労士に役員報酬の計算を任せるべき理由

役員報酬の計算ミスは、単なる計算間違いでは済みません。

法人が役員報酬の計算を誤ると、税務上の否認リスクや加算税・追徴課税といった重大な問題に発展します。

特に役員報酬は、一般の給与と異なり、法人税法上の厳格なルールが定められており、少しの計算ミスや手続き漏れが、そのまま損金不算入につながります。

たとえ役員が一人だけの会社であっても、役員報酬の計算ミスは例外ではありません。

役員報酬の再計算や修正が必要になれば、税務署からの指摘対応や追徴課税への対応が必要となり、経営者自身の負担は一気に増大します。

このような背景から、役員報酬の計算は自社対応ではなく、税理士などの専門家に任せるべき業務といえます。

給与計算に関する参考記事:「給与計算ミスへの対処法は?責任・リスクや防止策も解説!」

役員報酬の計算ミスによる税務・信用リスク

役員報酬を誤って計算・支給すると、まず問題になるのが法人税の取扱いです。

役員報酬は、要件を満たさなければ経費として認められず、税務署から否認される可能性があります。

| 内容 | 想定されるリスク |

|---|---|

| 役員報酬の金額・支給方法の誤り | 損金不算入となり法人税が増加 |

| 源泉所得税の計算・納付ミス | 不納付加算税・延滞税の対象 |

| 税務調査時の指摘リスク | 役員報酬は税務調査時に特に厳しく確認される |

| 帳簿・議事録との不整合 | 管理体制不備と判断され税務調査リスクが上昇 |

役員報酬の計算ミスが続くと、税務署から「役員報酬を適切に管理できていない法人」と評価されやすくなり、

結果として税務調査の対象になりやすくなります。

また、役員報酬には源泉所得税がかかるため、会社は「預かって納める税金」を正確に処理する責任を負います。

役員が一人しかいない会社であっても、源泉所得税の計算や納付を誤れば、一般の給与と同様に加算税や追徴課税が課されます。

「税理士に役員報酬の計算を依頼」編集部

近年では、税務署がAIを活用した税務調査を行っており、以前よりも役員報酬の金額推移や変更履歴もチェックされやすくなっているため、税務調査リスクは確実に増大しています。

実際に国税庁が公表した令和5年度のデータでは、申告漏れ総額は9,741億円、追徴税額は3,197億円に達し、法人1件あたりの追徴額は平均550万円と、調査を受けた企業にとって極めて重い負担となっています。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

税理士に役員報酬の計算を依頼に関連する注意点

一度、役員報酬の処理について税務署から問題点を指摘されると、その後も継続的に税務調査の対象となるケースは少なくありません。

そのため、税理士に記帳代行や決算申告だけを依頼するのではなく、役員報酬の計算や支給方法まで含めて税理士に任せることが重要です。

役員報酬とは

役員報酬とは、税務上「役員」に該当する人に支払われる報酬のことです。

役員とは、従業員として日常業務を行うのではなく、経営の意思決定を担う人々を指します。

役員報酬金額8万円ガイド編集部

社内外問わず、役員に支払われる報酬はすべて「役員報酬」として扱われ、支給頻度が少なくても役員報酬に該当します。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

役員報酬を8万円にするか否かの前に、役員報酬の定義についてこちらの記事も参考に確認しておきましょう。

「役員報酬とは?給与との違いや金額の決まり方について解説」

次に、役員報酬が対象となる役員の種類を確認しましょう。

【役員の種類】

役員報酬の対象となる役員には、以下のような職位が含まれます。

- 取締役

- 会計参与

- 監査役

- 執行役または会計監査人

- 理事

- 監事など法人の経営に携わる者

役員報酬を8万円に関連するポイント!

会社法329条では、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人が役員として規定されています。理事は、主に団体で使用される役職であり、監事は公益法人や協同組合で監督の役割を果たす役員です。

合わせて読みたい「役員報酬と給与の違い」に関するおすすめ記事

役員報酬と給与の違いとは?役員報酬の変更手続きについても解説!

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

みなし役員に注意!

みなし役員に該当する条件は、次の2つです。

1. 顧問や相談役といった役職ではないが、役員と同じように経営に深く関与していること

2. 同族会社の従業員で、一定の株式所有割合を満たし、その会社の経営に携わっていること

同族会社とは、株主が3人以下であり、その株主が家族や配偶者で構成されている会社を指します。また、会社の発行株式や出資金の合計が50%以上を所有している場合も同族会社とされます。こうした同族会社の従業員で経営に関わっている者は、みなし役員とされる可能性があります。

合わせて読みたい「みなし役員とは」に関するおすすめ記事

みなし役員とは?判定フローチャート付きで配偶者や給与の影響を解説

「役員報酬の手取りシミュレーション」編集部

役員報酬の金額ごとの手取り額を詳しく知りたい方は、こちらの【役員報酬の手取り額シミュレーションまとめ】をご覧ください。税金や社会保険料まで徹底解説しています!

【株式所有割合の要件】

みなし役員として扱われるための株式所有割合の要件は以下の通りです。

- 株主グループの上位1〜3位の合計所有割合が50%を超えること。

- その使用人が所属する株主グループの所有割合が10%を超えること。

- その使用人(配偶者や、その者が所有する割合が50%を超える会社を含む)の株式所有割合が5%を超えること。

ここで「株主グループ」とは、その株主と特別な関係にある個人や法人を含むグループを指します。特に③の「5%超」の要件が該当しやすいです。

「役員報酬の決め方」編集部

マイクロ法人の場合の役員報酬の決め方は、【マイクロ法人の役員報酬はどう決めたらいい?社会保険料の節約方法についても解説!】の記事も是非ご覧ください。

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人を設立して社会保険料を軽減させる方法は以下の記事をご覧ください。

「マイクロ法人の設立で社会保険料を軽減!役員報酬と社会保険の関係を解説」

例えば、配偶者が株式を所有していなくても、その配偶者の持ち株割合がゼロであっても、合算して条件を満たす場合があります。この点が役員報酬を月額8万円に設定する際の重要なポイントです。

合わせて読みたい「みなし役員とは」に関するおすすめ記事

みなし役員とは?判定フローチャート付きで配偶者や給与の影響を解説

ただし、株式所有割合の要件を満たしていても、必ずしもみなし役員に該当するわけではありません。役員報酬を8万円に設定する際には、これらの要件をしっかりと確認することが重要です。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

役員報酬を8万円にする場合、そもそも配偶者に役員報酬として支給することができるのでしょうか?

みなし役員の概要は以下の記事がおすすめです。

「みなし役員はどう判定する?家族経営にする時は注意しよう」

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬を8万円にするメリット

ここで役員報酬を8万円にすることによるメリットを解説していきます。役員報酬を8万円にすると、大きく4つのメリットがあります。役員報酬を8万円にすることのメリットを理解し、是非役員報酬の金額を決める際の参考にしましょう。

合わせて読みたい「役員報酬を4ヶ月目に変更」に関するおすすめ記事

役員報酬は4ヶ月目でも変更できる?定期同額給与の3カ月ルールとの関係も解説!

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

社長の配偶者の役員報酬を8万円にしたときのメリットについてコンパクトにまとめられている以下の記事も是非参考にしてみましょう。

「なぜ社長の家族の給与は月8万円(年収96万円)にすることが多いのか?その理由は5つある」

役員報酬を8万円にするメリット① 所得税と住民税が0円になる

役員報酬を8万円にするメリットの1つ目が、所得税と住民税が0円になる点です。

よく「パート収入が年間103万円以下なら配偶者の扶養に入れる」と言われますが、これは社長の配偶者の役員報酬にも同じことが言えます。

税法上、パート収入と役員報酬はどちらも給与所得として扱われ、同じルールが適用されます。このため、社長の配偶者の役員報酬を月額8万円程度に設定すれば、年間103万円以下となり、配偶者には所得税がかからず、社長も配偶者控除を受けることが可能です。

「税金を滞納したらどうなる?」編集部

法人税、所得税や消費税を滞納した場合どうなるのかに関しては「 税金を滞納したらどうなる?リスクと対処法も解説! 」の記事が参考になるでしょう。

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事

社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説

月額8万円に設定することで、年間収入が103万円以下になるため、所得税が非課税となる一方で、住民税は別途考慮する必要があります。住民税が非課税となるラインは年間100万円以下の収入です。つまり、役員報酬を8万円にすることで、所得税と住民税の負担を最小限に抑えることができます。

このため、役員報酬を8万円に設定することは、税負担の軽減を図る上で有効な手段として推奨されています。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

配偶者の役員報酬を8万円にした場合の、税制上のメリットについて詳細は以下の記事も参考にしてみましょう。

「社長の配偶者の役員報酬」

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「合同会社の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!

役員報酬を8万円にするメリット② 社会保険料がかからない

役員報酬を8万円にするメリットの2つ目は、社会保険料がかからない点です。

年間103万円以下であれば配偶者控除が適用されるだけでなく、社会保険の扶養にも入ることができます。扶養に入れば保険料の負担がなくなるため、会社側の負担も軽減できます。

役員報酬を8万円にする際に気をつけておきたい注意点

扶養かどうかの判断は1月から12月までの収入合計で行われるので、年の途中で決算を行い役員報酬を変更する場合は、103万円の基準に注意が必要です。

「役員報酬を減額」編集部

役員が病気や入院になった場合に役員報酬を減額しても、役員報酬は損金算入できるのかについては【役員報酬は病気によって減額できる?必要な議事録や損金算入の要件についても解説!】も是非参考にしてください。

合わせて読みたい「社会保険の無料相談窓口」に関するおすすめ記事

法人の社会保険の無料相談窓口はどこ?困ったときの問い合わせ先を紹介

役員報酬を8万円にするメリット③ 税務調査で役員報酬額を指摘されにくい

役員報酬を8万円にするメリットの3つ目は、税務調査で役員報酬を指摘されにくい点が挙げられます。配偶者の役員報酬に限らず、役員報酬は税務調査の対象になりやすいと言われていますが、8万円のように低い金額で設定しておけば金額が少ないため、25万円や30万円で設定されている場合よりも税務調査で指摘がされにくいということが一般的には言われています。

合わせて読みたい「役員報酬の株主総会議事録の作成方法」に関するおすすめ記事

役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

役員報酬金額8万円ガイド編集部

法人税法第34条第2項では、内国法人が役員に支給する給与のうち、「不相当に高額な部分」については損金として計上できないと定めています。この「不相当に高額かどうか」は、実質基準と形式基準の2つの観点から判断されます。

【実質基準】

実質基準では、次の4つのポイントを基に、役員報酬が適正かどうかが判断されます。

1. 役員の職務内容

2. 会社の収益状況

3. 従業員の給与との差

4. 同規模・同業他社の役員報酬との比較

「役員報酬が8万円」編集部

役員報酬を8万円にするメリットに関しては、以下の記事も是非ご覧ください。

役員報酬を8万円にするメリットに関する参考記事:「役員報酬8万は住民税と所得税は払わなくても良いですか?」

これらの要素を考慮し、役員が実際にどのような業務を行っているかや、勤務実績が確認されます。特に、役員が業務を行っていないのに報酬を受け取っていないか、また、会社が赤字であるにもかかわらず報酬が過剰に高額でないかが重要な判断ポイントとなります。従業員の給与や同業他社の役員報酬と比較して、極端に高い金額でないかどうかも確認されます。

【形式基準】

形式基準では、役員報酬が株主総会などで定められた金額を超えていないかどうかがチェックされます。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

役員報酬を8万円にするか否かを決める際に、税務調査で指摘されない役員報酬額であるかを確認しておく必要があります。税務調査時に役員報酬でチェックされるポイントは以下の記事を参照してください。

「役員報酬の相場とは?税務調査で指摘されやすいポイントや注意すべき箇所について解説!」

ここで、配偶者の役員報酬を8万円にすることで、基本的には「不相当に高額」とは認識されることはないと言えます。

したがって、税務調査の観点からも役員報酬を8万円にすることは「役員報酬を8万円にするメリット」の1つと言えます。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「月の途中で 入社 社会保険料」に関するおすすめ記事

月の途中で入社した場合の社会保険料はどうなる?計算方法も解説!

役員報酬を8万円にするメリット④ 配偶者控除を受けることができる

配偶者控除を受ける場合の配偶者の所得要件は、配偶者の年収(役員報酬)が103万円以下であること(給与収入のみの場合)が条件となります。

給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除の38万円を適用することができます。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

役員報酬を8万円にする場合、103万円や38万円など様々な場面で金額を意識する必要があります。

こちらの記事を参考に38万円の配偶者控除についても理解しておきましょう。

「配偶者控除の適用が出来る役員報酬の金額はいくらか?」

【参考】給与年収が103万円を超えた場合

給与年収が103万円を超えた場合でも、控除が完全になくなるわけではなく、「配偶者特別控除」を受けることが可能です。

役員報酬を8万円にするメリットに関連するおすすめ記事

103万円の壁や130万円の壁は、役員報酬を8万円とする理由を理解するうえで重要となるため以下の記事も参考に理解を深めましょう。

「130万円の壁とは?103万円の壁との違いや超えた場合の扱い、手続きなどを解説」

配偶者特別控除は、配偶者の年収に応じて控除額が変動します。配偶者の年収が103万円を超えると、配偶者特別控除の額は38万円から徐々に減少し、年収約201万円を超えると控除はなくなります。控除額は最大で38万円、最低で3万円までとなり、年収150万円以下であれば最大の38万円の配偶者特別控除を受けることができます。

税金に関する参考記事:「寡婦控除とは?適用条件や申告方法、ひとり親控除との違いについても解説!」

つまり、役員報酬として配偶者に8万円を支給する場合、年収が103万円を超えても150万円以下であれば、38万円の配偶者特別控除を受けることが可能です。役員報酬を月額8万円に設定することで、年間収入が96万円となり、配偶者特別控除の範囲内に収まるため、38万円の控除を受けられる可能性があります。

合わせて読みたい「会社設立後にいつから役員報酬を支払うのか」に関するおすすめ記事

会社設立後にいつから役員報酬を支払う?役員報酬の金額の決め方も解説

しかし、社会保険の扶養に関しては、給与年収が130万円未満であることが要件となります。このため、役員報酬を月額8万円に設定し、年間収入が96万円であれば、社会保険の扶養にも入ることができます。

要するに、配偶者控除または配偶者特別控除で38万円の控除を受け、かつ社会保険の扶養にも入るためには、配偶者の役員報酬が月額8万円で年間収入が130万円未満である必要があります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

合わせて読みたい「合同会社 一人社長 給料」に関するおすすめ記事

合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点

【参考】給与計算代行を税理士や社労士に依頼する場合の相場は?

給与計算を社労士や税理士に依頼する場合、10名以下で10,000円~25,000円態度と言われています。

しかし、「年末調整」や昇給した際に必要となる「月額変更届」は別料金になっている場合が多く注意が必要です。

役員報酬の相場に関するおすすめ記事

中小企業の役員報酬相場については以下のサイトがおすすめです。

「 社員10人以下の零細企業の社長の年収事情は?年収の決め方も解説! 」

SoVa税理士ガイド編集部

会計事務所SoVaでは年末調整や月額変更届の作成も全て月額料金内で対応が可能です。

| 従業員数 | 月額料金 |

|---|---|

| 1~10人 | 10,000~25,000円 |

| 11~30人 | 25,000~35,000円 |

| 31~50人 | 35,000~50,000円 |

| 51人以上 | 事務所と要相談 |

記帳業務・給与計算・役所手続き・節税アドバイスを依頼するならSoVaがおすすめ!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

給与計算代行の相場については以下の記事も参考になるでしょう。

給与計算アウトソーシングの費用詳細・料金を抑えるポイント

役員報酬が8万円の場合にかかる社会保険料はいくら?

役員報酬を設定する際に必ず考慮すべきなのが、社会保険料の負担額です。特に役員報酬が月額8万円のように比較的低額な場合でも、社会保険料の天引きは発生します。ここでは、東京都・協会けんぽ加入・40歳未満のケースにおける、役員報酬8万円にかかる社会保険料の金額とその内訳をわかりやすく解説します。

合わせて読みたい「役員報酬の日割り」に関するおすすめ記事

役員報酬は日割り計算できる?就任・退任時の対応方法についても解説!

■ 役員報酬から天引きされる健康保険料

役員報酬8万円のうち約3,900円が健康保険の社会保険料として天引きされます。

参考:「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

合わせて読みたい「副業で合同会社を設立し役員報酬ゼロ」に関するおすすめ記事

合同会社の役員報酬ゼロは副業でも問題なし?社会保険との関係をわかりやすく解説

■役員報酬から天引きされる厚生年金保険料

役員報酬8万円から約8,000円が厚生年金の社会保険料として差し引かれます。

「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部

社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。

「厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?」

■ 役員報酬から天引きされる雇用保険料

雇用保険も社会保険料の一環として、役員報酬8万円から差し引かれます。

参考:「令和6年度の雇用保険料率について」

つまり、役員報酬8万円の場合に天引きされる社会保険料はいくら?

たとえ役員報酬が月額8万円であっても、社会保険料の天引きは避けられません。役員報酬が8万円の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険の合計で約1万2,400円が毎月天引きされる形となります。

社会保険料の負担は、報酬の額に対して無視できないコストとなるため、役員報酬の設定時には社会保険の天引き額を正確に把握しておくことが重要です。報酬額によっては、社会保険料の負担が手取りに大きな影響を与える可能性があります。

専門家費用を46%カット!!

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

役員報酬でよくある疑問|Q&A

Q.会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できる?

会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できるケースもあります。

労働者性が強く雇用関係があると認められる場合に限って、雇用保険の加入が認められています。

合わせて読みたい「起業直後の役員報酬の決め方」に関するおすすめ記事

起業直後の役員報酬の決め方とは?起業直後の役員報酬の相場などを詳しく解説!

会社設立後の社会保険料に関するポイント

【使用人兼務役員とは】

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者

参考:「使用人兼務役員の範囲」

Q.使用人兼務役員の使用人給与は定期同額である必要がある?

使用人兼務役員の役員報酬に関しては、通常の役員報酬と異なる扱いが認められています。一般的に、役員報酬は「定期同額給与」として、1年間にわたり同額で支給しなければ損金算入が認められません。しかし、使用人兼務役員の場合には、役員報酬に使用人としての給与が含まれており、使用人部分については、毎月金額を変更して支給することが可能です。

役員報酬に関する参考記事:「役員報酬の支給日がバラバラでも問題ない?定期同額給与との関係性についても解説」

つまり、役員報酬ではない使用人としての給与は定期同額である必要はありません。

合わせて読みたい「法人が納める消費税」に関するおすすめ記事

法人が納める消費税について解説! 税理士のサポートを受けるメリットも紹介

まとめ

役員報酬を8万円に設定することで、税金や社会保険料の負担を抑えつつ、法人の資金繰りを安定させるというメリットがあります。特に、設立初期の企業では役員報酬を8万円に抑えることで、会社の利益を法人に残しやすくなり、将来的な投資や運転資金にも余裕を持たせることが可能です。

また、役員報酬を8万円とすることで所得税や住民税の課税対象額が抑えられるほか、社会保険料の計算基準にも影響があるため、役員報酬8万円の設定は戦略的な選択肢となります。

役員報酬は一度決定すると原則1年間は変更できないため、8万円にするかどうかは事前に十分な検討が必要です。役員報酬を8万円にするメリット・デメリットをしっかり理解し、自社にとって最適な役員報酬の額を決めましょう。

合わせて読みたい「会社設立後の役員報酬」に関するおすすめ記事

会社設立後の役員報酬はいつから支払う?役員報酬の決め方や注意点を解説!

この記事では、会社設立後の役員報酬をいつから支給すればよいのか、どのように役員報酬の金額を決めるべきか、また、税務上の注意点や損金算入の条件まで詳しく解説します。

合わせて読みたい「役員報酬 適正額 税理士」に関するおすすめ記事

役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットについても解説

合わせて読みたい「役員報酬の決め方に関する相談」に関するおすすめ記事

役員報酬の決め方は税理士に相談しよう!役員報酬の基礎知識から決め方のポイントも紹介

役員報酬の制度を作ろうと考えている人はぜひ一度ご覧ください。

合わせて読みたい「会社設立後の社会保険料の納付方法」に関するおすすめ記事

社会保険料の納付方法とは?支払期限や納付の手間を軽減する方法を紹介!

税理士を探すのが大変と感じた方

Feature

会計事務所SoVaの特徴

専門家の窓口は1つに

税理士業務だけでなく

社労士業務も対応しています

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

給与計算

従業員入社

登記申請

節税アドバイス

補助金

アドバイス

経費削減

アドバイス

一般的な税理士

会計ソフト記帳

年末調整

税務相談

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

税理士業務+社労士業務で、価格はそのまま

一般的な税理士と

同水準の価格で依頼できます

〜5名規模

〜10名規模

〜20名規模

〜30名規模

¥29,800/月(税抜)~

※士業の独占業務に該当するものは、SoVa提携士業と協業して対応します

SoVaをもっと知りたい!